「感震ブレーカーは設置したほうがいい?」

「感震ブレーカーの種類が多くて、どれを選べばいいのか迷ってしまう」

このような不安や疑問を抱えている方もいるのではないでしょうか。

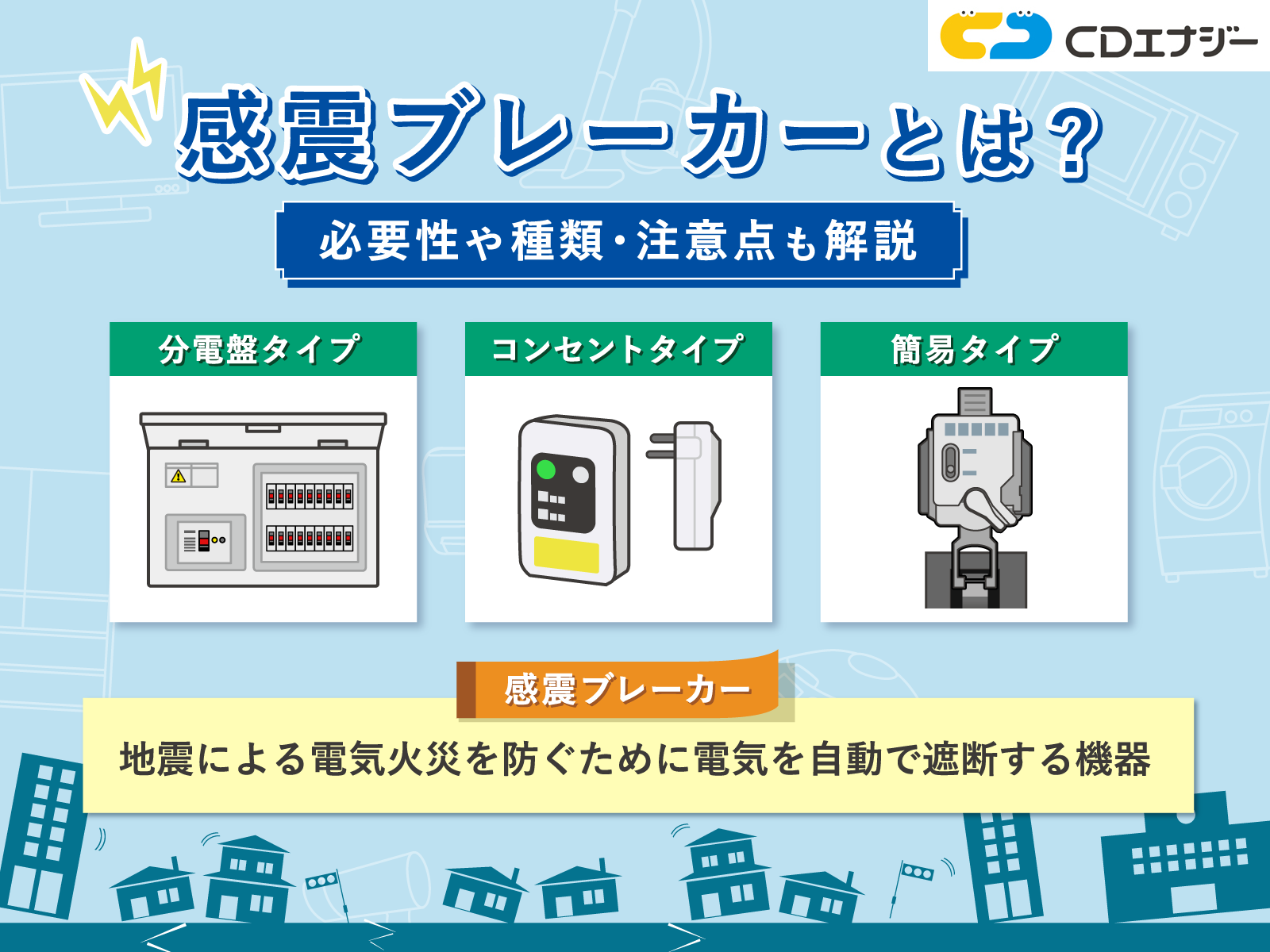

感震ブレーカーは、地震による電気火災を防ぐために電気を自動で遮断する機器のことです。分電盤タイプ・コンセントタイプ・簡易タイプの3種類あり、ご自宅の状況に合わせて適したものを選ぶことで、地震による通電火災に備えられます。

本記事では、感震ブレーカーの仕組みや設置の必要性について詳しく解説します。また、種類ごとの特徴や選び方、設置時の注意点までわかりやすく紹介します。万が一に備えて、防災対策をしたい方はぜひ参考にしてください。

感震ブレーカーとは

感震ブレーカーとは、地震による電気火災を防ぐために電気を自動で遮断する機器です。

一定以上の揺れを感知すると自動的に電気を止める仕組みで、電子機器や白熱灯などからの通電火災を防ぐ役割を果たします。

また、揺れを感知した時点で電気が遮断されるため、避難時にブレーカーを操作する必要がなく、速やかに避難できる点もメリットです。一般的なブレーカーは漏電には対応していても、地震対策としての機能はありません。感震ブレーカーを設置することで火災リスクを軽減できます。

感震ブレーカーの種類

感震ブレーカーには種類があり、用途や設置場所に応じて選ぶことが大切です。ここでは代表的な3種類を紹介します。それぞれの特徴や費用を把握したい方は、ぜひ参考にしてください。

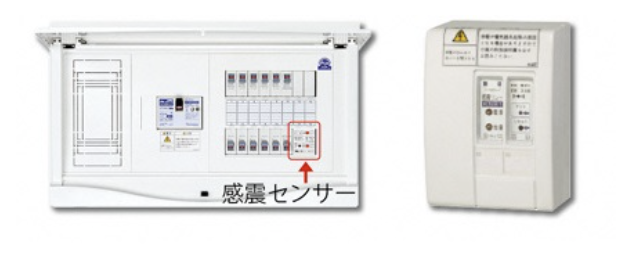

1. 分電盤タイプ

分電盤自体に感震機能を持たせるもので、内蔵型と後付型があります。内蔵型はセンサーが揺れを感知し、自動でブレーカーを落として電気を遮断するもので、費用は5〜8万円程度です。後付型は既存の分電盤に感震機能を追加するもので、費用は2〜4万円程度です。

分電盤タイプは、揺れを感知してから遮断までにやや時間があります。一定時間照明が使えるため、夜間でも慌てずに避難できるでしょう。電気工事は必要になるものの、信頼性・安全性を重視する方には分電盤タイプがおすすめです。

2. コンセントタイプ

コンセントタイプは、アース付きのコンセントに差し込むだけで地震の揺れを感知し、ブレーカーを遮断します。費用は約1万円と手ごろで電気工事の必要がなく、家庭でも導入しやすいでしょう。

コンセントに直接差すだけのタイプのほか、壁に埋め込む埋込型もあり、そちらは電気工事が必要です。比較的安価かつ設置が簡単な感震ブレーカーを導入したいという方におすすめです。

3. 簡易タイプ

簡易タイプは、ばねやおもりの仕組みで地震の揺れを感知し、物理的にブレーカーを落とすシンプルな構造です。ホームセンターや家電量販店で数千円ほどあれば購入できます。取りつけも簡単で、すぐに使い始められる点がメリットです。

ただし、構造が簡易的なため、設置方法や環境によって作動の確実性に差が出る可能性があります。コストを抑えつつ最低限の備えをしたい方に向いています。

感震ブレーカーを設置する必要性

感震ブレーカーは、地震による電気火災を防ぐために重要な設備です。過去の大規模地震で発生した電気火災の件数は以下の通りです。

| 震災名 | 地震火災の全体件数 | 電気火災 |

|---|---|---|

| 阪神淡路大震災 | 139件 | 85件 |

| 東日本大震災 | 108件 | 58件 |

地震火災全体の半数以上が電気火災であり、揺れによって電気機器が損傷し、通電時に発火するケースが多く報告されています。感震ブレーカーを設置すれば、大地震の発生時に自動で電気を遮断するため、通電火災のリスクを大きく減らせます。

感震ブレーカーと一緒に準備しておきたいもの

感震ブレーカーは電気火災を防ぐために有効な対策ですが、地震の大きな揺れを感知すると電気が遮断され使えなくなります。ここでは、感震ブレーカーを設置する際に一緒に準備しておきたいものを紹介します。

懐中電灯を準備しておく

電気が遮断されると照明が使えなくなるため、懐中電灯や足元灯などの照明器具を事前に準備しておくことが大切です。感震ブレーカーが作動すると、夜間は真っ暗になります。暗闇の中での避難は、転倒やケガの原因につながるため、手の届く場所に準備しておきましょう。

また、ロウソクを使用すると火災の危険性が高まります。災害時の照明にロウソクは使用せず、電池式のライトを使用するようにしましょう。

情報を得る手段としてラジオを常備する

停電時の情報収集にはラジオがおすすめです。感震ブレーカーが作動するとテレビが使えず、スマートフォンもバッテリーが切れる可能性があります。

災害時に正確な情報を得るために、乾電池式または手回し式のラジオを常備しておくと安心です。インターネットが使えない状況でも、ラジオなら避難情報や被害状況をリアルタイムで把握できます。

感震ブレーカー以外にできる地震対策3選

地震による被害を最小限に抑えるには、感震ブレーカーの設置だけでなく、日頃からの備えも大切です。ここでは、感震ブレーカー以外に家庭でできる地震対策を3つ紹介します。

すぐに実践できる対策から始めましょう。

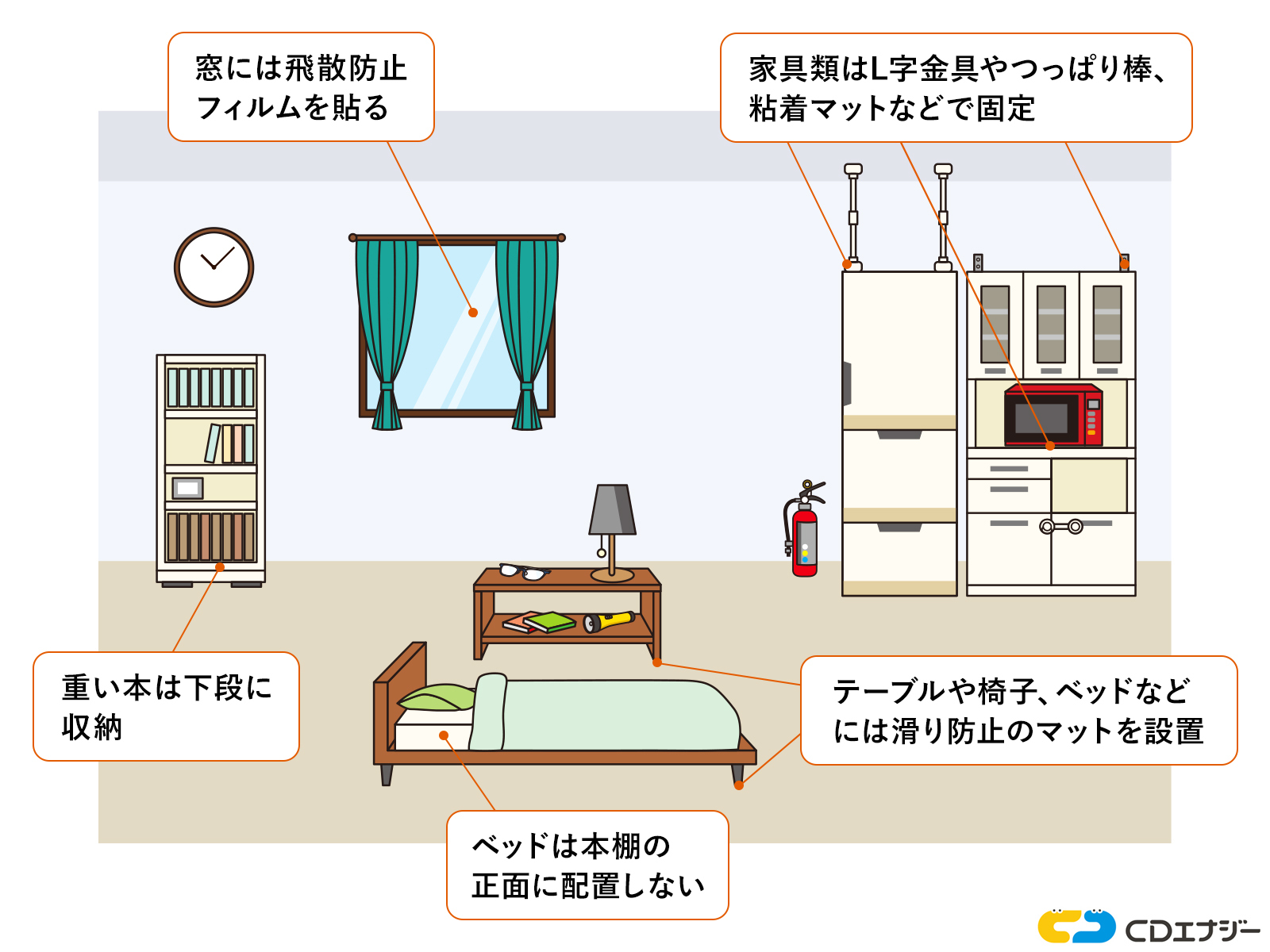

1. 家具類を固定する

地震によるケガや死亡を防ぐには、家具の固定が有効な対策の1つです。地震の揺れによって家具や家電が転倒・落下すると、大きなケガや命の危険につながります。実際に、阪神淡路大震災や新潟県中越地震では、家具の下敷きになって多くの方が負傷・死亡しました。

タンスや本棚、食器棚はL字金具やワイヤーでしっかりと固定しましょう。テレビは粘着マットを使って底面を安定させ、背面をワイヤーで固定する方法が効果的です。家具の固定は簡単な対策でありながら、非常時に命を守る大切な備えとなります。

2. 生活必需品を備蓄する

災害時に自力で生活できるように、生活必需品を備蓄しておきましょう。地震でライフラインが止まると、水や食料、トイレなど日常生活に必要なものが使えなくなる可能性があります。

飲料水は1人1日3リットルを目安に最低3日分、食品はご飯、乾パン、ビスケットなどを用意しておきましょう。そのほか、衣類や下着、トイレットペーパー、カセットコンロなども忘れずに備えておきたいアイテムです。また、避難が必要になる場合に備えて非常持ち出し品もまとめておくと安心です。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

3. 避難経路・避難場所を確認する

災害時に備えて、家族で避難経路と避難場所を確認しておきましょう。災害が発生した際は、安全な場所に素早く避難する必要があります。

災害時は電話がつながりにくくなる可能性もあるため、NTTの災害用伝言ダイヤル(171)や通信キャリアが提供する伝言板サービスの利用方法も確認しておきましょう。事前の備えがあれば、混乱の中でも落ち着いて行動しやすくなります。

感震ブレーカーに関するよくある質問

最後に、感震ブレーカーに関するよくある質問に回答します。

補助金の有無や設置するデメリットについて知りたい方はぜひ参考にしてください。

感震ブレーカーを設置する際に補助金は出る?

感震ブレーカーの設置に対しては、各都道府県や市町村で補助金などの支援制度が設けられている場合があります。補助の内容は、設置費用の一部を負担してもらえるもので、上限金額や対象条件は自治体によってさまざまです。

支援がある地域では、費用負担を抑えて感震ブレーカーを導入できます。支援の有無や詳細は、お住まいの自治体の公式サイトなどで確認してみてください。

感震ブレーカーを設置するデメリットは?

感震ブレーカーは稀に誤作動によって電気が遮断されることがあるため、精密機器の利用中には注意が必要です。また、設置には数千円〜数万円の費用がかかるほか、夜間に作動すると真っ暗になり、避難が難しくなる場合もあります。デメリットも理解したうえで自宅に合ったタイプを選び、懐中電灯などの備えとあわせて検討しましょう。

漏電ブレーカーと感震ブレーカーの違いは?

漏電ブレーカーは、電気配線や家電からの漏電を検知し、感電や火災を防ぐために即座に電気を遮断します。一方の感震ブレーカーは、地震の揺れを感知し、自動でブレーカーを遮断することで通電火災を防止します。どちらも安全に関わる重要な機器ですが、対象となるリスクや作動のタイミングが異なる点に注意が必要です。

感震ブレーカーを設置して防災対策を進めよう!

本記事では、感震ブレーカーの仕組みや必要性について解説しました。感震ブレーカーは、地震による通電火災を防ぐための有効な手段です。タイプや補助制度などを理解したうえで、自宅に合ったものを設置しましょう。

また、家具の固定や備蓄品の準備など、日頃からの備えもあわせておこなうことで災害時の被害を最小限に抑えられます。大切な命と住まいを守るためにも、今できる防災対策から一歩ずつ始めましょう。