「防災とはどういう意味?」

「防災と減災の違いは?」

「家庭でできる防災対策は?」

防災について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

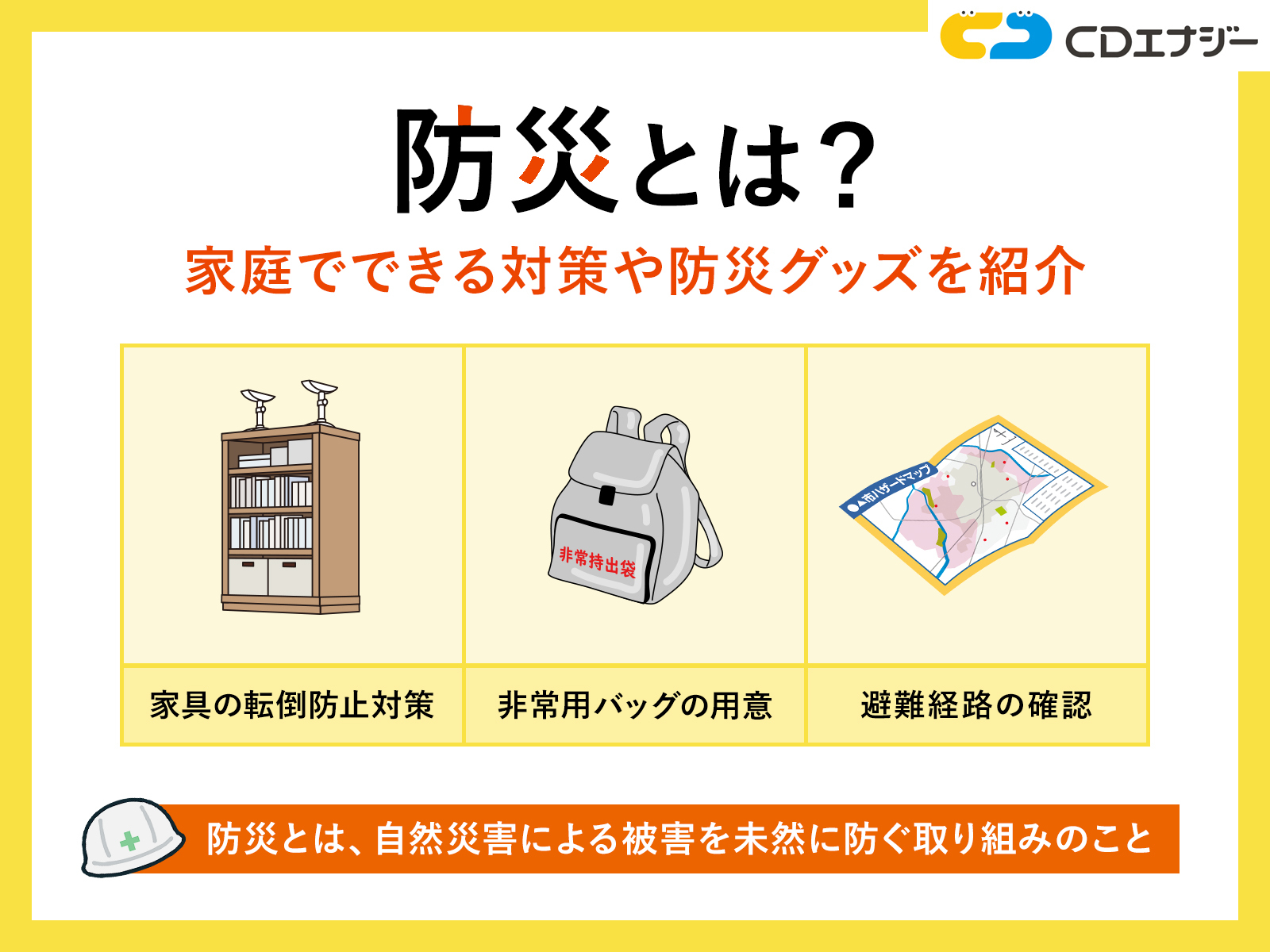

防災とは、自然災害による被害を未然に防ぐ取り組みのことです。家庭でできる取組みとしては、家具の転倒防止対策、非常用持ち出しバックの用意・点検、避難経路・連絡手段の確認があります。災害時の被害を最小減に抑えるため、日頃から意識を高めておくことが大切です。

この記事では、防災とは何かを具体的に解説します。ほかにも、家庭でできる対策や防災グッズも紹介します。

この記事を読むことで、防災に関する理解が深まるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

防災とは?

防災とは、地震や台風などの自然災害による被害を未然に防ぐ取り組みです。災害が発生する前に備える予防、発生時の避難生活支援、そして被害後の復旧・復興までが防災の一環とされます。

各家庭でも、防災グッズの準備や避難経路の確認などを通じて、自分や家族の命を守る行動が重要です。日頃から意識を高めておくことが、災害時の被害軽減につながります。

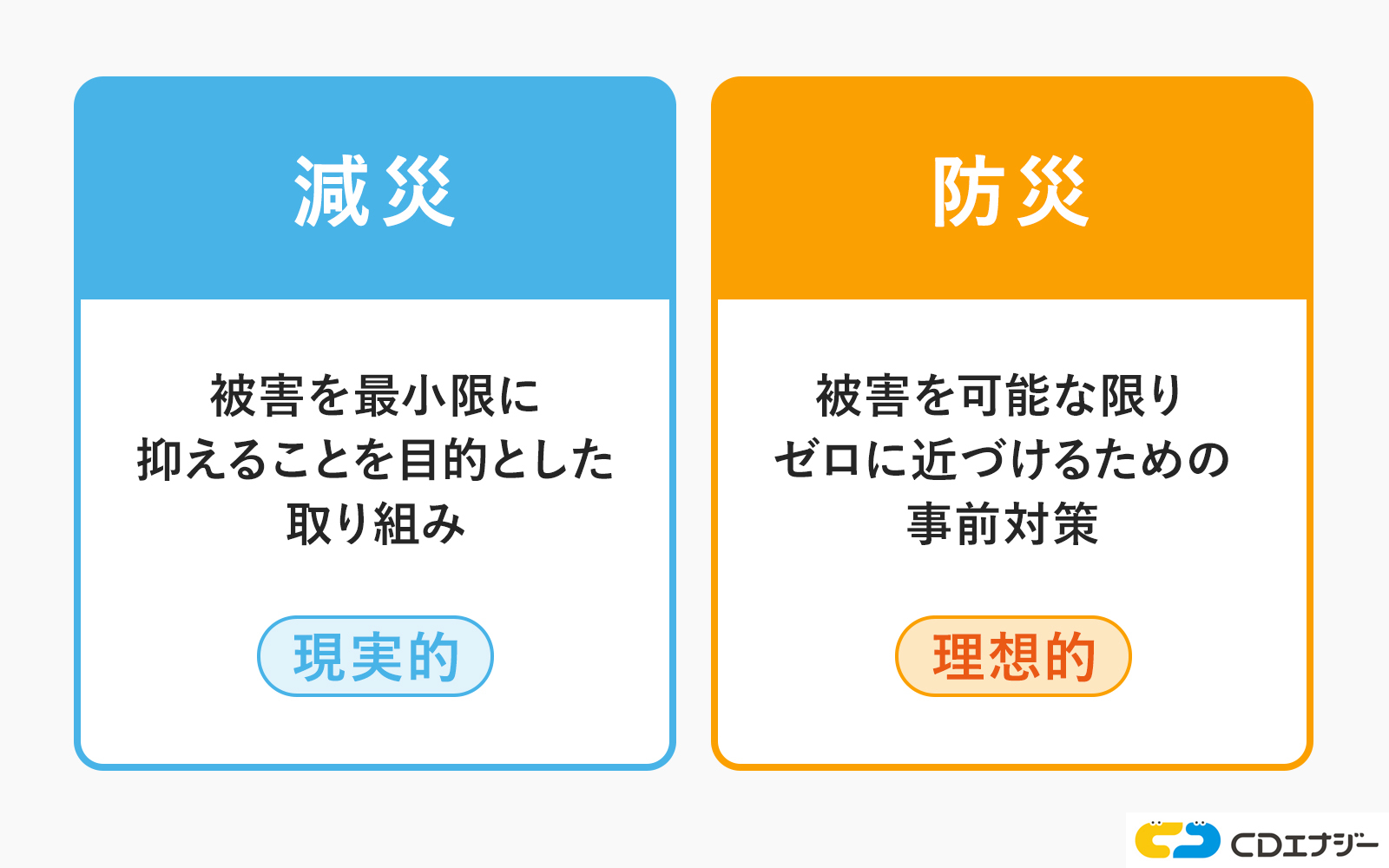

防災と減災の違い

防災と減災の違いは、災害に対するアプローチの違いにあります。

防災とは、災害を未然に防ぐことや被害をゼロに近づけるための事前対策を指します。一方、減災は災害が避けられないものと考え、その被害をできる限り小さく抑えることを目的とした取り組みです。

防災は理想的な被害回避(できるだけ災害を防ぐこと)を目指すのに対し、減災は現実的な被害軽減(災害の被害を小さくすること)を重視しています。両者は異なるアプローチですが、どちらも命を守るために欠かせない考え方です。

【あわせて読みたい】減災とは?防災との違いは?実際の事例や個人でできる取り組みも解説

家庭でできる防災対策

災害の被害を最小限に抑えるためには、以下のような防災対策が必要です。

家庭でできる防災対策は、日常生活の中で誰でも取り組める重要な備えです。ここでは、家庭でもできる防災対策を紹介します。

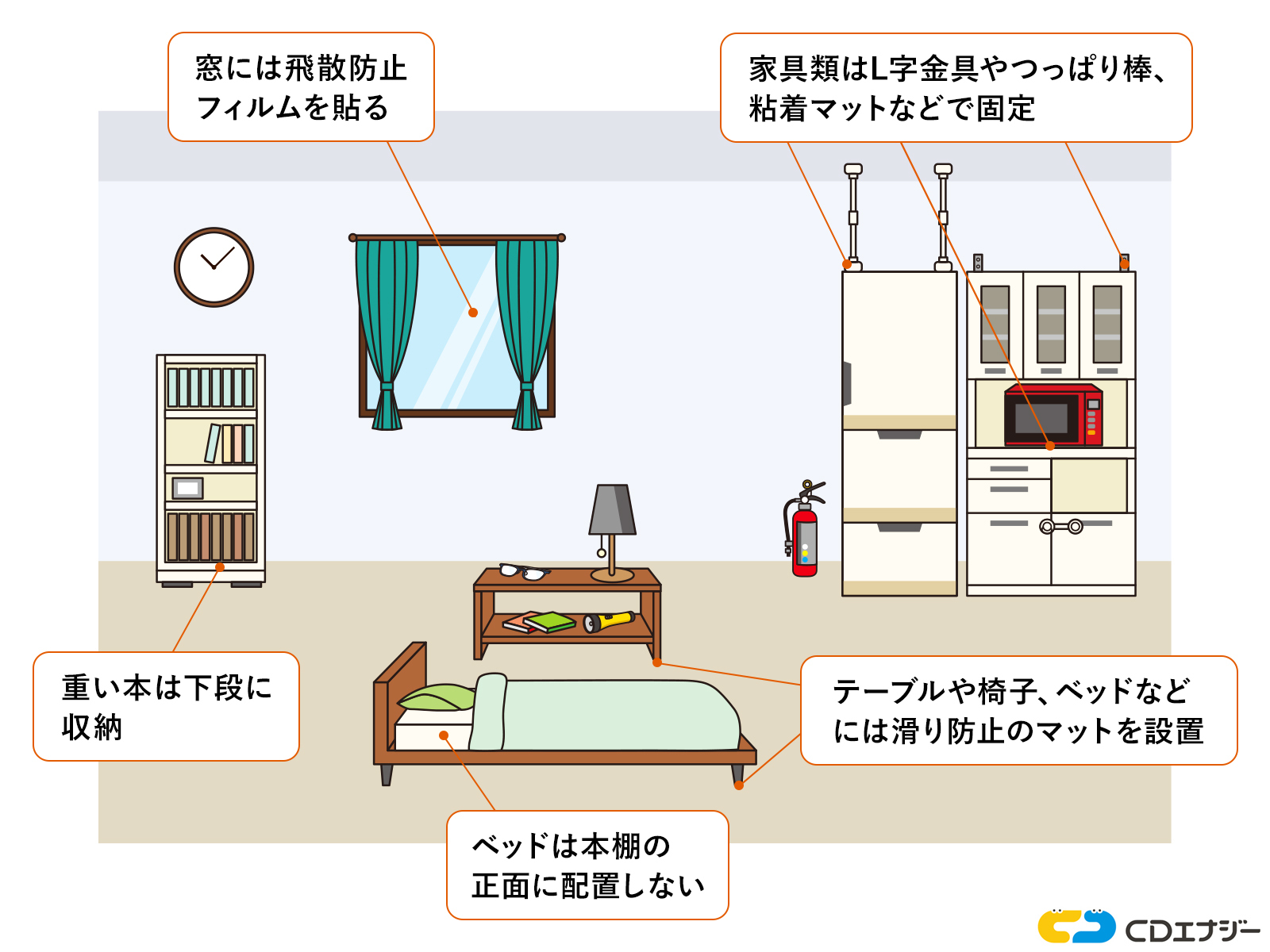

1. 家具の転倒防止対策

地震時に家具が倒れたり移動したりするのを防ぐためには、しっかりと固定することが重要です。最も確実なのは、L型金具を使って壁にネジで固定する方法です。ネジ止めが難しい場合は、突っ張り棒や粘着マット、ストッパーなどを併用しましょう。

キャスター付き家具には使用時以外はロックをかけ、テーブルやイスには滑り止めマットを敷くことで移動を防止できます。

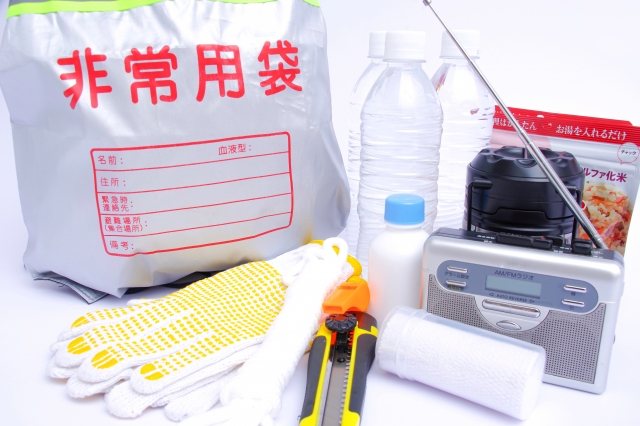

2. 非常用持ち出しバッグの用意・備蓄品の点検

非常用持ち出し袋(バッグ)とは、災害発生時にすぐ持ち出せるように準備しておく袋(バッグ)のことです。中には飲料水、非常食、懐中電灯、救急用品などの最低限必要なものを入れておきます。

一方、備蓄品は自宅での避難生活に備えて保存するものです。食料や水は最低3日分、できれば1週間分を目安に備えると安心です。定期的に中身を確認し、期限切れや不備がないかを点検しましょう。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

3. 避難経路・連絡手段の確認

災害時に安全かつ迅速に避難するためには、事前に地域の避難場所や避難経路を把握しておくことが重要です。津波避難場所や避難ビルの位置、ルートを家族と一緒に確認し、実際に歩いてみるのも有効です。

災害時は連絡が取りにくくなるため、安否確認の方法や集合場所、災害用伝言サービスの使い方についても話し合っておきましょう。ハザードマップを活用し、複数の避難先を想定して備えることが大切です。

家庭で用意したい防災グッズ

| 防災グッズ | 例 |

|---|---|

| 貴重品・身分証明 | 印鑑 現金 貯金通帳 |

| 救急箱 | 絆創膏 消毒液 包帯 ガーゼ ハサミ ピンセット 軟膏 体温計 常備薬 |

| 電子機器 | ラジオ 電池 スマートフォンの充電器 |

| 照明・火器類 | 懐中電灯 ライター ろうそく |

| 食料・飲料 | 飲料水 食品 インスタントラーメン ほ乳びん |

| 調理器具 | 缶切り ナイフ 紙皿 紙コップ 割り箸 |

| 衣類 | 衣類 手袋 毛布 |

| 防護具 | ヘルメット 防災ずきん |

災害に備えて、各家庭で非常用持ち出し袋に上記の防災グッズを用意しましょう。ここからは、それぞれのアイテムについて解説します。

貴重品・身分証明

災害時には、身元確認や各種手続きに必要な貴重品や身分証明書を非常用持ち出し袋に入れます。避難先や避難後の生活のために、印鑑や、現金、貯金通帳は持っておきましょう。

防水性のケースにまとめて保管すると紛失を防止できます。

救急箱

災害時には病院や薬局が利用できない可能性があるため、救急箱の備えは非常に重要です。絆創膏や消毒液、包帯、ガーゼ、ハサミ、ピンセット、軟膏、体温計といった応急処置用品のほか、持病のある方は常備薬も忘れずに準備しておきましょう。

上記以外にも、家族の健康状態に合わせて中身を見直しておくことが大切です。

電子機器

災害時に情報収集するために、携帯ラジオや予備の電池を用意しましょう。スマートフォンは連絡や地図アプリ、安否確認など多機能で頼りになるため、モバイルバッテリーで常に充電できる環境を整えておくことが大切です。

照明・火器類

災害時に停電が発生すると、明かりの確保が重要です。安全を確保するために、懐中電灯を用意します。ろうそくやライターなどの火器類も、調理や暖を取る際に役立ちます。

食料・飲料

災害時にはライフラインが途絶えることを想定し、水や食品を備蓄しておくことが重要です。飲料水は1人1日3リットルを目安に、最低3日分を確保しましょう。

インスタントラーメンや缶詰、レトルト食品など、調理が簡単で長期保存可能な食料が便利です。また乳児がいる家庭では、ほ乳びんや粉ミルクも必須です。非常時でも最低限の栄養と水分を摂取できるよう、家族構成に合わせた準備を心がけましょう。

調理器具

災害時には普段通りの調理が難しくなるため、缶切りやナイフなど最低限の調理器具を備えておくことが大切です。

特に缶詰は非常食として優秀ですが、缶切りがなければ開封できない場合があります。ナイフは食品の切り分けや包装の開封など多用途に役立ちます。

また紙皿や紙コップ、割り箸があると、衛生的でより快適です。

衣類

災害時には避難生活が長引く可能性があるため、着替えや防寒対策の衣類が必要です。下着や靴下、動きやすい服に加えて、手袋やタオルもあると便利です。

季節によって必要な衣類は異なるため、定期的に入れ替えましょう。

防護具

災害時に身の安全を確保するため、防護具は必須アイテムです。特に地震発生時には、建物の崩壊や落下物から頭部を守るために、ヘルメットや防災ずきんの備えが欠かせません。避難時の移動中にも、安全性を高める役割を果たします。

家族構成に応じて、子ども用のサイズも用意しておくと安心です。

日本が取り組んでいる災害対策の事例

日本が取り組んでいる災害対策として、以下4つの事例があります。

日本ではさまざまな災害に備えるため、政府や地方自治体、企業が連携して防災対策を強化しています。ここからは、それぞれの事例について紹介します。

1. 防災の日の総合防災訓練

「防災の日」である9月1日には、地震発生直後を想定した総合防災訓練が毎年実施されます。2019年には、政府本部の運営訓練として閣僚が官邸に集まり、被害状況の把握や応急対策の確認をおこないました。

さらに、千葉県船橋市を主会場とする実地訓練では、火災消火や救助活動、ボランティアの受け入れ手順など多岐にわたる訓練がおこなわれ、実践的な対応力の強化が図られました。

2. 政府図上訓練

政府図上訓練は、地震などの大規模災害に備えた実践的なシミュレーション訓練です。2019年には首都直下地震、2020年には南海トラフ地震を想定し、関係府省庁職員の知識や対応力の向上、関係機関との連携強化を目的に実施されました。

訓練では実際の災害に近い状況を模擬しながら、応急対策の有効性を検証します。地域ごとの現地対策本部運営訓練もおこなわれ、全国規模で災害対応体制の強化が図られています。

3. 津波避難訓練

2019年には11月5日の「津波防災の日」を中心に、全国各地で地震・津波防災訓練が実施され、約91万人が参加しました。

訓練内容は、地震発生時のシェイクアウト訓練と避難訓練を中心に、避難所開設や応急救護、避難誘導訓練などがおこなわれました。こうした訓練を通じて、地域の防災力が高まり、津波や地震に対する認識が深まっています。

4. 津波防災の日啓発イベントの実施

2019年11月5日の「津波防災の日」に、内閣府や防災推進国民会議が主催する啓発イベントが開催されました。主な内容は、津波防災の普及を目的としたセミナーや展示会です。

基調講演では、津波災害のリスクや自助・共助の重要性について議論され、地域防災計画の策定支援が強調されました。また、民間企業や学術界との連携により、津波対策を推進する必要性が示され、地域防災の重要性が再認識されました。

防災に関連するよくある質問

防災に関連するよくある質問は、以下の通りです。

あらかじめ疑問を解消することで、防災への理解が深まるでしょう。ここからは、それぞれの質問に回答します。

自然災害の種類は?

自然災害は、以下のようにいくつか種類があります。例として、以下のような自然災害が挙げられます。

- 地震

- 津波

- 火山噴火

- 洪水

- 台風

- 竜巻

- 雪崩

これらの自然災害は、地域によって発生頻度や影響が異なるため、事前の備えや対策が重要です。

減災とは?

減災とは、災害が発生した際の被害を最小限に抑えるための取り組みを指します。1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに広がった概念です。

減災にはどんな取り組みがある?

個人でできる減災として、食料や水の備蓄や避難訓練の参加が挙げられます。自治体がおこなう減災の取り組みには、定期的な避難訓練や防災教育の実施があります。

これらの取り組みは、災害による人的・物的被害を最小限に抑えるために欠かせません。

防災について理解して家庭でも対策に取り組もう

災害はいつどこで起こるかわからないため、防災に対する正しい知識を持ち、事前に備えることが重要です。

日頃から、家具が倒れないよう固定したり、いざというときのために避難経路を確認したりする必要があります。また、非常用持ち出しバッグに必要な防災グッズをそろえておくことで、被害の軽減や迅速な対応が可能になります。

自治体が実施する訓練や地域の減災活動にも関心を持ち、積極的に参加することが大切です。家庭でできる対策から始め、いざというときに自分と大切な人の命を守れるよう備えましょう。