「減災とは何?」

「防災とは違うの?」

「減災対策とはどのようなこと?」

減災について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

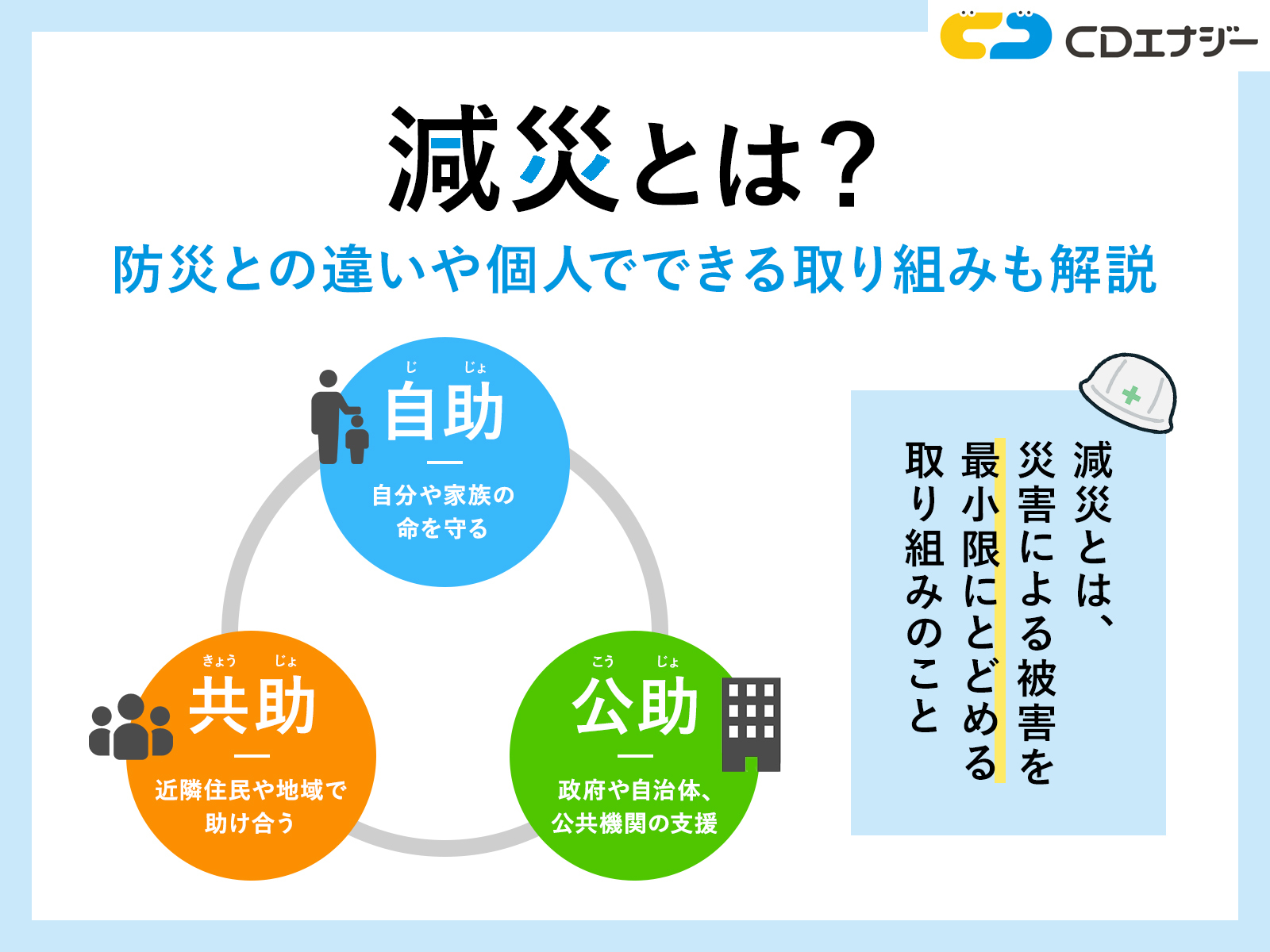

減災は災害による被害を最小限にとどめる取り組みのことで、「自助」「共助」「公助」の3つの行動が必要です。減災の取り組みとしては、耐震出前相談会の実施・防災教育の推進・避難行動要支援者の名簿作成などが挙げられます。個人でできる減災の取り組みもあるため、情報をチェックしておくと安心です。

この記事では、減災の意味や具体的にどういったものかを解説します。ほかにも、実際の事例や個人でできる取り組みに触れています。

この記事を読むことで減災についての理解が深まり、具体的に取るべき行動がわかるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

減災とは?

減災とは、災害による被害を完全には防げないことを前提に、被害を可能な限り抑えるための取り組みです。減災という考え方は、1980年代から国際的に提唱されており、日本では1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに広く注目されるようになりました。

たとえば、建物の耐震化や避難訓練、備蓄などの事前対策が減災の一例です。地震や津波などの被害を完全に防ぐことは難しいですが、減災によって被害を最小限にとどめることが目的です。

減災の三大必須行動

減災を実現するためには、「自助」「共助」「公助」の3つの行動が欠かせません。

| 三大必須行動 | 意味 | 例 |

|---|---|---|

| 自助 | 自分や家族の命を守る行動 | 家具の固定、備蓄の準備 |

| 共助 | 近隣住民や地域で助け合うこと | 避難時の声かけ、避難所運営への協力 |

| 公助 | 政府や自治体、公共機関の支援 | 避難所の設置、復旧作業の実施 |

災害時は自治体や消防などによる公助も受けられますが、初動時には間に合わない場合もあります。たとえば倒壊した建物の下敷きになった人がいれば、迅速な救助が求められます。津波が迫っている場面では、互いに声をかけ合い、速やかに高台へ避難することが重要です。

このように、災害時の被害を抑えるためにも、普段から自助・共助の意識を持つことが大切です。

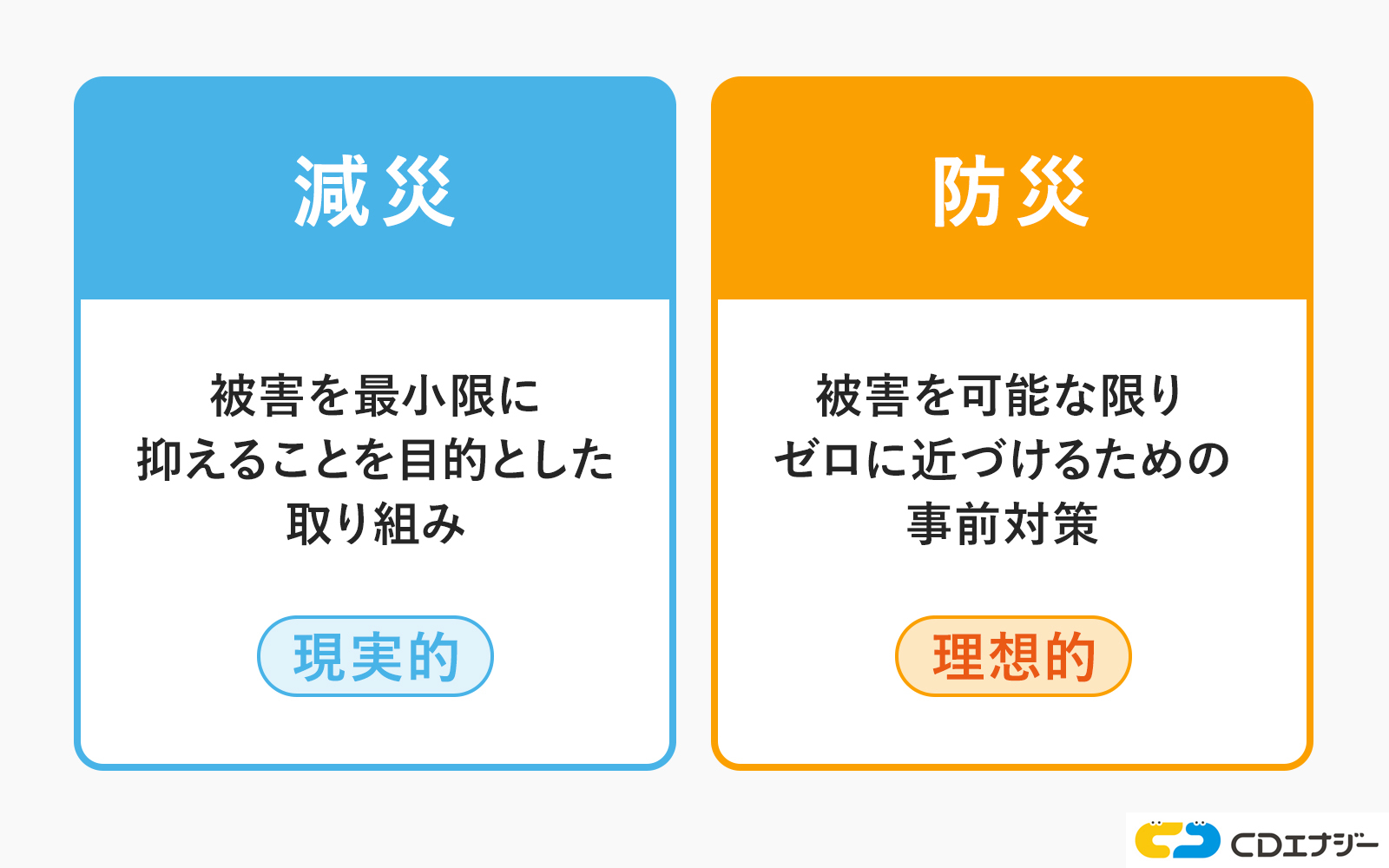

減災と防災の違い

減災と防災の違いは、災害に対するアプローチの違いにあります。

減災は、災害を完全に防ぐことはできないという前提に立ち、その被害を最小限に抑えることを目的とした取り組みです。一方で、防災とは災害を未然に防ぎ、被害を可能な限りゼロに近づけるための事前対策を指します。

つまり、防災は理想的な回避を目指す対策であり、減災は現実を見据えた被害軽減の取り組みです。災害が避けられないことを踏まえると、防災だけでなく減災にも取り組むことが大切です。

【あわせて読みたい】防災とは?家庭でできる対策や防災グッズを紹介

減災の取り組み事例3つ

各地域で取り組まれている減災の事例として、以下の3つがあります。

実際の活動内容を知ることで、自分の地域や生活にも役立つヒントが見つかるかもしれません。ここからは、それぞれの事例について解説します。

1. 耐震出前相談会の実施

たとえば東京都足立区では、木造住宅が密集する地域の耐震化を進めるため、「耐震出前相談会」を開催しています。これは、自治体が建築士と協力し、住宅の耐震診断や補強の必要性をわかりやすく伝える取り組みです。

区の助成制度の案内や、耐震診断士による個別相談も実施され、地震被害の未然防止に役立っています。同様の取り組みはほかの自治体でもおこなわれており、身近な場で専門的な支援を受けられるこの相談会は、災害に強い地域づくりの一環となっています。

2. 防災教育の推進

千葉県では、学校・地域・行政が連携して実施する防災教育に力を入れています。小学生や地域住民が参加する防災訓練や救命講習を通じて、自助・共助の大切さを知ってもらうことが目的です。

我孫子市立布佐南小学校では児童が地域の総合防災訓練に参加し、日ごろの学びを実践しました。こうした取り組みにより、自助・共助の意識が高まり、災害時にスムーズな避難行動がとれる地域づくりが進められています。

防災教育は学校での安全教育の一環としておこなわれてきましたが、地域全体の防災力の向上につなげるために、各地で独自の取り組みがおこなわれています。

3. 避難行動要支援者の名簿作成

災害対策基本法では、高齢者や障がいのある方など災害時に支援が必要な人々を対象に、「避難行動要支援者名簿」の作成を各自治体に義務づけています。本人の状態や家族の状況を考慮して自治体が対象者を設定するほか、希望者が自ら登録することも可能です。

名簿情報は本人の同意のもと地域の関係者に提供され、安否確認や災害時の避難を支援するために使用されます。こうした取り組みにより、要支援者の安否確認や避難支援が円滑におこなえる地域ネットワークの強化が図られています。

個人でできる減災の取り組み7つ

内閣府は、個人でできる減災の取り組みとして以下の7つを紹介しています。

災害から自分や家族を守るためには、日頃の備えが欠かせません。特別な知識や設備がなくても、個人でできる減災の取り組みはたくさんあります。

ここからは、それぞれの取り組みについて解説します。

1. 自助・共助をおこなう

公的支援だけに頼らず、自分たちで自助・共助をおこなうことが重要です。

自助とは、自分や家族の命を守るために日頃から備える行動のことです。具体的には、災害用品を備蓄したり、災害時の安否確認方法を決めたりすることが挙げられます。

共助とは、地域や近隣住民同士で助け合う仕組みのことです。たとえば避難時の声かけや、避難所運営への協力などがあります。

災害が発生してからでは災害用品の確保や避難経路の確認は間に合いません。災害を他人事だと思うのではなく、日頃から備えることが大切です。

2. 地域の避難場所や危険区域を確認する

災害時に迅速かつ安全に避難するためには、日頃から地域の避難場所や危険区域を把握しておくことが重要です。住んでいる地域にもよりますが、土砂災害、津波浸水など、災害の種類によって適切な避難場所は異なります。自宅や学校、職場近くの避難場所の位置、そこまでの避難経路を家族や近隣住民と一緒に確認しておきましょう。

1カ所だけでなく、複数の避難先を事前に調べておくと安心です。地域のハザードマップを活用し、災害発生時に冷静に行動できるよう備えを整えましょう。

3. 耐震基準について理解する

大切な家族や家を守るためには、耐震基準について理解することが大切です。耐震基準とは、建物が一定規模の地震に耐えられるよう定められた最低限の基準です。

まずは、自宅の築年と耐震性能を把握しましょう。1981年に改正された新耐震基準では、震度6強〜7程度の大地震でも倒壊しない設計が求められています。

一方で、1981年以前の住宅に住んでいる場合は、旧耐震基準で建てられているため耐震性能に不安があります。耐震診断を受け、結果に応じて必要な改修や補強をおこないましょう。

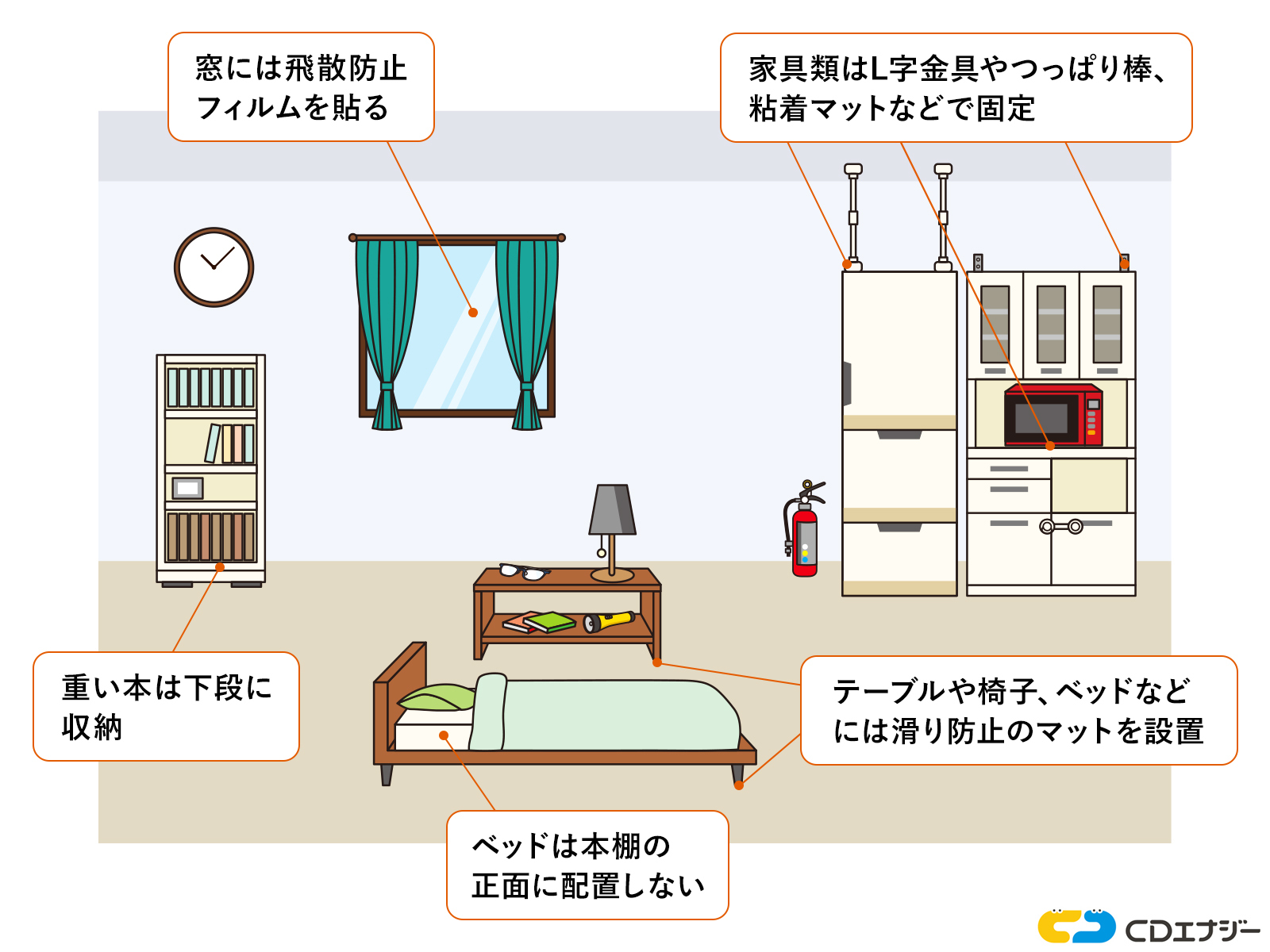

4. 自宅の耐震対策をおこなう

地震で家具が転倒しないよう、家具の転倒・落下・移動防止をおこないましょう。大型家具はL型金具で壁にネジ止めすると、最も確実に固定できます。難しい場合は、突っ張り棒や粘着マットを併用する方法も有効です。

キャスター付き家具は普段からロックをかけ、定位置では着脱式ベルトなどで固定しましょう。また、テーブルやイスには滑り止めを設置することで、地震時の移動を防げます。

5. 備蓄品や常備品を準備する

| 非常用持ち出しバッグ | 中身 |

|---|---|

| 共通 | 水 食品(アルファ米、レトルト食品、ビスケット、チョコ、乾パン:最低3日分) 防災用ヘルメット・防災ずきん 衣類・下着、レインウェア ひもなしのズック靴 懐中電灯(手動充電式) 携帯ラジオ(手動充電式) 予備電池・携帯充電器 マッチ・ろうそく 救急用品(ばんそうこう、包帯、消毒液、常備薬など) 使い捨てカイロ ブランケット 軍手 洗面用具 歯ブラシ・歯磨き粉 タオル ペン・ノート マスク 手指消毒用アルコール 石けん・ハンドソープ ウェットティッシュ 体温計 |

| 避難時に持ち出すもの | 通帳 現金 パスポート 運転免許証 病院の診察券 マイナンバーカード |

| 子どもがいる場合 | ミルク(キューブタイプ) 使い捨て哺乳瓶 離乳食 携帯カトラリー 子ども用紙オムツ お尻ふき 携帯用お尻洗浄機 ネックライト 抱っこひも 子どもの靴 |

| 女性の場合 | 生理用品 おりものシート サニタリーショーツ 中身の見えないごみ袋 防犯ブザー/ホイッスル |

| 高齢者がいる場合 | 大人用紙パンツ 杖 補聴器 介護食 入れ歯・洗浄剤 吸水パッド デリケートゾーンの洗浄剤 持病の薬 お薬手帳のコピー |

| 備蓄品 | 食料や水(最低3日分。できれば1週間分)×家族分 生活用品(ティッシュ、トイレットペーパー、ラップ、ゴミ袋、ポリタンク、携帯用トイレ…など ) |

個人が取り組む減災の取り組みとして、非常用持ち出しバッグと備蓄品の準備は重要です。持ち出しバッグには、水・非常食・懐中電灯・救急用品・現金・携帯トイレなど最低限の必需品を入れておきましょう。

一方、備蓄品としては、3日〜1週間分の水・食料・トイレットペーパーなどを家庭で確保しておくことが大切です。いざというときに慌てないためにも、定期的な見直しと補充を心がけましょう。

6. 家族で防災会議に取り組む

災害時に家族が離れ離れになっても冷静に行動できるよう、日頃から防災会議を開きましょう。安否確認の方法や非常時の集合場所、子どもの引き取り手順、各自の避難場所などを事前に話し合っておくことが重要です。

災害時は通信手段が限られるため、連絡を取る親戚や知人、使う連絡方法も共有しておくと安心です。いざというときに備え、家族で情報を整理し、共通認識を持っておくことが減災につながります。

7. 地域のつながりを大切にする

共助を実現するには、日頃から地域の人とのつながりを大切にすることが重要です。近所付き合いを通じて、お互いの家庭事情や支援が必要な人を把握しておくと、災害時に迅速な助け合いが可能です。

また、防災訓練や地域のイベントにも積極的に参加しましょう。顔の見える関係を築いておくことで、非常時にも安心して支え合える地域づくりが進みます。

減災について理解して個人でも対策に取り組もう

減災は災害による被害を最小限にとどめる取り組みのことで、1995年の阪神・淡路大震災をきっかけに生まれました。減災には行政や地域の取り組みだけでなく、個人の意識と行動が求められます。

地震や台風などの自然災害は予測が難しいため、日頃からの備えが非常に重要です。自宅では耐震対策や備蓄品の準備をおこないましょう。家族間で避難場所の確認や防災会議に取り組むほか、地域とのつながりを持つことも大切です。このように、自助・共助を実践することで、自分自身や大切な人の命を守る行動につながります。