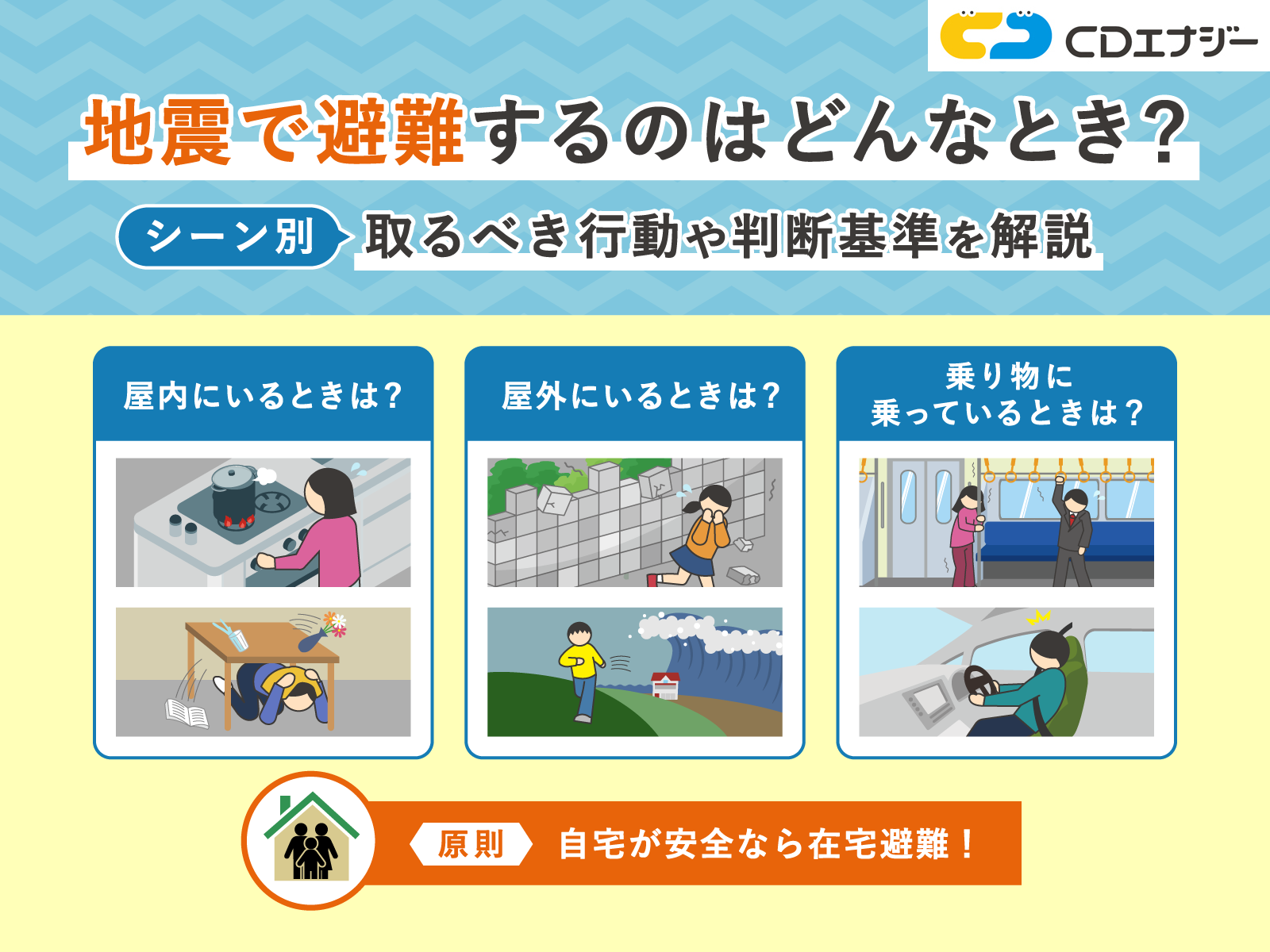

地震によって避難する必要があるのは、津波や土砂災害の危険がある地域にいるときや、自宅が倒壊する危険や大規模な火災が迫っているときです。また、自治体から避難指示が発令されている場合も、避難が必要です。もし、自宅が安全なら在宅避難が原則となります。

避難する際は、電気のブレーカーをオフにする・安否メモを残す・原則徒歩で移動するなどを意識しましょう。日頃から、家具類の固定や食料・飲料水の備蓄など、地震に備えておくことも大切です。

この記事では、地震で避難が必要なときの判断基準やタイミングについて解説します。また、地震が起きたときに取るべき行動についても、シーン別に触れています。この記事を読むことで、いざというときも冷静で的確な行動が取れるようになるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

- 【シーン別】地震が起きたときに取るべき行動

- 屋内で地震が発生した場合

- リビング・寝室・オフィスなど

- キッチン

- 浴室・トイレ

- スーパー・デパートなど商業施設

- エレベーターの中

- 屋外で地震が発生した場合

- 住宅街・ビル街

- 山・がけ付近

- 海・川の近く

- 乗り物に乗っていた場合

- 自動車の運転中

- 電車・バス・地下鉄の中

- 地震で避難する判断基準・タイミング

- 【原則】自宅が安全なら在宅避難する

- 1. 津波・土砂災害の危険がある地域にいる

- 2. 自宅が倒壊する危険・大規模な火災が迫っている

- 3. 自治体から避難指示が発令されている

- 地震で避難するときの注意点

- 1. 電気のブレーカーをオフにする

- 2. 安否メモを残す

- 3. 原則徒歩で移動する

- 【家族構成・状況別】特に注意すべきポイント

- 高齢者の場合

- 乳幼児・子どもと一緒にいる場合

- ペットと一緒にいる場合

- 妊娠中の家族がいる場合

- 避難所・在宅避難で必要な地震の備え・持ち物

- 1. 【避難所】緊急持ち出し品

- 2. 【在宅避難】備蓄品

- 3. 【在宅避難】非常用トイレ

- 地震に備えた4つの事前対策

- 1. ハザードマップで避難場所と危険箇所を確認する

- 2. 家具の配置を見直し・転倒防止対策をする

- 3. 家族で安否確認の方法を決めておく

- 4. 通電火災対策をおこなう

- 地震時の避難方法を知って災害に備えよう

【シーン別】地震が起きたときに取るべき行動

地震が起きたときに取るべき行動は、状況によって異なります。次の章では、具体的なシーン別に取るべき行動を解説します。

屋内で地震が発生した場合

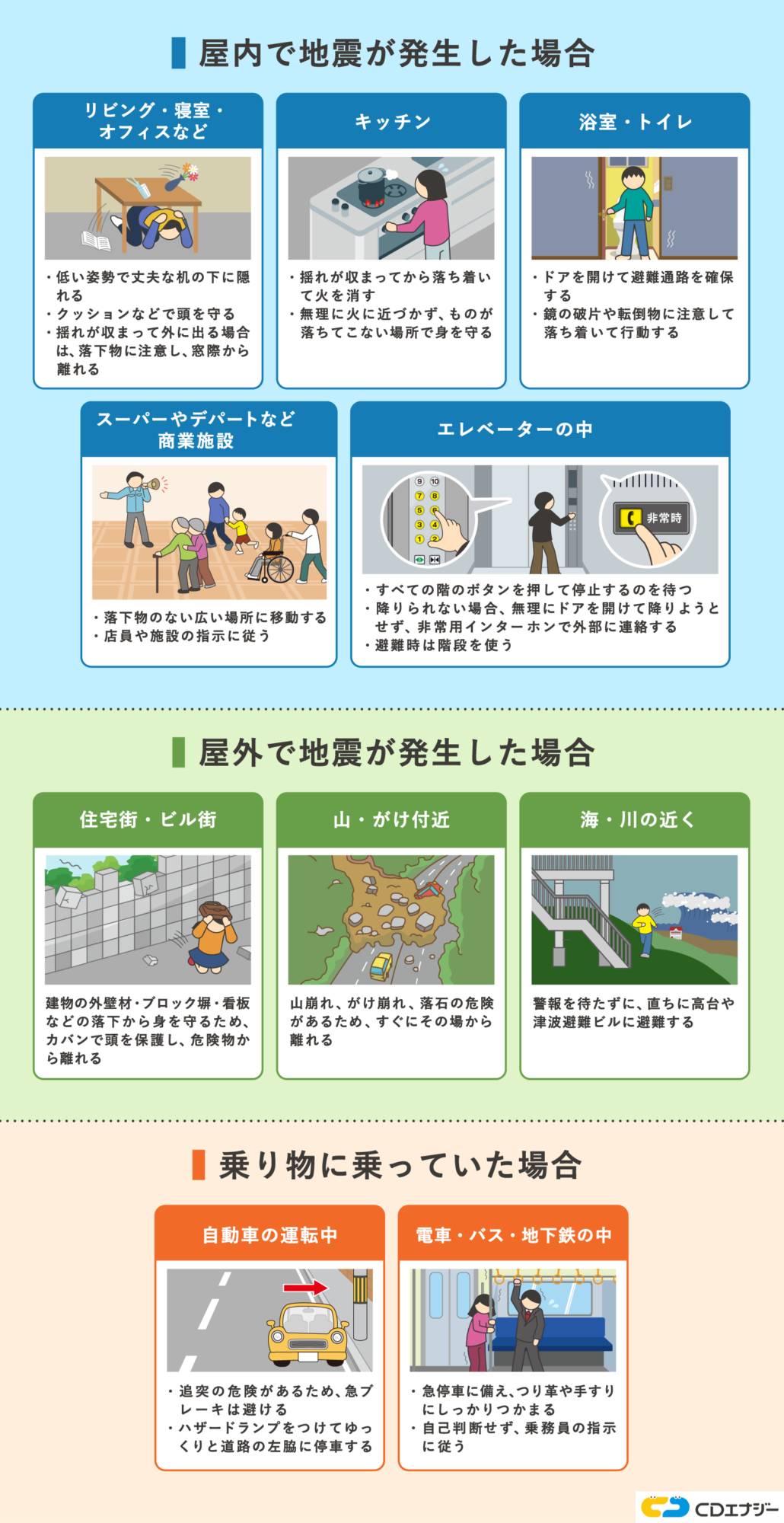

自宅や職場など、屋内で地震に遭遇した場合の行動は、二次災害を防ぐ上で非常に重要です。まずは身の安全を確保することを最優先に考えましょう。

ここからは、屋内で地震が発生した場合についてシーン別に解説します。

リビング・寝室・オフィスなど

リビングや寝室、オフィスなどで揺れを感じた際は、落下物から頭を守ることが最も重要です。まずは姿勢を低くして、丈夫な机やテーブルの下に隠れます。近くに机がない場合は、座布団やクッション、カバンなどで頭を保護します。

揺れが収まったら、慌てて外に飛び出さず、周囲の状況を確認しましょう。外に出る際は、家具の転倒やガラスの飛散、落下物に注意が必要です。特に、窓際や大きなガラスの近くは危険なため、すぐに離れましょう。

キッチン

料理中に地震が発生した場合、コンロの火よりもまずは自身の安全確保が最優先です。そのため、すぐに火を消そうとする必要はありません。慌てて火を消そうとすると、揺れで鍋が滑り落ちてきたり、棚から物が落下してきたりして、火傷や怪我をする危険があります。

まずはテーブルの下など、ものが落ちてこない安全な場所に移動し、揺れが収まるのを待ちましょう。揺れが収まってから、落ち着いて火の始末をします。

浴室・トイレ

浴室やトイレは地震の揺れでドアが歪み、開かなくなる可能性があります。閉じ込められる事態を防ぐため、揺れを感じたらすぐにドアを開けて、避難経路を確保することが重要です。

浴室にいる場合は、鏡や小物入れのガラスが割れて飛散する危険があります。落ち着いて姿勢を低くし、シャワーラックなどからものが落ちてこないか注意しながら、揺れが収まるのを待ちましょう。

スーパー・デパートなど商業施設

スーパーやデパートなどの商業施設では、陳列棚から商品が大量に落下する危険があります。揺れを感じたら買い物かごやカバンで頭を守り、陳列棚から離れましょう。柱の近くや壁際など、ものが落ちてこない広いスペースへ移動します。

パニックになって出口に殺到すると、将棋倒しなどの二次災害につながる恐れがあります。館内放送や店員の指示をよく聞き、落ち着いて行動することが大切です。

エレベーターの中

エレベーターの中で地震が発生した場合は、すべての階のボタンを押して最初に停止した階で降りましょう。地震後はエレベーターが故障している可能性があるため、避難の際は階段を使用するのが原則です。

エレベーター内に閉じ込められても、無理にこじ開けようとするのは危険です。慌てずにインターホンや非常用呼び出しボタンで外部に連絡し、救助を待ちましょう。

屋外で地震が発生した場合

屋外にいる場合、屋内とは異なる危険があります。周囲の状況を瞬時に判断し、危険な場所から離れることが重要です。

ここからは、屋外で地震が発生した場合についてシーン別に解説します。

住宅街・ビル街

住宅街やビル街で揺れを感じたら、カバンなどで頭を保護し、ブロック塀や自動販売機、古い建物からできるだけ離れましょう。屋外ではブロック塀の倒壊や建物の壁や窓ガラスの破損・落下、看板の落下などが考えられます。

公園や広場など、周囲に何もない広い場所が比較的安全です。

山・がけ付近

山間部やがけの近くにいるときに地震が発生すると、山崩れ、がけ崩れ、落石などの土砂災害が起きる危険性が非常に高まります。揺れを感じたら一刻も早くその場から離れ、斜面とは反対方向の安全な場所へ避難してください。

特に、雨が降った後などは地盤が緩んでいるため、より一層の注意が必要です。

海・川の近く

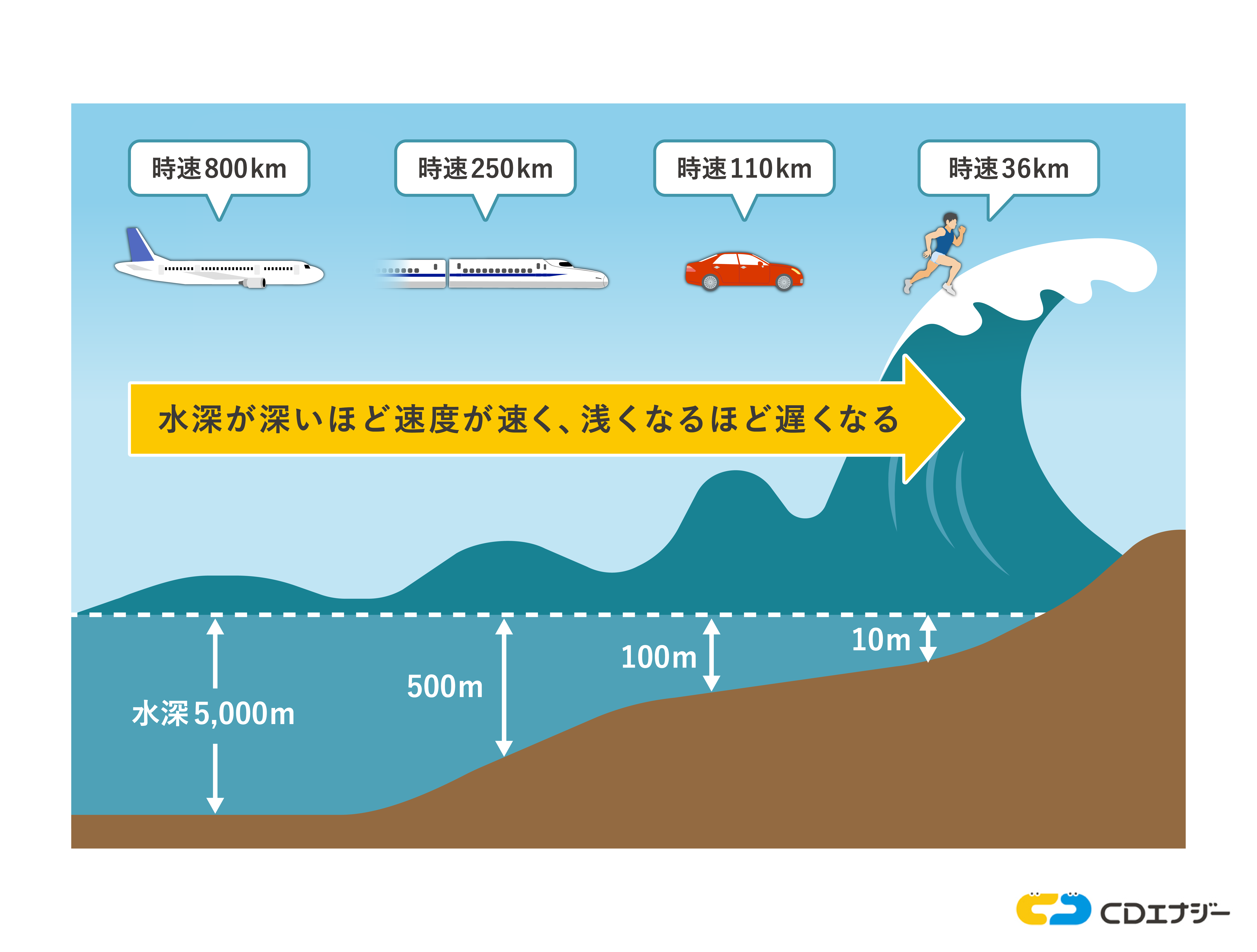

海岸や川の近くで強い揺れを感じた場合、防災無線や警報などを待たずにできるだけ高い場所を目指して避難を開始しましょう。具体的には、高台や津波避難ビル、鉄筋コンクリート造りの頑丈な建物の3階以上などが挙げられます。

津波の速度は非常に速いため、走って逃げ切ることはほとんど不可能です。弱い揺れでも長く続くと、津波が発生する危険があります。

乗り物に乗っていた場合

自動車や電車など、乗り物に乗っているときに地震が発生すると、屋内や屋外とは異なる危険が生じます。パニックにならず、運転手や乗務員の指示に従うことが基本です。

ここでは、乗り物に乗っていた場合の行動を解説します。

自動車の運転中

運転中に大きな揺れを感じても、自己判断で急ブレーキをかけるのは危険です。後続車に追突される可能性があります。

まずはハザードランプをつけて周囲の車に異常を知らせ、ゆっくりとスピードを落としながら、道路の左側に停車します。エンジンを切り、揺れが収まるまで車内で待ち、カーラジオなどで情報を収集しましょう。

電車・バス・地下鉄の中

電車やバス、地下鉄の乗車中に地震が起こったときは、突然の急停車に備えることが重要です。立っている場合は、つり革や手すりに両手でしっかりとつかまり、転倒しないように姿勢を低くします。座っている場合は手すりにつかまるか、前の座席に手をついて身構えます。

自己判断で窓から飛び降りたり、勝手にドアを開けて避難したりするのは非常に危険です。必ず乗務員の指示に従い、落ち着いて行動しましょう。

地震で避難する判断基準・タイミング

地震が発生した際、自宅が安全な場合は原則として在宅避難します。それ以外の場合は、迅速な避難が必要です。

ここでは、避難の必要性を判断するための3つの基準を解説します。

【原則】自宅が安全なら在宅避難する

原則として、自宅に倒壊や火災の危険がなく、安全が確保できるのであれば、無理に避難所へ行く必要はありません。住み慣れた自宅で過ごす在宅避難が基本です。

在宅避難には、プライバシーを確保しやすく、感染症のリスクを抑えられる利点があります。また、必要な物資を日頃から備えておくことで、災害時にすぐに使えて安心です。

1. 津波・土砂災害の危険がある地域にいる

住んでいる地域が、ハザードマップで津波浸水想定区域や土砂災害警戒区域に指定されている場合は、避難が必要です。津波警報、大津波警報、または避難指示が発令された場合は、直ちに避難を開始しましょう。

特に沿岸部や山間部に住んでいる方は、揺れを感じたらすぐに高台などの安全な場所へ移動することが命を守る行動につながります。

2. 自宅が倒壊する危険・大規模な火災が迫っている

自宅の建物が大きく損傷し、余震などで倒壊する危険がある場合は、直ちに避難が必要です。壁に大きなひび割れが入っている、家が傾いているなどの異常が見られたら、安全な場所に移動しましょう。

近隣で大規模な火災が発生し、自宅に燃え移る危険が迫っている場合も避難が必要です。煙の臭いや炎が見えたら、風向きなどを考慮しつつ、危険な場所から離れましょう。

3. 自治体から避難指示が発令されている

自治体から避難指示が発令された場合は、必ず指示に従って避難します。避難指示は、さまざまな専門機関の情報をもとに自治体の判断で発令されます。その地域に住む方に、災害による人的被害の危険が迫っていると判断されたときに出される重要な情報です。

「まだ大丈夫だろう」と自己判断するのは危険です。テレビ、ラジオ、防災アプリなどで正確な情報を確認し、指定された避難場所へ速やかに移動しましょう。

地震で避難するときの注意点

避難が必要になった際、安全かつ迅速に行動するには、以下3つのポイントに注意が必要です。

これらの行動は、二次災害を防ぎ、救助活動を円滑にするためにも不可欠です。ここからは、それぞれのポイントを解説します。

1. 電気のブレーカーをオフにする

避難のために家を離れる際は、必ず分電盤のブレーカーを落としましょう。これは「通電火災」を防ぐために非常に重要な行動です。

通電火災とは、停電が復旧した際に、倒れた家電製品や傷ついた電気コードが火元となって、火災が発生する現象です。阪神・淡路大震災や東日本大震災でも、多くの火災原因になったと言われています。

2. 安否メモを残す

自宅を離れる前に、玄関のドアなどの外から見やすい場所に安否情報を書いたメモを貼っておきましょう。安否メモを残すと、離ればなれになった家族や、救助に来てくれた人があなたの安否を確認できます。

「家族全員無事です」「〇〇避難所に避難します」といった簡単な内容でも、家族の再会や安否確認がスムーズになります。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

3. 原則徒歩で移動する

避難する際は、原則として徒歩で移動しましょう。車での避難は、道路の損壊や倒壊物、がれきなどによって立ち往生するリスクがあります。

また、多くの人が一斉に車を使い始めると大規模な交通渋滞が発生し、消防車や救急車、救助隊などの緊急車両の通行を妨げます。自分の安全だけでなく、救助活動を円滑に進めるためにも必要な心掛けです。

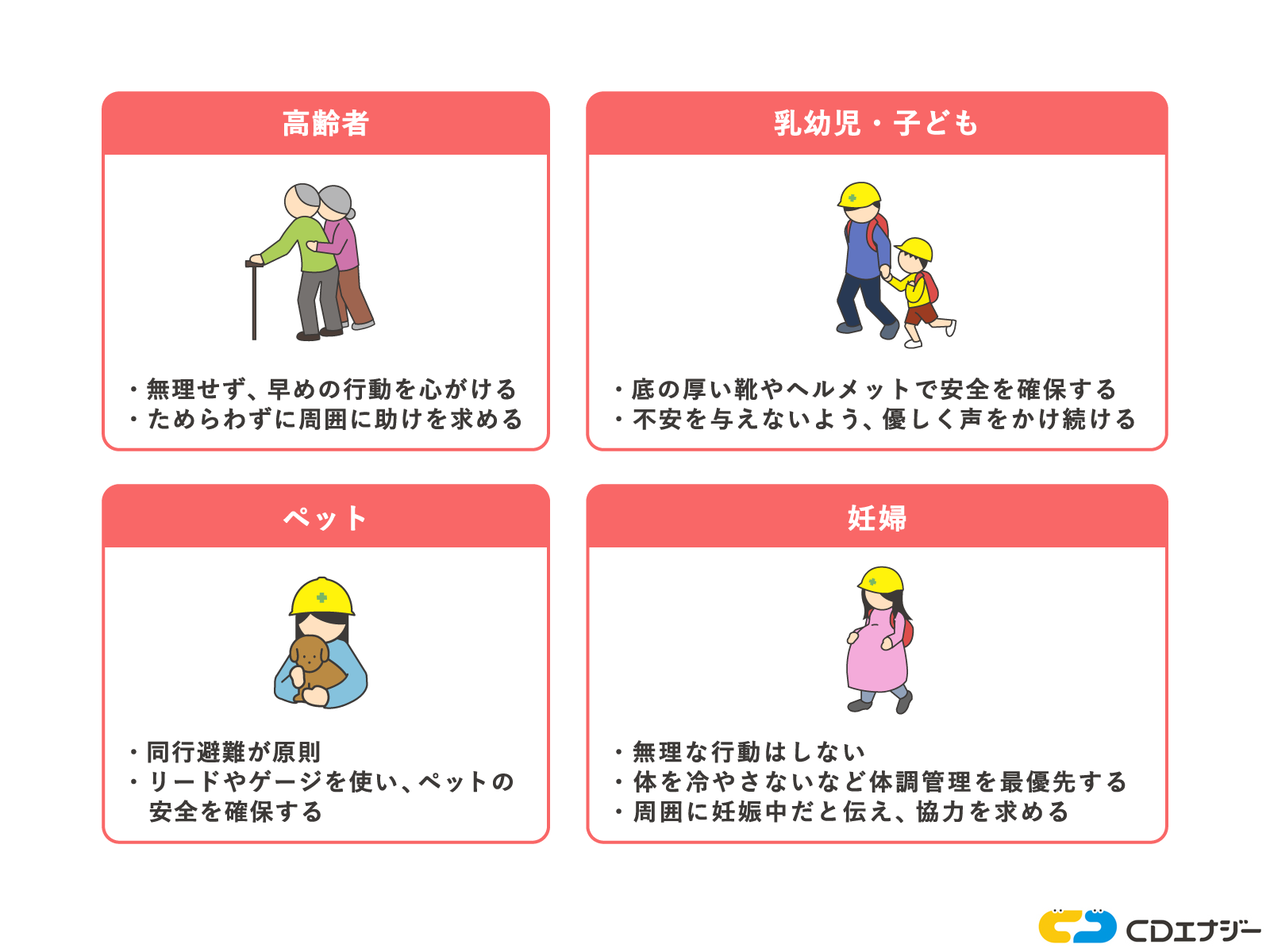

【家族構成・状況別】特に注意すべきポイント

避難時は家族構成や個人の状況によって、配慮すべき点が異なります。ここでは、状況別に注意すべきポイントを解説します。

高齢者の場合

高齢者は、体力的な問題や持病によって、迅速な避難が難しい場合があります。普段から服用している薬やお薬手帳は、すぐに持ち出せるようにまとめておきましょう。

また、近所の方々と日頃からコミュニケーションを取り、いざというときに助け合える関係を築いておくことも大切です。要介護者がいるご家庭では、避難方法や役割分担を家族で事前に話し合う必要があります。

乳幼児・子どもと一緒にいる場合

乳幼児や子どもとの避難は大人だけの場合よりも時間がかかるため、事前準備が大切です。非常用持ち出し袋には、ミルクやおむつといった必需品に加え、母子健康手帳のコピーも必ず入れておきましょう。両手が自由に使える抱っこ紐も、安全な避難のために役立ちます。

避難の際は、がれきによる怪我を防ぐため底の厚い靴を履かせ、ヘルメットで頭を守ります。優しく声をかけ続け、子どもを安心させてあげることも大切です。

ペットと一緒にいる場合

ペットを飼っている場合、同行避難が原則です。災害時にペットを家に置いて避難すると、離ればなれになる可能性があります。普段からケージやキャリーバッグに入ることに慣れさせておきましょう。

なお、避難所でのルールは自治体によって異なります。事前にペットの受け入れが可能か、どのようなルールがあるかを確認しておくことが重要です。ペット用の食料や水、常備薬、トイレ用品なども忘れずに準備しましょう。

妊娠中の家族がいる場合

妊娠中の方は、お腹の張りや体調の変化が起こりやすいため、無理な行動は禁物です。非常用持ち出し袋には、母子健康手帳のコピー、かかりつけの産院の連絡先、生理用品などを入れておきましょう。

避難所では、体を冷やさないように毛布を確保したり、楽な姿勢で休めるスペースを探したりと、体調管理を最優先に考えてください。周囲の人に妊娠中であることを伝え、協力を求めることも大切です。

避難所・在宅避難で必要な地震の備え・持ち物

避難所へ行く場合と在宅避難をする場合では、必要なものが少し異なります。ここでは、それぞれのケースで必要な備えや持ち物を解説します。

1. 【避難所】緊急持ち出し品

緊急持ち出し品は、避難を開始する際に最初に持ち出す最低限のアイテムです。リュックサックなどに入れて、すぐに持ち出せる場所に保管しておきましょう。

緊急持ち出し品の例

- 飲料水、食料品(最低3日分)

- 貴重品(現金、預金通帳、印鑑、健康保険証のコピーなど)

- 医薬品、お薬手帳

- モバイルバッテリー、携帯ラジオ

- 懐中電灯、ヘッドライト

- 衣類、タオル、雨具

- 衛生用品(マスク、消毒液、ウェットティッシュなど)

上記以外にも、家族構成に合わせて必要なものを追加します。

2. 【在宅避難】備蓄品

在宅避難とは、災害後も自宅で生活を続けることです。ライフラインが止まっても自立して生活できるよう、食料や生活必需品を備えておく必要があります。

備蓄品の例

- 食料・飲料水:最低3日分、推奨1週間分(レトルト食品、缶詰、乾麺など)

- 生活用品:トイレットペーパー、ティッシュペーパー、ラップフィルム、ゴミ袋など

定期的に賞味期限や使用期限を確認し、古いものから使用して新しいものと入れ替える「ローリングストック法」を実践するのがおすすめです。

3. 【在宅避難】非常用トイレ

災害時、断水によって水洗トイレが使えなくなることは深刻な問題です。衛生環境の悪化を防ぎ、健康を守るためにも非常用トイレの備蓄は不可欠です。

凝固剤や吸水シートを使って排泄物を固めるタイプの簡易トイレや、便器にかぶせて使う袋などがあります。1人あたり1日5回分、最低でも7日分の災害用トイレを備蓄しましょう。

地震に備えた4つの事前対策

地震による被害を最小限に抑えるためには、日頃からの備えが欠かせません。中でも、以下4つの対策は重要です。

これらの対策は、今日からでも始められるものばかりです。具体的に何をすべきか、1つずつ解説します。

1. ハザードマップで避難場所と危険箇所を確認する

自治体が発行しているハザードマップや、国のハザードマップポータルサイトを活用し、自宅周辺の危険箇所を確認しましょう。地震による建物の倒壊危険度や火災の延焼危険度だけでなく、津波による浸水や土砂災害のリスクもあわせてチェックすることが重要です。

地図上で確認するだけでなく、実際に家族と一緒に避難場所までの道のりを歩いてみるのもおすすめです。危険なブロック塀や狭い道がないかなどを確認しておくと、万が一の際も冷静に対応できます。

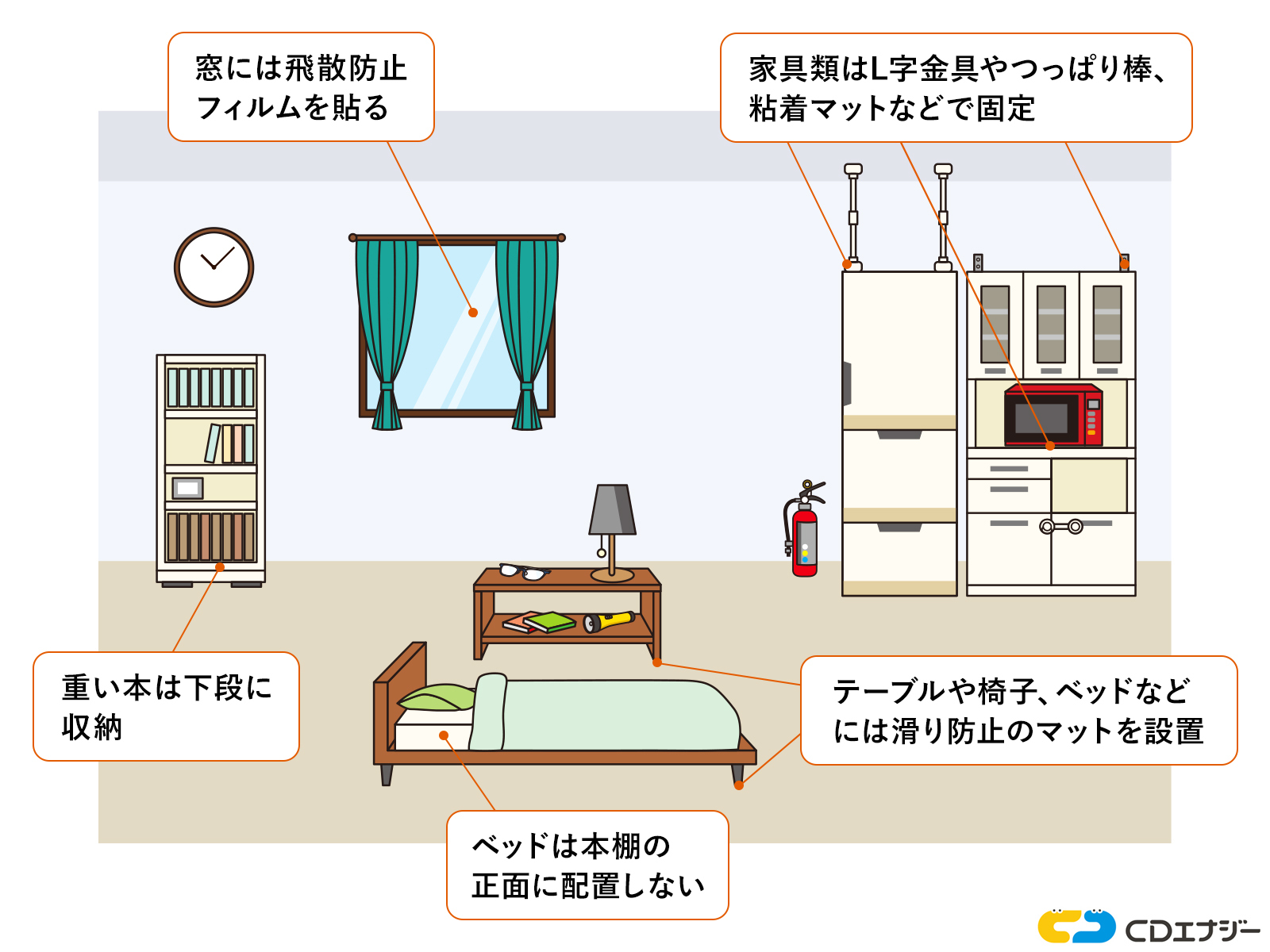

2. 家具の配置を見直し・転倒防止対策をする

地震による怪我の多くは、家具の転倒や落下が原因です。また、倒れた家具が出入り口や廊下を塞ぎ、避難の妨げになることもあります。

L字金具は、タンスや本棚など壁に直接固定できる家具に有効です。壁に穴を開けられない場合は、天井との間で固定できる突っ張り棒で代用しましょう。

粘着マットは、テレビや電子レンジなどの下に敷くことで、揺れを吸収し転倒を防ぎます。寝室には背の高い家具を置かないなど、家具の配置を見直すだけでも安全性を高めることができます。

3. 家族で安否確認の方法を決めておく

災害時は電話回線が混雑し、つながりにくくなります。離ればなれになった際に備えて、家族で安否確認の方法を複数決めておきましょう。災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板(web171)は、事前に練習しておくとスムーズに使えます。

また、SNSのアカウントを共有し、メッセージを送り合うなどのルールを決めておくのも有効です。すべての通信手段が使えなくなる事態も想定し、「〇〇小学校の体育館前」といった具体的な集合場所も決めておくと安心です。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

4. 通電火災対策をおこなう

地震後の火災で特に注意したいのが通電火災です。通電火災は、停電復旧時に発生する火災で、不在時や夜間に発生すると逃げ遅れの原因にもなります。

通電火災を防ぐために最も有効な対策が、一定以上の揺れを感知すると自動的に電気の供給を遮断する感震ブレーカーの設置です。自分や家族の命、そして大切な財産を守るために、導入を検討してみてはいかがでしょうか。

地震時の避難方法を知って災害に備えよう

地震から命を守るためには、屋内・屋外・乗り物の中といった状況に合わせて、冷静に最善の行動を取ることが重要です。在宅避難を基本としながらも、津波や大規模火災の危険が迫っている場合や、自治体から避難指示が出された場合には、速やかに避難するという的確な判断が求められます。

ハザードマップの確認や家具の固定、家族との連絡方法の取り決めといった万全な事前対策を日頃から徹底することが、大切な命を守ることにつながります。

災害はいつ起こるかわかりません。この記事を参考に、防災対策を始めていざというときに備えましょう。