「災害用伝言ダイヤルの使い方がわからない」

「災害用伝言ダイヤルの注意点はある?」

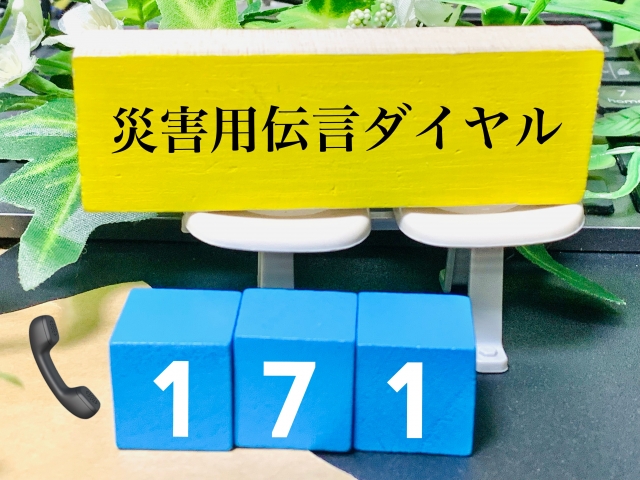

災害用伝言ダイヤル(171)は災害時の安否確認として利用できますが、使い方がわからない方も多いのではないでしょうか。

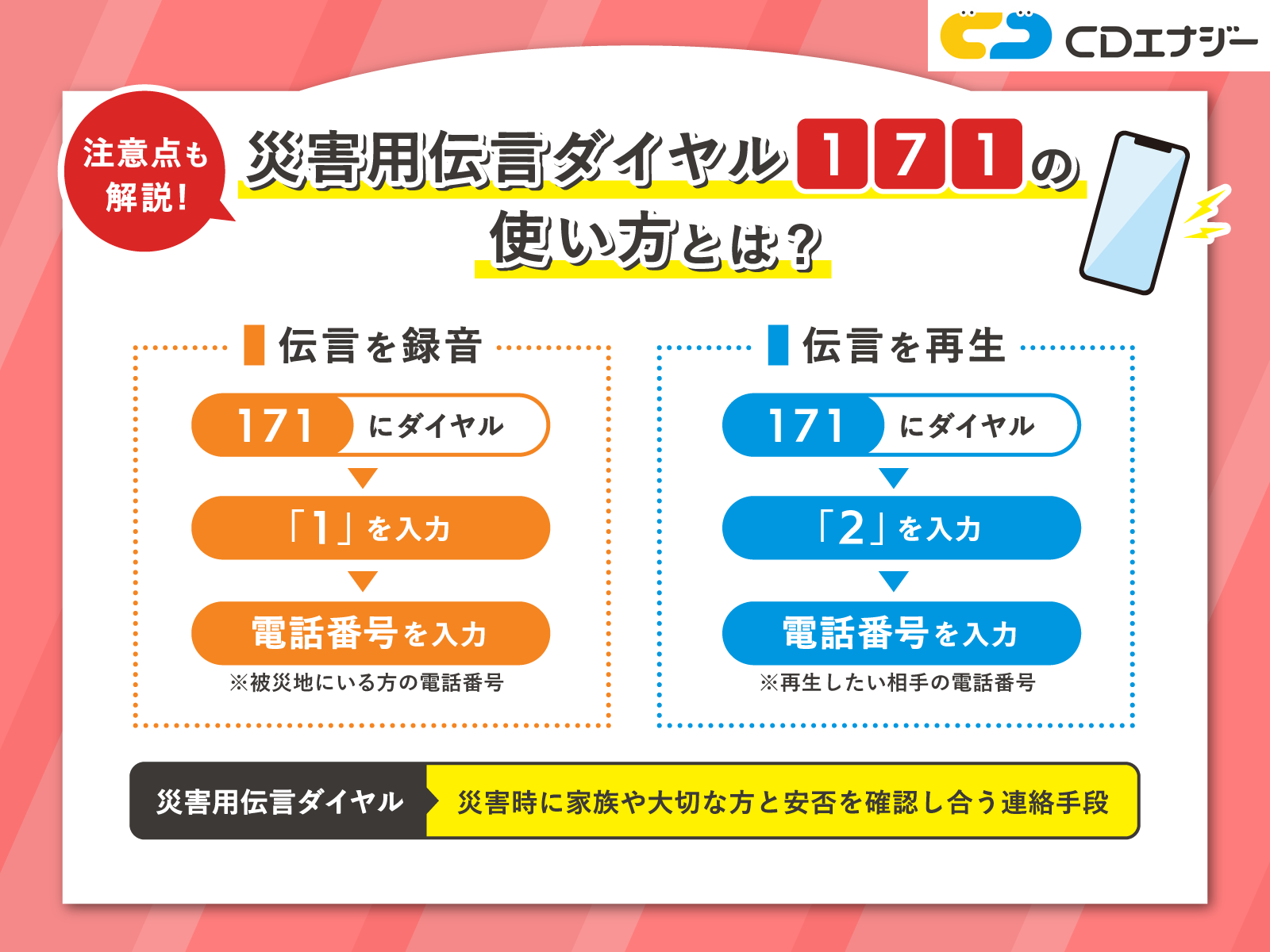

災害用伝言ダイヤルは、災害時に家族や大切な方と安否を確認し合うための有効な連絡手段です。伝言を録音したり再生したりできるため、使い方を知っておきましょう。いざというときに慌てずに使えるよう、事前の理解と準備が大切です。

そこで本記事では、災害用伝言ダイヤルの基本的な使い方と利用時の注意点についてわかりやすく解説します。家族や大切な人とスムーズに連絡を取りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。

災害用伝言ダイヤル(171)とは

災害用伝言ダイヤルは、災害時に家族や大切な方と安否を確認し合うための有効な連絡手段です。大規模な災害が発生すると、被災地への電話が集中し、通常の通信手段が使えなくなることがあります。

その場合に災害用伝言ダイヤルを利用すれば、固定電話や携帯電話の番号を使って音声の伝言を録音・再生可能です。通信の混雑を避けて情報を伝えられるため、災害時には心強い連絡手段となります。

災害用伝言ダイヤル(171)の使い方

災害用伝言ダイヤルは安否を伝える手段として活用できますが、使い方がわからないと焦ってしまうこともあるでしょう。ここでは、災害用伝言ダイヤルの使い方をわかりやすく解説します。事前に仕組みや利用方法を知っておくことで、落ち着いて行動できるでしょう。

伝言を録音する方法

伝言を録音するには、まず電話で「171」をダイヤルし、ガイダンスに従って「1」を選択します。続いて、伝言を残したい相手の電話番号を市外局番から入力し、安否情報などを音声で録音します。

この際に入力するのは、被災地にいる方の電話番号です。万が一に備え、家族や親しい人の番号を事前に確認しておくことが重要です。より具体的な操作方法を知りたい方は、以下の動画を参考にしてみてください。

▼YouTube動画

伝言を再生する方法

伝言を再生するには、まず電話で「171」にダイヤルし、ガイダンスに従って「2」を選択します。次に、再生したい相手の電話番号を市外局番から入力すると、録音されたメッセージを確認できます。繰り返し再生したい場合は「8」、次の伝言を再生したい場合は「9」を選びましょう。

操作はシンプルなので、使い方さえ知っていれば災害時でも落ち着いて利用できます。具体的な使用方法は、以下の動画をご覧ください。

▼YouTube動画

利用可能な電話の種類

災害用伝言ダイヤルは、固定電話や公衆電話、携帯電話、IP電話など幅広い端末から利用できます。録音・再生するには、被災地の方の電話番号が必要であり、対象は市外局番で始まる番号や携帯電話・PHS・IP電話の番号です。

災害時は通信回線が混雑し、SNSやインターネットがつながりにくくなることがあります。そのため、大切な方とは事前に電話番号を確認しておくと、緊急時でも連絡がとりやすくなるでしょう。

利用時の注意点

災害用伝言ダイヤルは伝言1件あたり30秒まで、最大20件までしか登録できません。21件目以降は古い伝言から順に削除されるため、簡潔に要点を伝えることが大切です。事前に話す内容をまとめておくと、安心して利用できるでしょう。

また、NTTの災害用伝言板(web171)と連携しており、音声でもWebでも伝言を確認できます。災害時の連絡手段を確保するためにも、災害用伝言板の使い方もあわせて理解しておくのがおすすめです。

そのほかの災害用伝言サービス

災害時には災害用伝言ダイヤル以外にも、安否情報を伝え合える手段があります。電話回線が混雑していても利用できる場合があり、家族や大切な方との連絡手段として有効です。ここでは、そのほかの災害用伝言サービスについて紹介します。

災害用伝言版

災害時にスマートフォンや携帯電話から安否情報を共有できるのが、携帯各社が提供する災害用伝言板です。大規模災害時に開設され、「無事です」「被害があります」などの状況を選び、100文字以内でコメントを投稿できます。

NTTドコモ・au・ソフトバンクなどが無料で提供しており、各社で操作方法が異なるため、公式サイトで確認しておくと安心です。

災害用伝言版(web171)

災害用伝言版(web171)は、災害時にインターネット上で電話番号を使って安否情報を確認・共有できる、NTT提供のサービスです。最大100文字までの伝言を、1電話番号あたり20件まで登録できます。

事前に伝言板登録をしておくことで、災害発生時に家族や友人にスムーズに情報を伝えられます。使い方を事前に確認しておくと、いざというときにも安心です。具体的な操作方法は、以下の動画で確認できます。

▼YouTube動画

災害用伝言ダイヤル(171)に関するよくある質問

最後に、災害用伝言ダイヤルに関するよくある質問に回答します。

伝言の例文や災害用伝言ダイヤルが使えない場合について、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

災害用伝言ダイヤルの練習はできる?

災害用伝言ダイヤルは、体験利用提供日であれば練習ができます。体験利用提供日は以下の日程です。

| 日程 | 利用可能時間 |

|---|---|

| 毎月1日・15日 | 00:00~24:00 |

| 正月三が日 | 00:00~24:00 |

| 防災週間 (8月30日~9月5日) | 8月30日9:00~9月5日17:00 |

| 防災とボランティア週間 (1月15日~1月21日) | 1月15日9:00~1月21日17:00 |

実際に操作を試すことで使い方を家族や親しい方と共有し、災害時の備えに役立てられます。練習の機会を活用し、連絡手段の一つとして活用できるようにしておきましょう。

災害用伝言ダイヤルの例文は?

災害用伝言ダイヤルは短時間で正確に状況を伝えるため、伝言内容は簡潔にまとめましょう。災害用伝言ダイヤルの伝言例は、以下の通りです。

「○○です。今は新宿区の丈夫な建物にいます。母と一緒で、怪我もなく体調は良好です。このあと避難所に移動します。」

名前・現在地・一緒にいる人・けがの有無・今後の行動などをまとめて伝えましょう。伝言は30秒以内に収める必要があるため、事前に話す内容を考えておくと安心です。

災害用伝言ダイヤルが使えないときはある?

災害発生直後には被災地内の方の伝言録音を優先するため、被災地外からの録音や再生が一時的に制限されることがあります。その場合は、少し時間をあけて再度試すのがおすすめです。

なお、伝言の登録・再生には被災地の電話番号が必要なうえ、被災地以外の番号では利用できません。事前に利用方法や対象の電話番号を確認しておきましょう。

万が一に備えて、災害用伝言ダイヤルの使い方を理解しておこう!

本記事では、災害用伝言ダイヤルの使い方について解説しました。災害時は電話やインターネットがつながりにくくなることが多く、安否確認が困難になる可能性があります。その場合に、情報を伝える手段として災害用伝言ダイヤルは有効な手段です。

利用方法を事前に確認し、家族や大切な方と共有しておくことで、いざというときに慌てず対応できます。体験利用日を活用して練習しておくのもおすすめです。災害はいつ起こるかわからないからこそ、日頃の備えと情報共有が命を守るカギになります。今できることから少しずつ防災対策を始めましょう。