「災害時にどんな手段で連絡を取れる?」

「スマホが使えないときはどうすればいい?」

「家族と連絡を取る方法は?」

災害時の連絡手段について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

災害時は、災害用伝言ダイヤルやweb伝言板、LINEの安否確認サービスなどが便利です。スマホ以外の手段としては、公衆電話での伝言の登録や避難所の掲示板のチェック、被災者情報の聞き取りがあります。災害時にスマホが使えないケースも想定し、連絡手段について情報を把握しておきましょう。

この記事では、災害時の連絡手段について解説します。ほかにも、スマホ以外の方法や緊急連絡先カードについても触れています。

この記事を読むことで、家族での連絡手段を決める際の参考になるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

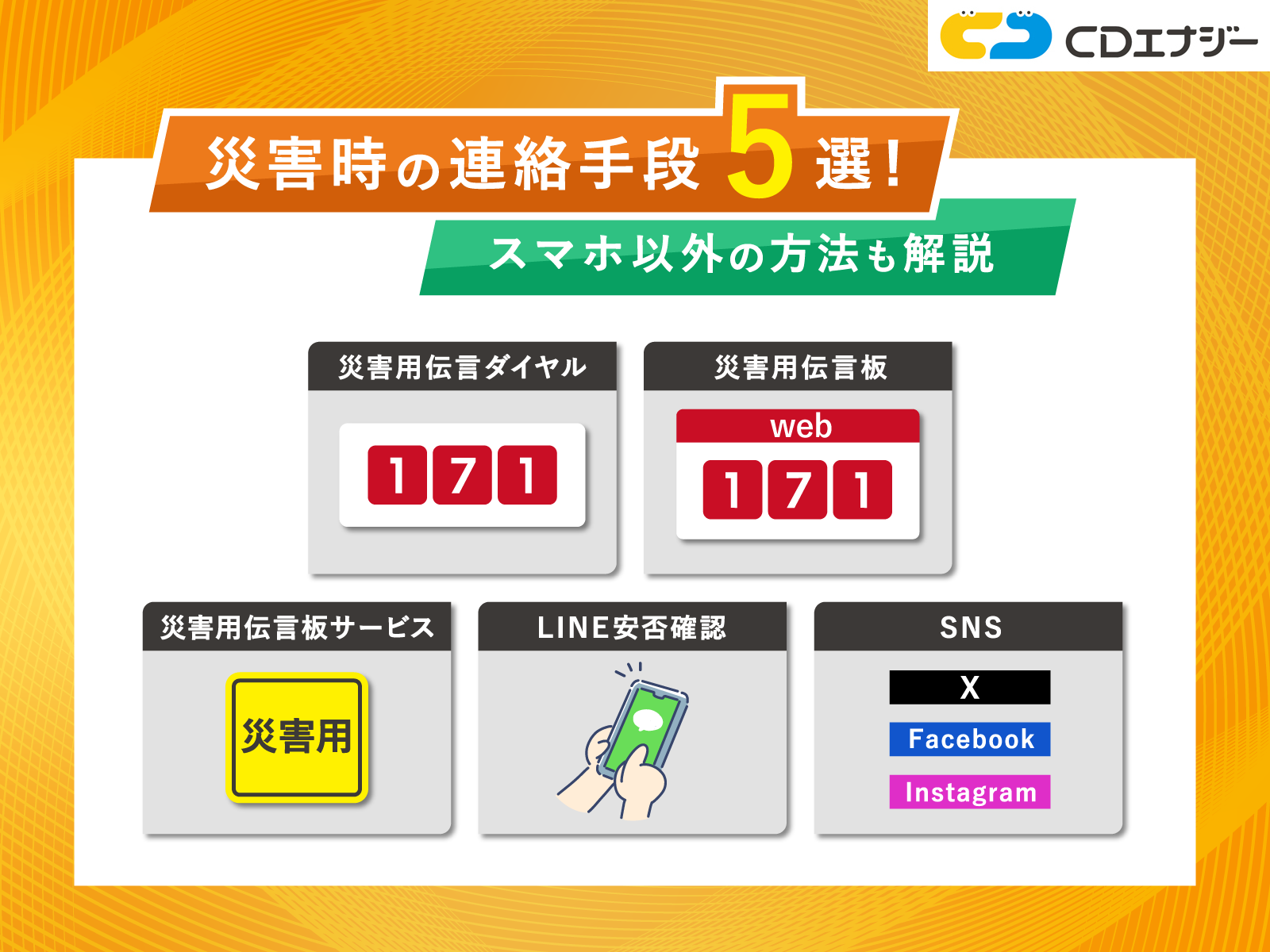

災害時の連絡手段5つ

| 連絡手段 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| 災害用伝言ダイヤル(171) | スマホがなくても公衆電話・固定電話から使える | 相手の電話番号がわからないと伝言を聞けない |

| 災害用伝言板(web171) | スマホ、PCが使える状況なら便利 | インターネットが使える状況に限る |

| 災害用伝言板サービス | スマホユーザーにとって使いやすい | 格安SIMでは利用できない場合がある |

| LINE安否確認 | 使い慣れたアプリで操作できる | インターネットが使える状況に限る |

| SNS | 拡散力が高く、広域な情報共有が可能 | 信頼性の低い情報も含まれるため注意が必要 |

災害発生時に役立つ連絡手段は、主に5つあります。いざというときに備えて、複数の連絡手段を知っておくことが大切です。ここでは、それぞれの連絡手段について解説します。

1. 災害用伝言ダイヤル(171)

| サービス内容 | 電話で安否情報を音声で登録・確認できるサービス |

| 使い方 (「171」にダイヤル) | 被災者:171 → 1 → 電話番号 → 録音安 否確認者:171 → 2 → 相手の電話番号 → 再生 |

| メリット | スマホがなくても公衆電話・固定電話から使える |

| 注意点 | 相手の電話番号がわからないと伝言を聞けない |

災害用伝言ダイヤル(171)は、災害発生時に提供される音声伝言サービスです。被災者が自身の安否情報を音声で録音し、それを家族や知人が再生して確認できます。

使い方は簡単で、「171」にダイヤルし、音声ガイダンスに従って伝言を再生したり録音したりする仕組みです。

スマホが使えなくても、公衆電話や固定電話から利用可能な点が大きなメリットです。ただし、相手の電話番号がわからないと安否を確認できないため、家族や大切な人の電話番号は日ごろから控えておきましょう。

【あわせて読みたい】災害用伝言ダイヤル(171)の使い方とは?注意点もわかりやすく解説

2. 災害用伝言板(web171)

| サービス内容 | インターネット上で安否情報をテキスト形式で登録・確認できるサービス |

| 使い方 | 「web171」にアクセスし、で電話番号を入力して安否を投稿 |

| メリット | スマホ、PCが使える状況なら便利 |

| 注意点 | インターネットが使える状況に限る |

| URL | https://www.web171.jp/web171app/disasterTop/ |

災害用伝言板(web171)は、NTT東日本・西日本が提供するインターネット上の安否確認サービスです。このサービスは、大規模な災害が発生した際に開設される専用サイトで利用できます。

自分の電話番号をキーにし、安否情報をテキストで登録する仕組みです。確認したい人は同様に相手の電話番号を入力すると、登録されたメッセージを閲覧できます。

災害用伝言板のメリットは、スマートフォンやパソコンが利用できる状況であれば、簡単に利用できることです。1つの電話番号で、家族全員分の情報をまとめて投稿する点も便利です。

ただし、インターネットが使える状況でないと利用できない点が注意点となります。

3. 災害用伝言板サービス

| サービス内容 | 各大手通信キャリアによる災害用伝言板サービス |

| 使い方 | 1. キャリア公式サイトや専用アプリから「災害用伝言板」アクセス 2. 電話番号で安否情報を登録・確認 |

| メリット | スマホユーザーにとって使いやすい |

| 注意点 | 格安SIMでは利用できない場合がある |

災害用伝言板サービスは、NTTドコモやau、ソフトバンクなどの大手キャリアが提供する安否確認サービスです。災害発生時に各社の公式サイトや専用アプリにアクセスし、自身の電話番号を使って安否情報を登録・確認できます。

スマートフォンユーザー向けに設計されており、普段使い慣れている環境で利用できる点が利点です。ただし格安SIM利用者や一部プランでは、メール通知やグループ検索などの機能が制限されることがあります。自分のキャリアで利用できるかどうかを把握しておきましょう。

4. LINE安否確認

| サービス内容 | LINE上で安否状況の登録・確認ができる機能 |

| 使い方 | バナーから安否ボタンを押す |

| メリット | 使い慣れたアプリで操作できる |

| 注意点 | インターネットが使える状況に限る |

LINEの安否確認機能は、大規模災害時に自分や家族・友人の安否を確認・共有できる便利なツールです。震度6以上などの災害発生時にアプリ上部に通知が表示され、「無事」「被害あり」などのステータスを登録できます。

LINEの安否確認機能のメリットは、使い慣れたアプリで簡単に操作できることです。事前に準備する必要もありません。

ただし、インターネットが使えないと確認や共有ができない点は要注意です。

5. SNS

| サービス内容 | X、Instagram、FacebookなどのSNS |

| 使い方 | 安否状況や位置情報を投稿する |

| メリット | 拡散力が高く、広域な情報共有が可能 |

| 注意点 | 信頼性の低い情報も含まれるため注意が必要 |

XやInstagram、FacebookなどのSNSは、災害時の安否確認や情報共有に役立つツールです。自分の状況を投稿することで、フォロワーに広く安否を伝えられます。

また、公的機関や自治体の公式アカウントをフォローしておけば、最新の避難情報や支援情報をリアルタイムで得られるのも大きなメリットです。SNSは拡散力が高く、電話番号を知らなくても安否確認ができる可能性があります。

ただし、根拠のない投稿や誤情報も多く見受けられるため、情報の信頼性を見極めて活用することが重要です。

災害時の携帯・スマホ以外の連絡手段

災害時に携帯電話やスマホが使用できない場合は、以下の連絡手段が有効です。

万が一の場合に備え、上記の手段も事前に確認しておきましょう。ここからは、それぞれの連絡手段について解説します。

1. 公衆電話で伝言を登録する

災害時にスマホが使えないときは、公衆電話から安否連絡が可能です。公衆電話はNTTから独自の電力供給を受けており、停電時でも通話できます。回線混雑の影響を受けにくいため、災害時には重要な連絡手段です。

アナログ式の公衆電話は、災害時でも硬貨やテレホンカードで利用できます。デジタル式の公衆電話は、一部の機種で無料通話が可能です。

撤去が進んで数は減っていますが、NTTの公式サイトで設置場所を事前に確認しておくと安心です。

2. 避難所の掲示板で被災者情報をチェックする

スマホやネットが使えない状況では、避難所の掲示板が重要な情報源です。掲示板には、住民の安否情報をはじめ、要支援者の情報や非常食の配布場所がまとめられています。

被災時の状況は、刻々と変化するものです。避難所の掲示板をこまめに確認することで、必要な支援を得たり、大切な人の安否を知ったりする手がかりになります。

3. 被災者情報を聞き取る

テレビやラジオ、防災行政無線などを通じて、災害時には被災者の情報を聞き取ることが可能です。特に防災行政無線は、屋外の拡声器や戸別受信機を使って、自治体が住民へ一斉に緊急情報を伝える手段として有効です。

また、FAXによる情報提供も一部地域でおこなわれており、スマホやインターネットが使えない場合にも役立ちます。家族の安否や避難所の状況を把握するためにも、こうした音声・アナログ系の情報源に耳を傾けましょう。

災害時には緊急連絡先カードが役立つ

災害時にスマホが使えなくなったり、本人と連絡や意思疎通ができなくなったりする可能性があります。このような場合に役立つのが、緊急連絡先カードです。

ここでは、上記の観点から緊急連絡先カードについて解説します。

緊急連絡先カードとは

緊急連絡先カードとは、災害や緊急時に備えて個人の情報をまとめたカードのことです。氏名や住所、連絡先、持病、かかりつけ医などについて記載するため、非常事態でも自分の身元や連絡手段を他人に伝えられます。

緊急連絡先カードは財布や防災バッグに入れておくと、避難所や病院などで迅速な対応が受けやすくなります。家族全員分を準備しておくと安心です。

緊急連絡先カードが重要な理由

緊急連絡先カードが重要な理由は、災害時に必要な情報をまとめておけるためです。連絡先以外にも、持病やアレルギー、かかりつけ医療機関、服用中の薬など、命にかかわる情報を確認できます。

万が一、本人が連絡や意思疎通ができない状況でも、救助者や医療スタッフが迅速かつ的確に対応できます。

緊急連絡先カードは自作できる

緊急連絡先カードは、自分で簡単に作成できます。インターネット上にテンプレートが公開されており、それをダウンロードして必要事項を記入するだけで完成します。

自作したカードは、財布や防災バッグに入れておくと安心です。この機会に、家族全員分を用意しておきましょう。

災害が発生した際に取るべき行動

災害が発生した際は、以下の行動を取りましょう。

災害時は、落ち着いて正しい行動を取ることが大切です。ここからは、それぞれの行動について解説します。

1. 身の安全を確保する

災害が発生した直後は、何よりもまず身の安全を確保することが最優先です。

頭を守りながら慌てずに落ち着いて行動し、倒れてくるものがない安全な場所やテーブルの下に身を寄せましょう。揺れが激しいときは、家具の転倒やガラスの飛散にも注意が必要です。

万が一の場合に備えて、日頃から安全な避難スペースを確認しておくことが大切です。

2. 地震の揺れがおさまったら避難する

揺れがおさまったら周囲の安全を確認し、速やかに避難行動を取りましょう。自宅にいる場合は火の始末をしてから避難を開始します。商業施設などにいる場合は、従業員や館内アナウンスの指示に従って冷静に行動することが大切です。

屋外では倒壊の危険がある建物や電柱などから離れ、安全な建物内や広い場所へ移動します。海辺にいた場合は、津波の可能性があるため迷わず高台へ避難しましょう。

3. 情報収集や状況確認をおこなう

災害発生後は、正確な情報を集めて状況を把握することが重要です。テレビやラジオ、防災行政無線、広報車などを活用し、自治体や気象庁が発信する信頼できる情報を確認しましょう。

SNSも活用できますが、誤情報に注意が必要です。また、避難所や周囲の人々と情報を共有することで、より安全な行動につながります。

家族との連絡手段を用意して災害に備えよう

災害時には通信インフラが混乱し、スマホだけでは家族と連絡が取れないことがあります。そのため、複数の連絡手段を事前に準備しておくことが大切です。

災害用伝言ダイヤルやweb伝言板、LINEやSNSの安否確認サービスなどを活用し、家族で利用方法を共有しておきましょう。

緊急連絡先カードを作成し、災害用持ち出し袋などに入れておけば、通信手段が限られる中でも大切な情報を他者に伝えられます。家族全員が落ち着いて行動できるよう日頃から連絡手段を確認し合い、災害に備えておきましょう。