罹災証明書は、災害で被害を受けた際、公的な支援を受けるために必要となるものです。ただし、申請の手順や注意点について詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。被害の程度が支援の内容に影響する証明書だからこそ、手続きの流れを正しく理解しておくことが大切です。

この記事では、罹災証明書の発行までの流れを4つのSTEPでわかりやすく解説します。あわせて、申請時に気をつけたいポイントも紹介します。証明書発行までの流れを詳しく知り、万が一の際に活かしたい方はぜひ最後までお読みください。

罹災証明書とは?

罹災証明書とは、災害によって住宅にどの程度の被害があったかを証明する公的な書類です。支援金や災害義援金の受け取り、税金の減免、仮設住宅への入居申請など、多くの公的支援を受ける際に必要となります。

証明書の発行の際には、市町村の職員が国の基準に基づいて現地調査をおこない、被害の程度は 全壊/大規模半壊/中規模半壊/半壊/準半壊/準半壊に至らない(=一部損壊) の6区分で判定されます。災害発生後の生活再建をスムーズに進めるためにも、罹災証明書の申請は早めにおこなうことが大切です。

【あわせて読みたい】罹災証明書とは?発行までの流れや主な支援制度もわかりやすく紹介

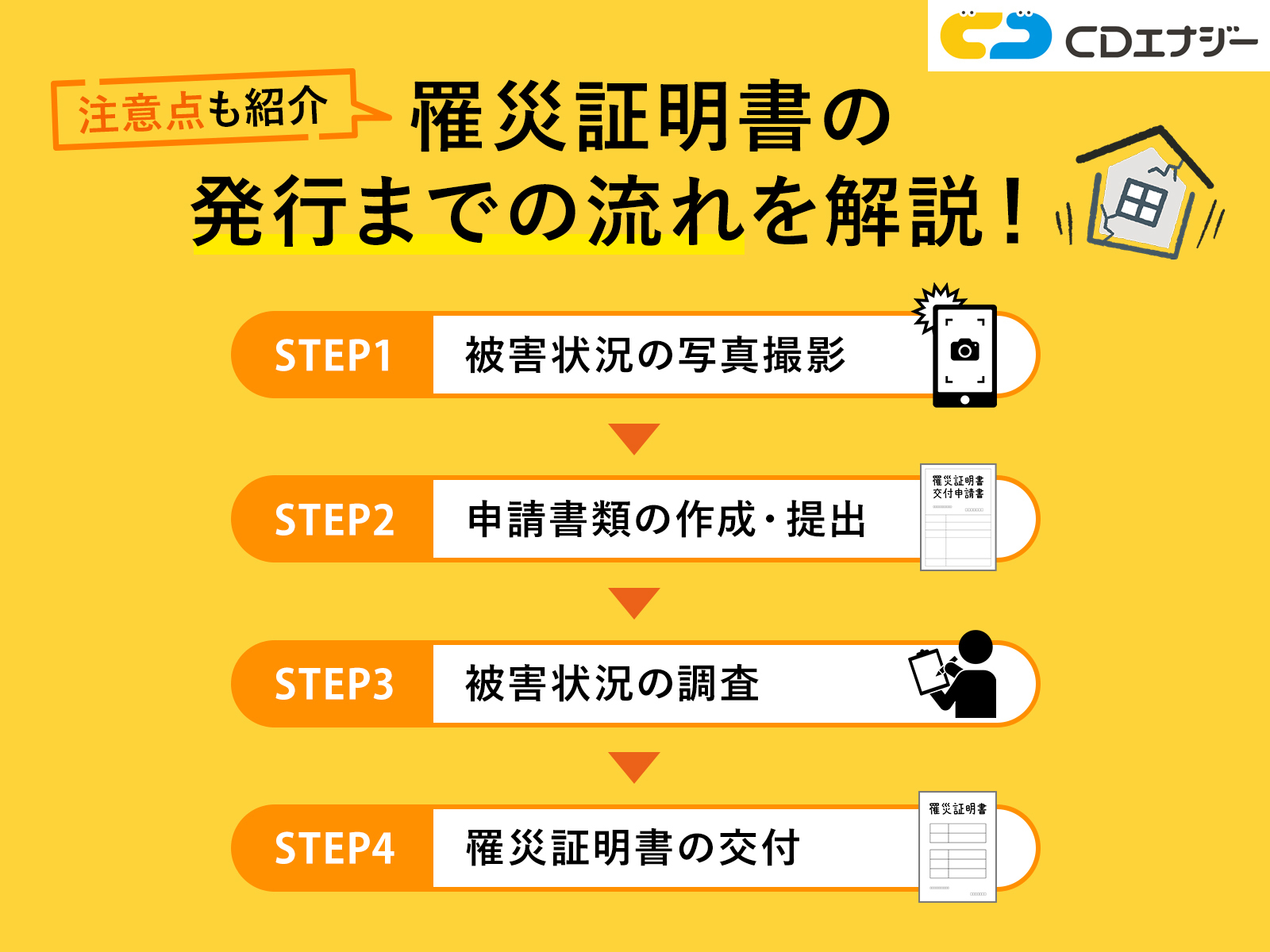

罹災証明書の発行までの流れ

罹災証明書を取得するには、被害状況の確認から証明書の交付まで一定の手続きが必要です。ここでは、申請から発行までの一般的な流れを紹介します。

スムーズに支援を受けるためにも、あらかじめ流れを把握しておきましょう。

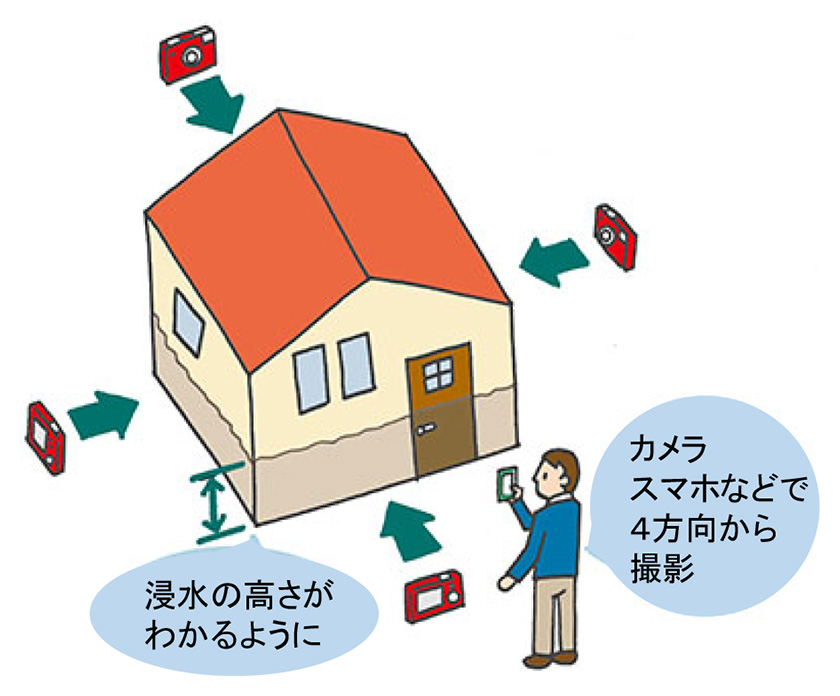

1. 被害状況の写真撮影

罹災証明書を申請する前に、まずは被害の状況を写真で記録しておきましょう。証明書の交付だけでなく、損害保険の請求時などにも役立ちます。

撮影の際は、建物全体(4方向)+損傷の接写、浸水は基準面が分かる物(メジャー・ドア・柱)と一緒に。片付け前に記録が基本です。後から証明しづらい部分もあるため、できるだけ早い段階で詳細に撮影しておくことをおすすめします。

2. 申請書類の作成・提出

罹災証明書の申請には、必要な書類を整えて市町村の窓口へ提出する必要があります。主な提出書類は、以下の通りです。

- 罹災証明書交付申請書

- 本人確認書類

- 被害箇所がわかる写真

- 委任状(委任を受けた方のみ)

申請書は各自治体の窓口や公式サイトで入手し、必要書類が揃い次第提出します。書類の不備や不足があると再提出になることもあるため、事前に内容を確認し、万全な準備をしてから申請しましょう。

3. 被害状況の調査

申請が受理されると、市町村の職員が現地を調査し、国の基準に基づいて被害の程度を判定します。判定は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊・準半壊・準半壊に至らないの6段階で分類されます。調査時には建物の状態が正しく伝わるように、事前に片づけすぎず、必要な説明ができるよう準備しておくことが大切です。

4. 罹災証明書の交付

調査によって被害の程度が確定すると、それに応じた内容で罹災証明書が交付されます。発行までには一定の時間がかかることがあるので、早めに申請をしましょう。

ただし、緊急性が高い場合や提出を急ぐ場合は、被害の事実を簡易的に証明する罹災届出証明書を取得することも可能です。交付された証明書は、支援金申請や税制優遇措置の申請などに幅広く活用できますので、大切に保管しておきましょう。

罹災証明書を申請する際の注意点

罹災証明書を申請する際には、手続きの進め方だけでなく注意点も把握しておくことが大切です。ここでは、申請時に特に気をつけたいポイントを4つ解説します。

罹災証明書について、より詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

申請期限を確認する

罹災証明書の申請には期限があるため、必ず確認しておきましょう。申請期限は原則3か月以内で、期限を過ぎると申請を受けつけてもらえない可能性があります。

その結果、必要な支援制度が利用できなくなる恐れもあるため注意が必要です。災害が発生したら市区町村の窓口や公式サイトで期限を確認し、必要書類の準備と申請を速やかにおこないましょう。

罹災証明書の発行までに時間がかかることがある

罹災証明書の発行には時間がかかるため、早めの申請が必要です。現地調査から交付までには、スムーズに進んでも最低1週間はかかるといわれています。

特に災害の規模が大きい場合は、申請件数が増えてさらに時間がかかる可能性があります。生活再建や各種手続きを滞りなく進めるには、被害を受けた段階で速やかに申請準備を始めることがポイントです。

必ずしも支援が受けられるわけではない

罹災証明書が交付されても、すべての支援が受けられるとは限りません。たとえば被災者生活再建支援金では、住宅の被害の程度に応じて基礎支援金の金額が決まります。

被害が軽微と認定された場合、対象外となるケースもあります。証明書は支援申請の第一歩にすぎず各制度の条件に応じて判断されるため、事前に内容をよく確認しましょう。

再調査や二次調査の申請もできる

被害認定に納得できない場合は、再調査や二次調査の申請が可能です。罹災証明書の内容に疑問がある、被害の程度が正確に反映されていないと感じた場合は、遠慮せず自治体に申し出ましょう。

また、仮に支援対象とならなかった場合でも、ほかに利用できる制度があるかどうかを状況に応じて調べることが大切です。正当な支援を受けるためにも、制度の活用と情報収集を心がけましょう。

罹災証明書に関するよくある質問

最後に、罹災証明書に関するよくある質問に回答します。

罹災証明書と被災証明書の違いや受けられる支援について、詳しく知りたい方は参考にしてみてください。

罹災証明書と被災証明書の違いは?

罹災証明書は、自然災害によって住宅に被害が出た場合に、その被害の程度を証明する書類です。一方で、被災証明書は住宅以外の建物や車などに被害を受けた際に被害の事実を証明するもので、被害の程度までは記載されません。

罹災証明書が支援制度の対象条件になるケースが多いため、用途に応じて正しく申請することが重要です。

罹災証明書で受けられる支援はどんなものがある?

罹災証明書を取得することで受けられる支援には、以下のものがあります。

- 被災者生活再建支援金

- 仮設住宅など当面の住まいのあっせん

- 住宅の応急修理

ただし、罹災証明書があるからといって、すべての支援が必ず受けられるわけではありません。支援内容は自治体によって異なるため、必要な支援があるかどうかは、各市町村の公式サイトなどで事前に確認しておきましょう。

罹災証明書の交付には費用がかかる?

罹災証明書の交付は、無料の自治体が多いものの、一部では1通あたり300円〜350円ほどの手数料がかかる場合もあります。必要な部数をあらかじめ確認しておくと安心です。再発行にも同様の手数料がかかることがあるため、大切に保管しておきましょう。

万が一に備えて、罹災証明書を発行する流れを理解しておこう!

本記事では、罹災証明書を発行する流れを4STEPに分けて解説しました。罹災証明書は、災害後の支援を受けるうえで欠かせない重要な書類です。

被害の写真撮影から書類の提出、現地調査、証明書の交付までの流れを把握しておくことで、万が一の際にも落ち着いて対応できます。また、申請には期限がある場合や発行までに時間がかかることもあるため、早めの行動が大切です。本記事の内容を参考に理解を深め、災害時の備えとしてぜひ役立ててください。