「関東大震災で津波は起こった?」

「津波の高さはどれくらいだったの?」

「津波でどんな被害があった?」

関東大震災について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。1923年に発生した関東大震災では、最大12mの高さの津波が発生しました。

この記事では、関東大震災で発生した津波の高さや到達範囲について詳しく解説します。また、関東大震災による現代の教訓や、日頃からできる備えについても紹介します。

この記事を読めば、今後来る津波に備えてどのような準備をすればよいかがわかるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

- 関東大震災で津波は発生した?観測はされている

- 関東大震災の津波の高さは最大12m

- 関東大震災の津波の到達範囲は相模湾沿岸

- 関東大震災の津波の人的被害は推定300人以上

- 関東大震災で死者が多い理由は火災

- 現代に潜む通電火災のリスク

- 通電火災対策には感震ブレーカーの設置がおすすめ

- 津波が発生したときに取るべき行動3つ

- 行動1. 海辺から離れてより高い安全な場所に避難する

- 行動2. 津波警報が解除されるまで警戒する

- 行動3. 正確な情報を入手する

- 日頃からできる津波・地震への備え5選

- 備え1. 危険な場所を確認する

- 備え2. 避難場所を確認する

- 備え3. 地域の防災訓練に参加する

- 備え4. 家族で連絡方法を決めておく

- 備え5. 家の中の安全対策をしておく

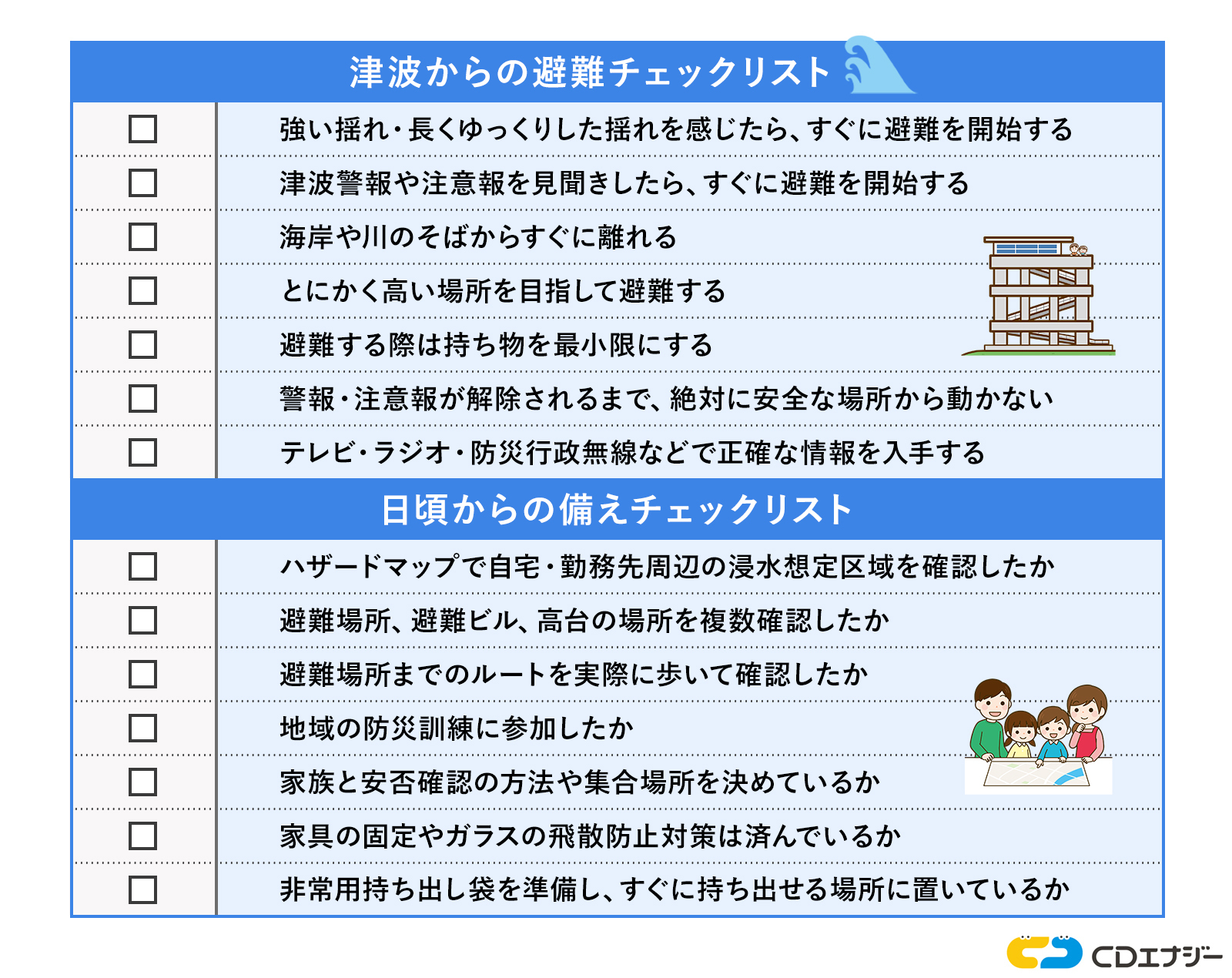

- 【今すぐできる】津波避難・日頃の備えチェックリスト

- 関東大震災の津波の教訓を今後の防災に活かそう

関東大震災で津波は発生した?観測はされている

結論から言うと、関東大震災では津波が発生し、実際に観測されています。

なお、関東大震災の被害が特に拡大した最大の原因は、大規模な火災でした。地震発生が昼食の時間帯と重なったことから各所で火の手が上がり、強風にあおられて広範囲に燃え広がりました。

関東大震災では火災の印象が強いために、津波の被害については知らない方も少なくはありません。

関東大震災の津波の高さは最大12m

| 場所 | 津波の高さ |

|---|---|

| 伊豆大島 | 12m |

| 熱海市 | 12m |

| 館山市 | 9m |

| 鎌倉 | 5~6m(一部9mの記録もあり) |

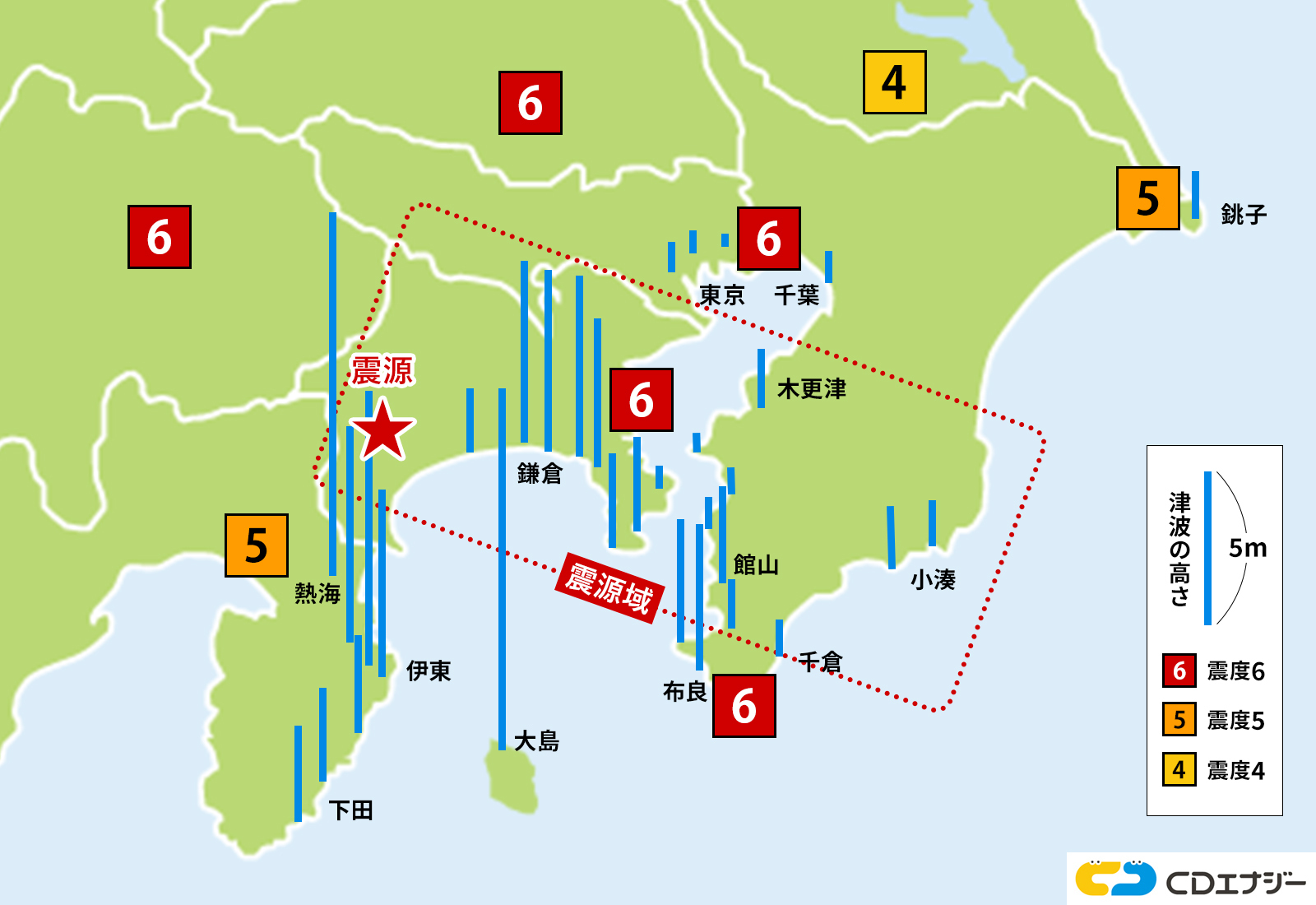

関東大震災で発生した津波は、伊豆大島や静岡県の熱海市で最大12mに達したと記録されています。ほかには館山市で9m、鎌倉では5~6m(一部9mの記録もあり)が観測された記録が残っています。

2011年の東日本大震災で観測された津波の最大遡上高は、40.5mでした。それと比較すると、関東大震災の津波は低く感じられるかもしれません。

しかし現在の気象庁の基準では、予想される津波の高さが5mを超えると「大津波警報(特別警報)」が発表されます。このことからも、12mという津波が非常に大きく、甚大な被害をもたらす威力を持っていたことは間違いありません。

関東大震災の津波の到達範囲は相模湾沿岸

関東大震災の震源域は相模湾内にあったため、津波は主に相模湾を取り囲む沿岸地域に押し寄せました。具体的には、伊豆半島、伊豆大島、三浦半島、そして房総半島にかけての海岸線が津波の被害を受けたと報告されています。

関東大震災の津波の人的被害は推定300人以上

関東大震災における津波による死者・行方不明者は、200人から300人と推定されています。被害は震源域に近かった神奈川県で特に大きく、死者の大半が集中しました。

出典:内閣府 防災情報のページ|1923(大正12)年関東大震災

一方で、千葉県では、1703年の元禄地震の教訓が生かされたと言われています。揺れを感じた住民が「津波が来る」と直感してすぐに高台へ避難したため、津波による人的被害は比較的少なかったとされています。

関東大震災で死者が多い理由は火災

関東大震災による死者・行方不明者は全体で約10万5,000人にのぼりますが、その約9割は火災によるものでした。被害がこれほどまでに拡大した主な原因は、地震発生時刻と当時の生活様式にあります。

発生時刻の午前11時58分は昼食の準備時間と重なり、多くの家庭でかまどや七輪で火が使われていました。そこで地震が発生し、各地で同時に火災が発生しました。その際、日本海を台風が北上していた影響で関東地方には強風が吹いており、火は瞬く間に燃え広がって大規模な延焼火災へと発展したと記録されています。

最終的に、この震災による建物の全焼は約21万2,000棟に達し、甚大な被害をもたらしました。

現代に潜む通電火災のリスク

関東大震災ではかまどや七輪が主な火元でしたが、現代の都市においては「通電火災」という新たなリスクが存在します。

通電火災とは、地震や台風などの自然災害による停電が復旧し、電気が再び通じた際に発生する火災のことです。地震の揺れで倒れた電気ストーブや損傷した電気コードが、再通電時に可燃物に接触したりショートしたりして出火するケースが考えられます。

特に大規模な地震の後は、広範囲で長時間の停電が起こる可能性があります。住民が避難して不在の間に火災が発生すると、初期消火が遅れて被害が拡大しやすいです。実際、東日本大震災では、原因が特定された本震による火災のうち、過半数が電気関係の出火でした。

通電火災対策には感震ブレーカーの設置がおすすめ

通電火災を防ぐために有効な対策の一つが、感震ブレーカーの設置です。

感震ブレーカーとは、設定された震度以上の地震の揺れを感知すると、自動的に電気の供給を遮断する装置です。地震後の火災、特に避難で家を留守にする際に発生しがちな通電火災のリスクを大幅に低減できます。

感震ブレーカーには、分電盤に設置するタイプやコンセントに直接差し込むタイプ、簡易的なものなどさまざまです。中には専門的な工事が不要で手軽に設置できる製品もあり、賃貸住宅にお住まいの方でも導入しやすくなっています。

津波が発生したときに取るべき行動3つ

津波の危険が迫った場合は、取るべき行動は以下の3つです。

ここからは、それぞれの行動について解説します。

行動1. 海辺から離れてより高い安全な場所に避難する

海岸や川の近くで強い揺れや小さく長い揺れを感じた場合は、直ちに海辺から離れ、高台などの安全な場所へ避難しましょう。津波は驚くほどの速さで押し寄せ、見てから逃げるのでは間に合いません。

沿岸の地形によっては、予想より局所的に高くなることがあります。「より遠くへ」ではなく、「より高い場所へ」と意識することが重要です。

避難する際は、車を使うと渋滞に巻き込まれる危険性があるため、原則として徒歩で避難しましょう。

行動2. 津波警報が解除されるまで警戒する

津波警報や注意報が解除されるまでは、絶対に安全な場所から離れないでください。津波は一度だけでなく、繰り返し何度も押し寄せることがあります。

また、第一波よりも後から来る波のほうが高くなることも少なくありません。危険が去ったように見えても、海水浴や磯釣りはもちろん、海岸や川の様子を見に行くことは絶対にやめましょう。

行動3. 正確な情報を入手する

避難している最中や避難先では、テレビ、ラジオ、スマートフォンのアプリ、防災行政無線などから正確な情報を入手しましょう。

災害時には、不確かな情報やデマが広がりやすくなります。パニックにならず、国や自治体が発表する信頼できる情報源から最新の状況を確認し、落ち着いて行動することが大切です。

日頃からできる津波・地震への備え5選

津波や地震の被害を最小限に抑えるためには、日頃からの備えが何よりも重要です。今日からでも始められる5つの対策は、以下の通りです。

これらの備えを事前におこなうことで、いざというときに落ち着いて行動できます。ここからは、それぞれの備えについて解説します。

備え1. 危険な場所を確認する

地域で津波や洪水、土砂災害などの危険が伴う場所をハザードマップで確認しましょう。ハザードマップは、市町村の役場やウェブサイトで入手できます。

自宅だけでなく、学校や職場、よく出かける場所など、自分の生活圏内の危険箇所を把握しておくことが重要です。

備え2. 避難場所を確認する

危険な場所とあわせて、安全に避難できる場所の確認が必要です。ハザードマップには、津波避難場所や津波避難ビルなどが示されています。

自宅や職場から最も近い避難場所はどこか、そこまでの安全な避難経路を実際に歩いて確認しておくと迷わず行動できます。

備え3. 地域の防災訓練に参加する

多くの自治体では、地震や津波を想定した防災訓練を実施しています。訓練を通じて、避難場所までの所要時間や危険な箇所を体感的に理解できます。

備え4. 家族で連絡方法を決めておく

災害は、家族が一緒にいるときに起こるとは限りません。それぞれが別の場所で被災した場合に備えて、日頃から安否確認の方法や集合場所を話し合っておきましょう。

災害時には電話回線が混雑し、つながりにくくなることが予想されます。災害用伝言ダイヤル(171)や、災害用伝言板(web171)などの使い方を家族で共有しておくことをおすすめします。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

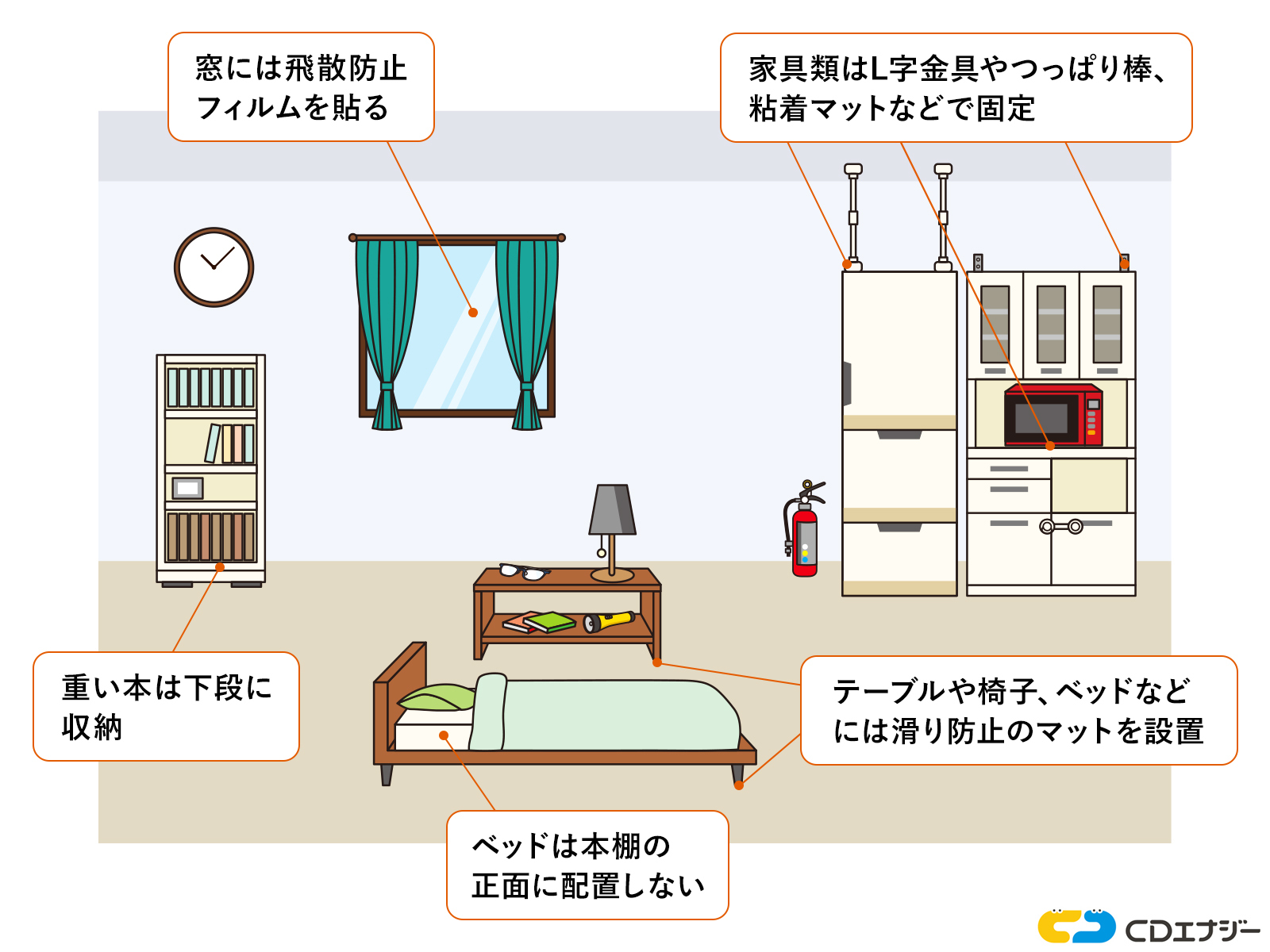

備え5. 家の中の安全対策をしておく

地震の揺れによる被害を最小限にとどめることも重要です。家具の転倒は、怪我の原因になるだけでなく、避難経路を塞ぐ可能性があります。

家具を固定することは、最も基本的な安全対策の一つです。L字金具や突っ張り棒などを活用して、大きな家具が倒れないようにしましょう。また、窓ガラスに飛散防止フィルムを貼っておくと、ガラスが割れた際の怪我を防ぐのに役立ちます。

【今すぐできる】津波避難・日頃の備えチェックリスト

いざというときに備えて、避難方法を知り、日頃から備えておくことが大切です。なお、非常用持ち出し袋には、飲料水や食料品、懐中電灯などの防災グッズを入れておきます。

詳しい持ち物については、以下の記事で解説しています。あわせて確認しておきましょう。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

関東大震災の津波の教訓を今後の防災に活かそう

関東大震災では、最大12mの津波が沿岸部を襲い、多くの犠牲者が出ました。しかし、それ以上に甚大な被害をもたらしたのは、数万人の命を奪った大規模火災です。かまどや七輪が火元となった100年前とは異なり、現代では通電火災という新たな火災リスクが存在します。

万が一津波が発生した際は、海辺から離れてより高い安全な場所に避難するのが基本です。津波警報が解除されるまで警戒し、正確な情報を入手するよう心がけましょう。

過去の災害から学び、津波と地震火災への備えを万全にすることが、未来の災害から命と暮らしを守ります。この記事で紹介した備えを参考に、できることから防災対策を始めてみましょう。