政府の見解では、首都直下地震は今後30年以内に70%の確率で発生すると予測されています。建物の倒壊や火災、ライフラインの寸断などの被害が想定されており、生活に壊滅的な影響をもたらすとのことです。

すぐに始められる地震の対策としては、家具類の固定や避難経路の確認、家族との連絡手段の共有などがあります。余裕のあるタイミングで緊急持ち出し品の用意やガソリンを満タンにしておくなどのライフライン対策もしておきましょう。

この記事では、首都直下地震の発生確率や被害想定について解説します。そして津波の影響や、今日から始められる実践的な対策まで、わかりやすく解説します。この記事を読み終える頃には、具体的に必要な備えを始められるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

- 首都直下地震はいつ起こる?発生確率は今後30年以内に70%

- そもそも首都直下地震とは

- 首都直下地震の発生は予知できない

- 【種類別】首都直下地震の被害想定

- 地震の揺れによる被害

- 火災による被害

- インフラ・ライフラインの被害

- 津波の被害

- 首都直下地震と南海トラフ巨大地震の違い

- 発生時期・確率

- 被害規模

- 今すぐ始める首都直下地震の対策

- 対策1. 家具類の固定・配置の見直しをする

- 対策2. 緊急持ち出し品・備蓄品を準備する

- 対策3. 避難経路・連絡手段を確認する

- 対策4. 安否確認方法を家族で共有する

- 対策5. ライフライン対策をしておく

- 対策6. 自宅の耐震診断を実施する

- 【シーン別】地震が起きたときに取るべき行動マニュアル

- 首都直下地震に関するよくある質問

- 首都直下地震と南海トラフ巨大地震はどちらが危険?

- 首都直下地震で日本は壊滅・終了する?

- 首都直下地震で助かるには?

- 今すぐ首都直下地震に備えて対策しよう

首都直下地震はいつ起こる?発生確率は今後30年以内に70%

政府の調査によると、首都直下地震は今後30年以内に70%の確率で発生すると予測されています。この数字は、いつ大地震に遭遇してもおかしくない状況にあることを意味しており、防災対策が急務であることを示しています。

まずは、首都直下地震がどういったものかみていきましょう。

そもそも首都直下地震とは

首都直下地震とは、特定の単一の地震を指すわけではありません。東京都やその周辺の南関東地域(茨城県、千葉県、埼玉県、神奈川県、山梨県)のいずれかを震源として発生する、マグニチュード7クラスの大規模な地震の総称です。

この地震の最大の特徴は、震源が浅いことです。生活基盤のすぐ下で地震が起こるため、地表での揺れがきわめて強くなります。建物の倒壊やライフラインの寸断など、甚大な被害をもたらす危険性が高いとされています。

首都直下地震の発生は予知できない

「首都直下地震の前兆ではないか」「専門家がXデーを予言している」などの情報を目にすることがあるかもしれません。しかし、現在の科学技術では、地震の発生日時や場所を正確に予知できないことを気象庁も公式に発表しています。

地震雲や動物の異常行動といった現象と地震発生との科学的な関連性は認められていません。不確かな予言やデマ情報に惑わされず、公的機関が発表する信頼性の高い情報に基づいて、地震に備えましょう。

【種類別】首都直下地震の被害想定

首都直下地震が発生した場合、わたしたちの生活にはどのような影響が及ぶのでしょうか。ここでは、政府が公表している被害想定を基に、具体的な被害の種類と規模を解説します。

地震の揺れによる被害

| 地震の揺れによる被害 | 最大値 |

|---|---|

| 全壊家屋 | 約17万5,000棟 |

| 建物倒壊による死者 | 約1万1,000人 |

| 建物被害に伴う要救助者 | 約7万2,000人 |

想定される最大の被害は、全壊する家屋が約17万5,000棟、建物の倒壊などによる死者は最大で約1万1,000人です。また、倒壊した建物のがれきの下敷きになるなどして、救助を必要とする人の数は最大で約7万2,000人と想定されています。

火災による被害

| 火災による被害 | 最大値 |

|---|---|

| 焼失家屋 | 約41万2,000棟 |

| 死者 | 約1万6,000人 |

地震の揺れと同時に、あるいはその後に発生する火災も大きな脅威です。特に、木造住宅が密集する地域では、火災が広範囲に燃え広がる延焼のリスクが高く、被害の拡大が懸念されます。

最悪のケースでは、火災による焼失家屋は約41万2,000棟、死者数は最大で約1万6,000人と想定されています。

インフラ・ライフラインの被害

| ライフライン | 被害想定 |

|---|---|

| 電力 | 発災直後、首都圏の約5割が停電 復旧には1週間以上かかる可能性あり |

| 通信 | 固定電話・携帯電話ともに9割の通話規制が1日以上継続メールも遅延の可能性あり |

| 上下水道 | 東京都区部では約5割が断水 約1割で下水道が使用不能に |

| 鉄道 | 全面開通までに時間を要する可能性あり 地下鉄は1週間、在来線・私鉄は1カ月程度 |

| 道路 | がれきや放置車両で深刻な交通麻痺が発生 主要道路の啓開に少なくとも1~2日を要する |

| 燃料 | 交通渋滞やタンクローリーの不足などにより、ガソリンや軽油などの供給が困難になる |

上記のように、電気、ガス、水道、通信、交通などの社会基盤が長期間にわたって麻痺する事態が想定されます。

津波の被害

首都直下地震の主な震源域は、内陸部や東京湾内が想定されています。仮に東京都区部を震源とする地震が発生したとしても、東京湾内に入ってくる津波の高さは最大でも1m程度の予測です。

首都直下地震は震源が比較的浅いことから、東日本大震災のような巨大津波が発生する可能性は低いとされています。ただし、海抜の低い沿岸部では、わずかな津波や液状化現象による浸水のリスクは存在するため、油断はできません。

首都直下地震と南海トラフ巨大地震の違い

首都直下地震と並んで警戒されているのが南海トラフ巨大地震です。どちらも甚大な被害が想定される巨大地震ですが、その性質には違いがあります。ここでは、両者の違いを比較します。

発生時期・確率

| 地震 | 発生時期・確率 |

|---|---|

| 首都直下地震 | 今後30年以内に70%程度 |

| 南海トラフ巨大地震 | 今後30年以内に80%程度 |

首都直下地震の発生確率は、今後30年以内に70%程度とされています。一方、南海トラフ巨大地震の発生確率は、今後30年以内に80%と、さらに高い数値で予測されています。

どちらの地震もいつ発生してもおかしくない、非常に切迫した状況です。

被害規模

| 比較項目 | 首都直下地震 | 南海トラフ巨大地震 |

|---|---|---|

| 震源域 | 東京近郊 | 駿河湾から日向灘沖にかけてのプレート境界 |

| 想定死者数 | 約1万1,000人 | 約29万8,000人 |

| 全壊・焼失 | 全壊(焼失を除く):約17万5,000棟 焼失:約41万2,000棟 | 約249万棟 |

| 津波 | 最大1m程度 | 最大30m程度 |

出典:内閣府防災情報のページ|南海トラフ巨大地震 最大クラス地震における被害想定

出典:内閣府防災情報のページ|南海トラフの巨大地震による最大クラスの津波高

首都直下地震は日本の首都機能を直撃する都市型の災害です。一方で、南海トラフ巨大地震は巨大津波を伴い、より広範囲かつ大規模な被害をもたらす災害です。

想定被害は南海トラフ巨大地震のほうが大きいものの、どちらの地震にもそれぞれの特性を理解した上での備えが求められます。

今すぐ始める首都直下地震の対策

首都直下地震への備えは、今すぐ始めることが重要です。具体的には、以下のような対策が必要です。

災害を経験した方々へのアンケートでは、「食料・水の備蓄をしておけばよかった」「家具を固定しておけばよかった」といった後悔の声が数多く聞かれます。そのような後悔をしないためにも、今日からできる対策を始めましょう。

対策1. 家具類の固定・配置の見直しをする

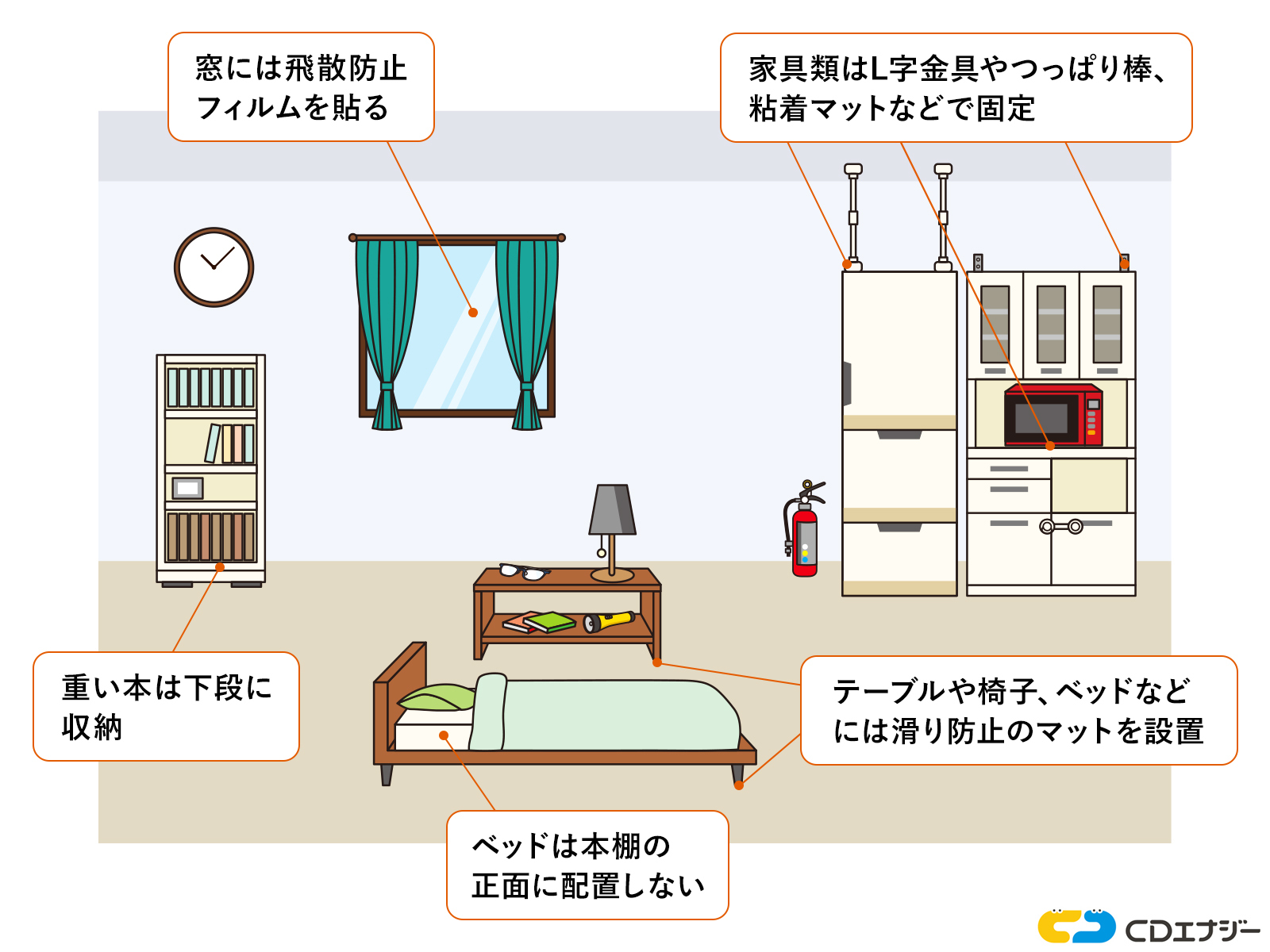

最初に、家の中の安全を確保しましょう。地震による負傷の原因の多くは、家具の転倒や落下によるものです。本棚や食器棚、冷蔵庫などの背の高い家具や家電は、L字金具や突っ張り棒、粘着マットなどを使って壁や天井に固定しましょう。

また、家具の配置も見直しましょう。寝室や子ども部屋では、就寝中に家具が倒れてこない位置にベッドを配置することが大切です。転倒した家具がドアを塞いで避難経路を断つことのないよう、出入口付近にはなるべく大きな家具を置かないようにする工夫が必要です。

対策2. 緊急持ち出し品・備蓄品を準備する

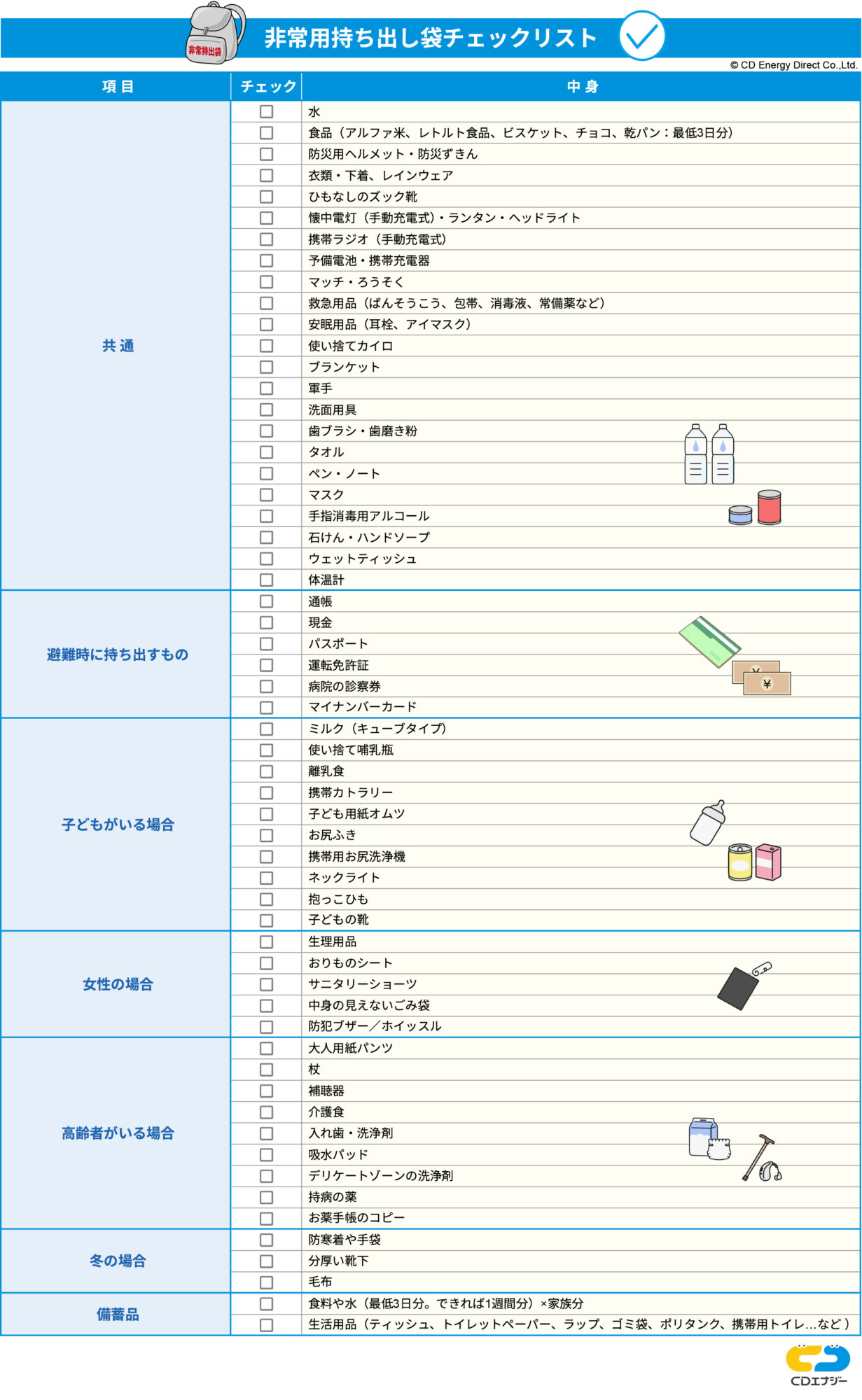

ライフラインが寸断された場合に備え、緊急持ち出し品と、自宅で避難生活を送るための備蓄品を準備する必要があります。

緊急持ち出し品とは、避難する際に最初に持ち出す最低限のアイテムです。リュックサックなどにまとめておき、すぐに持ち出せる場所に保管しましょう。

備蓄品は、ライフラインが復旧するまでの数日間から1週間程度を自宅で過ごすためのものです。

上記のチェックリストを参考に、家族構成に合わせて必要なものを準備しましょう。

対策3. 避難経路・連絡手段を確認する

自治体が発行しているハザードマップを確認しましょう。ハザードマップには、地震による揺れの強さや建物の倒壊危険度、火災の延焼リスクなどが示されています。自宅や職場、学校周辺の危険な場所と、指定された避難場所を把握します。

自宅や職場から避難場所までの経路を実際に歩いてみることが重要です。その際、危険なブロック塀や自動販売機など倒れそうなものがないか、転倒物でふさがれそうな狭い道はないかを確認しましょう。さらに、日中だけでなく夜間にも歩いてみると、より安全なルートを選択できるようになります。

対策4. 安否確認方法を家族で共有する

災害発生時は、電話回線が混雑し、家族と連絡が取れなくなる可能性が非常に高くなります。離れ離れになった際にどうやってお互いの安否を確認するか、事前にルールを決めておきましょう。

具体的な方法として「災害用伝言ダイヤル(171)」や、各携帯電話会社が提供する「災害用伝言板」の利用が挙げられます。これらのサービスは、災害時に音声やテキストで安否情報を登録・確認できるものです。平常時に家族で使い方を試しておくと、いざというときにスムーズに利用できます。

また、遠方の親戚の家を連絡の中継点にしたり、SNSで連絡を取り合ったりなど、複数の連絡手段を決めておくと安心です。

【あわせて読みたい】災害時に電話がつながらない理由とは?安否確認の方法や準備すべきことも紹介

対策5. ライフライン対策をしておく

ライフラインの寸断にも備えておく必要があります。懐中電灯やランタンを各部屋に備え、すぐに使えるようにしておきましょう。電池式のものだけでなく、手回し充電式やソーラー式のものがあると安心です。

情報収集に役立つスマートフォンやラジオなどは、充電器が必要です。大容量のモバイルバッテリーやポータブル電源を準備しておきましょう。

車のガソリンは常に半分以上を保つ、あるいは満タンにしておくことを心がけましょう。車は移動手段だけでなく、カーエアコンによる体温調節や充電など、プライベートな避難空間としても活用できます。

対策6. 自宅の耐震診断を実施する

今住んでいる建物がいつ建てられたかを確認し、必要であれば専門家による耐震診断を受けましょう。1981年5月31日以前の「旧耐震基準」で建てられた建物は、大きな揺れで倒壊するリスクが高いため注意が必要です。

診断によって建物の耐震性を正確に把握し、問題が見つかれば耐震補強工事を検討することが重要です。自治体によっては、耐震診断や補強工事に対する補助金制度を設けています。

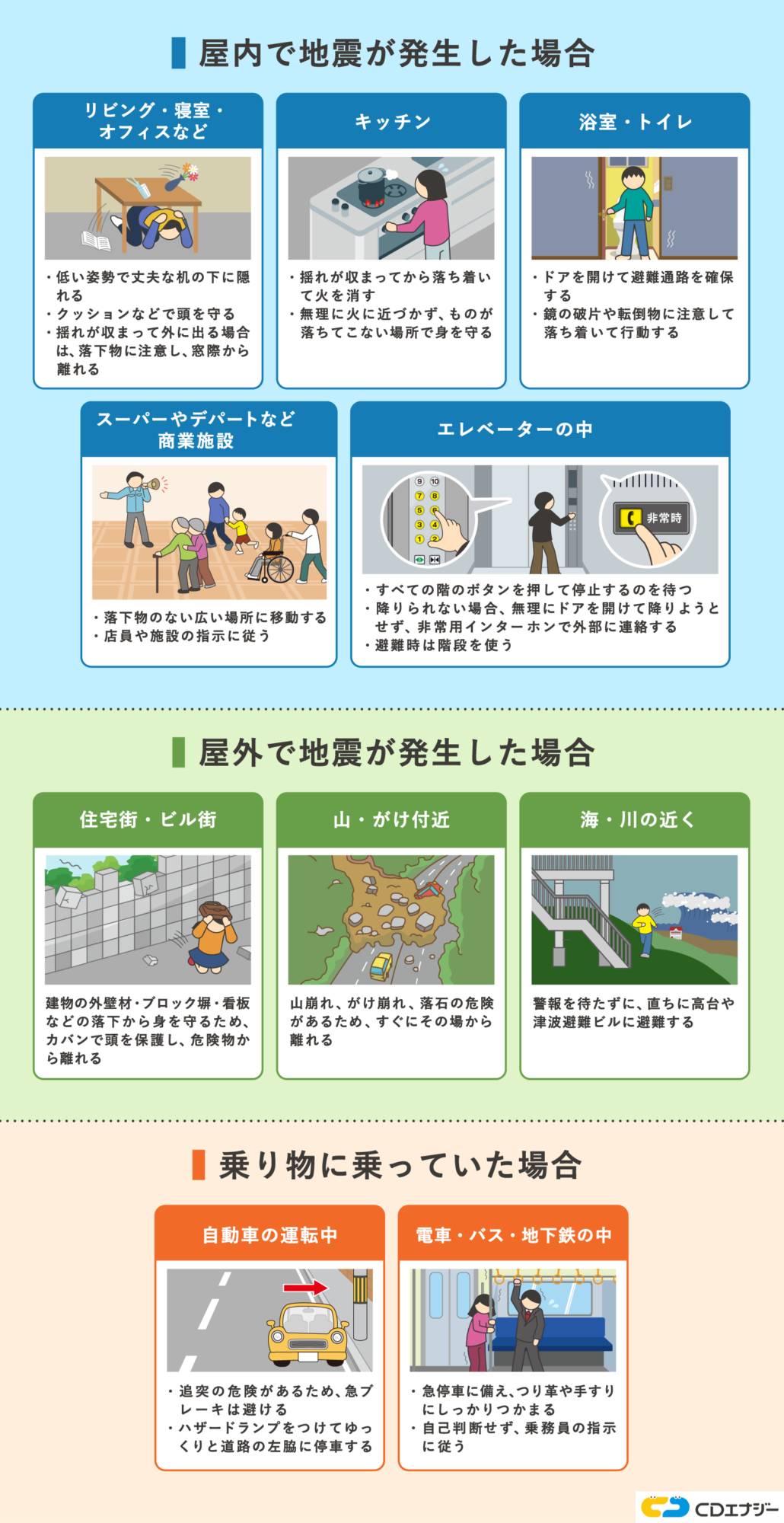

【シーン別】地震が起きたときに取るべき行動マニュアル

地震が起きたときに取るべき行動は、状況によって異なります。あらかじめ上記のマニュアルを確認しておきましょう。

首都直下地震に関するよくある質問

首都直下地震について「南海トラフ巨大地震と比べてどちらが危険なのか」などの具体的な疑問が浮かんでくるかもしれません。ここでは、多くの方が抱くような質問を取り上げ、お答えします。

首都直下地震と南海トラフ巨大地震はどちらが危険?

南海トラフ巨大地震は、津波による被害が広範囲に及び、想定される死者数も桁違いに多いため、被害の規模という点ではより危険度が高いと考えられます。

とはいえ、どちらが発生しても国家的な危機となることに変わりはなく、両方への備えが不可欠です。

首都直下地震で日本は壊滅・終了する?

首都直下地震が発生すれば、首都圏は甚大な物理的・経済的損失を受け、社会は一時的に大混乱に陥るでしょう。しかし、専門家の分析によれば、日本の経済システムが直ちに「壊滅」や「終了」といった事態に陥る可能性は低いとされています。

重要なのは、パニックにならず一人ひとりが日頃からの備えを実践することです。個人や家庭、地域社会の防災力が高まることで被害を最小限に抑え、迅速な復旧・復興につなげられます。

首都直下地震で助かるには?

首都直下地震で助かるためには、事前の対策を着実におこなうことが大切です。この記事で解説してきた家具の固定や食料や水の備蓄、避難経路の確認などの対策を実行しましょう。

今すぐ首都直下地震に備えて対策しよう

首都直下地震は、今後30年以内に70%の確率で発生することが予測されています。想定されている津波の高さは低いものの、油断は禁物です。

被害を最小限に抑えるには、この記事で紹介した備えを実行することが大切です。家具の固定や備蓄品の準備、ハザードマップの確認など、今すぐ始められることはたくさんあります。

この機会に、室内の安全や備蓄品を見直し、首都直下地震に備えて対策しましょう。