想定外を想定内にするハザードマップ

ハザードマップ…日頃から見ていますか?いつでも・どこにでも大きな被害をもたらす「大地震の揺れ」は恐ろしい災害ですが、発生する場所や規模があらかじめ分かっている災害も数多く存在します。津波・高潮・洪水・内水氾濫・土砂災害などの災害は、ハザードマップを見ることで被害の想定をすることができるのです。

ハザードマップを見て住む場所や高さを選べば、こうした災害を無視することができるようになります。被害が生じる所に住んでいる場合も、被害が想定される際の行動を事前に定めることができます。ハザードマップを活用することで、多くの災害については被害を無くしたり減らしたりすることができます。

この素晴らしい地図は、誰でも無料で今すぐに閲覧することができます。自宅や学校・職場の防災を考える際に、あるいは旅行や仕事で初めての土地に訪問する際に、ハザードマップを活用することで被災リスクを軽減することができます。今回のコラムでは、このハザードマップ活用のポイントを詳しく解説いたします。

ハザードマップ活用のポイント

ハザードマップを正しく使うことで、想定外の災害を想定内にすることができる!

ハザードマップの種類と特徴

ハザードマップは災害の種類だけ作成されます。海があれば津波や高潮の、川があれば洪水の、山やガケがあれば土砂災害、火山があれば噴火のハザードマップが作成されます。自宅の周りに複数のハザードマップが作成されている場合、それらの災害が生じる地域であるということになりますので、避難計画などを立てる必要があります。

ハザードマップの種類について

| 津波ハザードマップ | 大地震などの影響で、津波が発生した際に浸水が想定される、区域と水深が表示されます。 |

| 高潮ハザードマップ | 台風などの影響で、海水が防潮堤や護岸を超える高潮が発生した場合に浸水が想定される、区域と水深が表示されます。 |

| 洪水ハザードマップ | 大雨や台風などの影響で、河川が氾濫した際に浸水が想定される、区域と水深が表示されます。 |

| 内水氾濫ハザードマップ | 大雨や台風などの影響で、街中の排水が間に合わず、下水や排水路から浸水が生じた場合の、区域と水深が表示されます。 |

| ため池氾濫ハザードマップ | 大雨や大地震などの影響で、ため池決壊が生じた場合に浸水が想定される、区域や水の到達時間が表示されます。 |

| 土砂災害ハザードマップ | 大雨や大地震などの影響で、がけ崩れ・地すべり・土石流の想定される区域が、「土砂災害警戒区域」「土砂災害特別警戒区域」という2つの色分けで表示されます。 |

| 噴火ハザードマップ | 火山の噴火による影響で生じる、噴石・火砕流・土石流・溶岩流・火山灰の降灰などの影響が表示されます。 |

ハザードマップの入手と閲覧について

ハザードマップの閲覧方法は大きく分けると2つあります。1つは自治体(市区町村)が作成し、紙で配付したりWEBサイトで閲覧できるようにしたりしている、「地域のハザードマップ」です。ハザード情報に加えて、避難場所や避難所、各種の防災施設の情報が細かく記載されていますので、まずは自分の街のハザードマップを見ることが基本です。

もうひとつは、各種のWEBサイトや防災アプリなどを通じて提供されている、「広域のハザードマップ」です。地域のハザードマップは「その街の範囲」しか掲載されませんが、広域のハザードマップは複数のエリア、または全国の情報をシームレスに閲覧することができます。旅行や出張先で閲覧するのにも適しています。

地域のハザードマップを見るには

自治体によっては、紙のハザードマップや防災ガイドブックを配付している地域もあります。これがない場合は、役場の窓口で入手できる他、インターネットで「○○市 ハザードマップ」などと検索をすれば、役場のホームページからダウンロードすることもできます。地域の防災アプリを通じてハザードマップを提供している自治体もあります。

広域のハザードマップを見るには

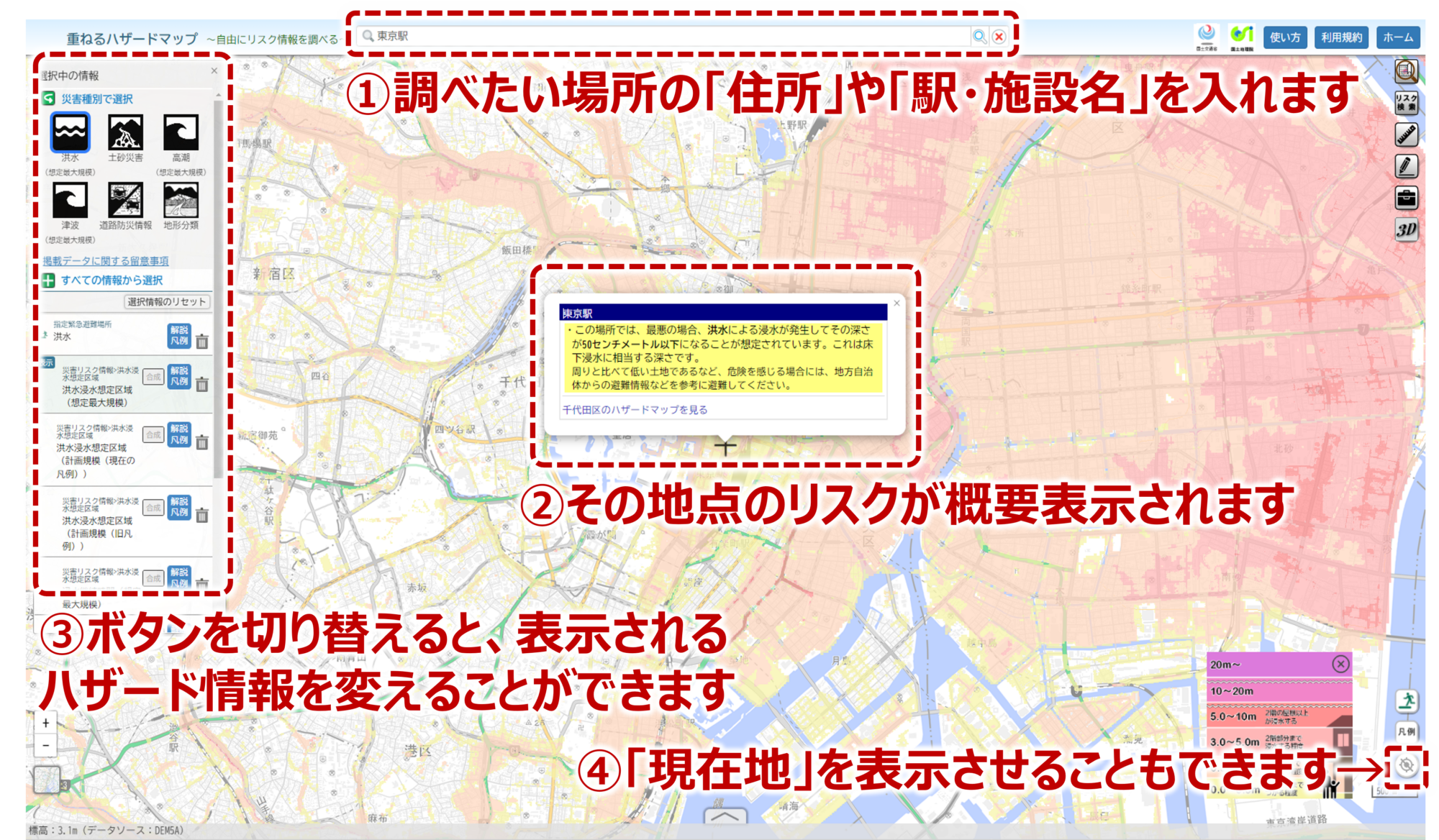

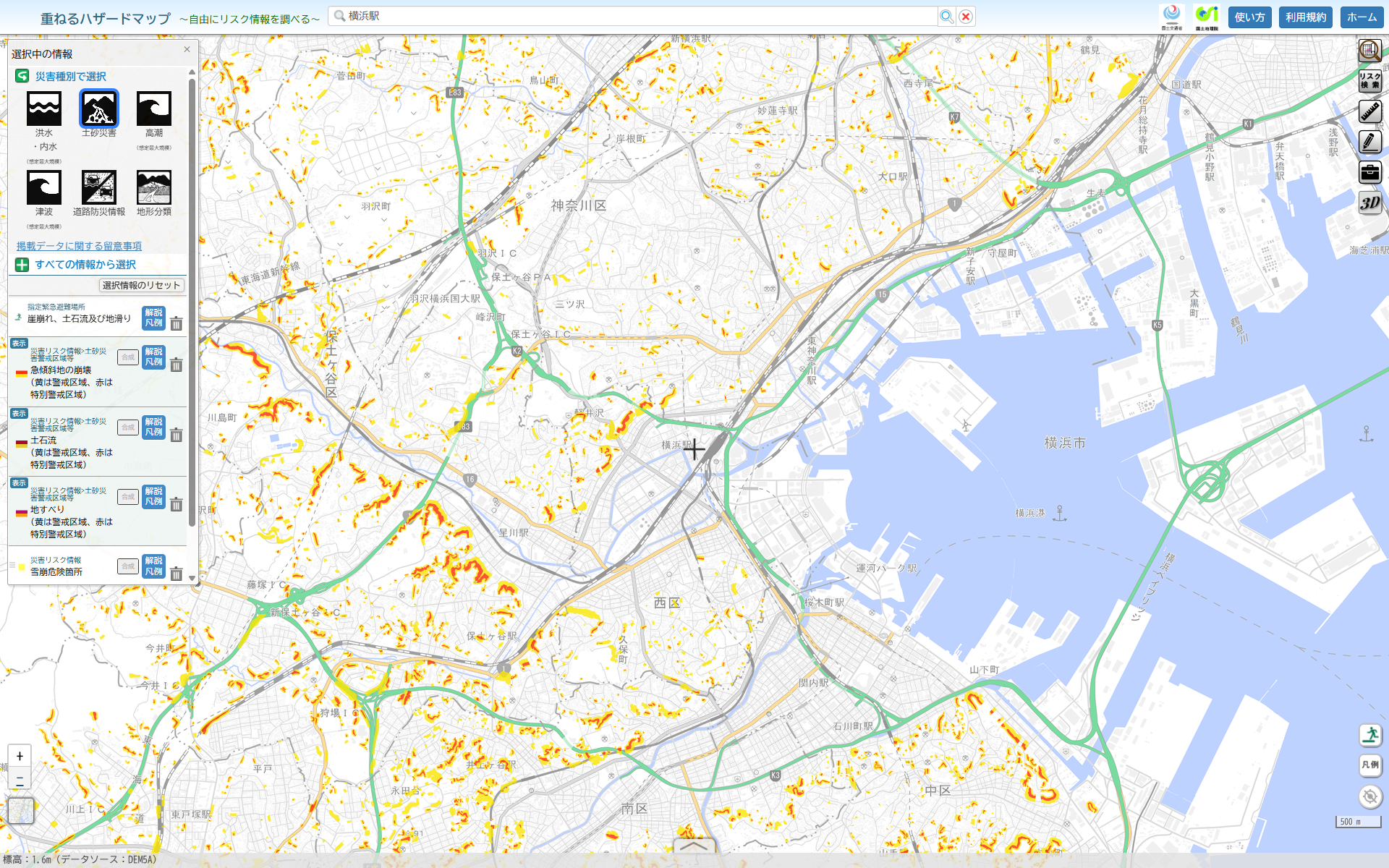

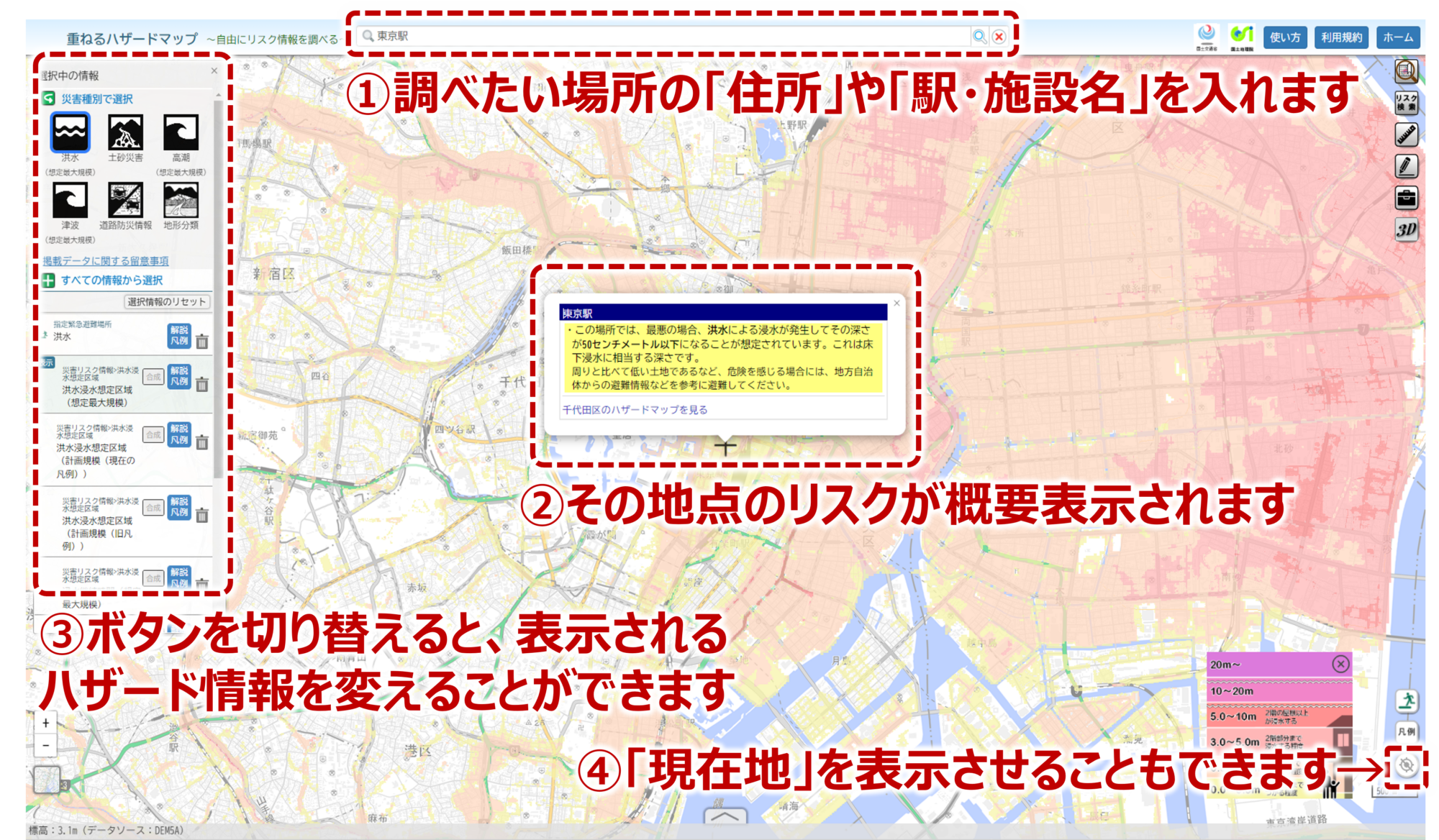

広域のハザードマップの代表は、国土交通省が提供する「重ねるハザードマップ(https://disaportal.gsi.go.jp/maps/)」というWEBサービスです。インターネットで「重ねるハザードマップ」と検索をすれば、登録不要・無料ですぐに閲覧することができます。

WEBであるため、地図の拡大・縮小・移動が自由で、全国のハザード情報をシームレスにチェックすることができます。自宅と会社・学校が別の自治体にある場合も、まとめて地図を確認することができます。また、旅行や出張などで出かけた際にも、現在地周辺のリスクをチェックすることができるなど大変便利です。

図:重ねるハザードマップ(国土交通省)の簡単な使い方(パソコン版)

図:重ねるハザードマップ(国土交通省)の簡単な使い方(パソコン版)

ハザードマップ活用のポイント

まずはスマホで「重ねるハザードマップ」と検索し、周辺の状況をチェック!

ハザードマップ活用の手順とポイント

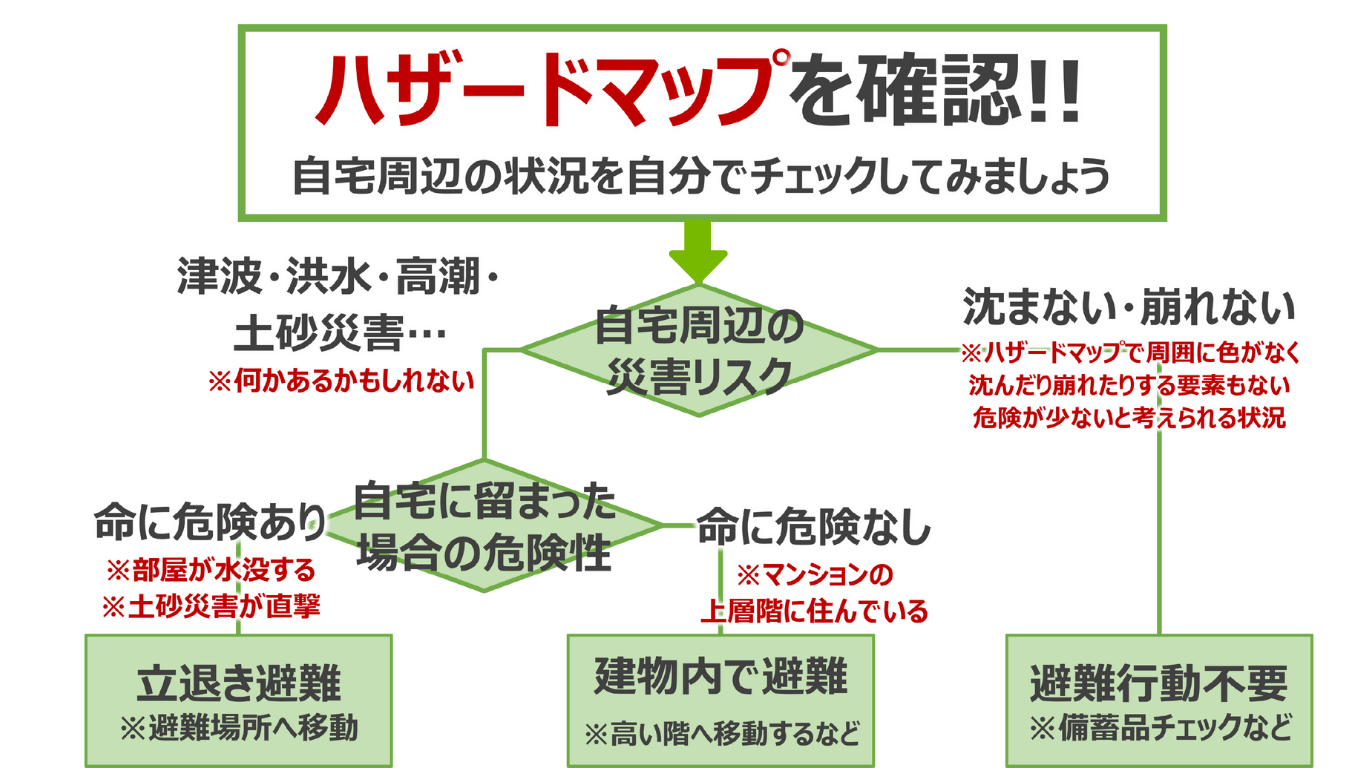

ハザードマップの役割は「避難の方針」を定めることにあります。避難指示が出された際や、災害が迫っている際に避難する必要があるのかどうか、逃げるとしてどのように避難するのか、こうした方針と具体的な行動内容をハザードマップから読み取ることができるのです。具体的なチェックポイントを解説します。

ハザードマップ確認のフローチャート

ハザードマップを見ると、自宅周辺に「色」がついているかどうかで一喜一憂することが多くあります。特に、自宅周辺に何かしらの災害の色がついていた場合は、絶望的な気持ちになるかもしれません。しかし重要なことは、ハザードマップに示されている影響が生じた際に「命にかかわるかどうか」を知ることです。

例えば洪水ハザードマップを見た際に、自宅に色がついている場合は「浸水」の可能性があります。もうだめだ…と泣きたくなりますが、まだあわてるような時間ではありません。ここで見るべきは「浸水の深さ」と「自宅の高さ」です。

床上浸水の可能性がある場合、命に危険が生じるため避難をする必要があります。しかし浸水の深さが低いか、マンションなどに住んでおり「自分の部屋」までは水がこない想定の場合、命に危険は生じません。自宅に留まると命にかかわるかどうか、をイメージすることが重要です。具体的には次の様な分岐で考えます。

1.「自宅周辺の災害リスク」を確認

まずは建物周辺に「色」がついているかどうかを確認します。色がついていない場合、沈んだり崩れたりする要素が皆無であれば避難は不要であり、これは防災的にはたいへん良い状況であると言えます。

津波・浸水・土砂災害など全てのハザードマップをチェックしても色がついていない場合、さらに自宅周辺を目視で見ても、崩れそうなガケがなく、さらにハザードマップにまだ掲載されていなさそうな小規模河川や用水路が全くなければ、ひとまずは安全と言えます。

大地震の揺れ、台風による暴風、大雪による降雪は、場所を選ばずに影響が生じますが、津波・浸水・土砂災害などは生じる場所が決まっていますので、地域によってはほとんどの災害リスクを無視できる場所も存在します。ただし、停電・断水などが生じる恐れはあるため、防災備蓄品を用意して「在宅避難」の準備をすることは必要です。

2.「自宅に留まった場合の危険性」を確認

では、建物周辺に「色」がついていた場合はどうでしょうか。この場合は、実際に災害が発生した際、自宅に留まり続けると自分の生命に危険が生じるかどうか、をイメージすることが重要です。

例えば、洪水ハザードマップで「最大3メートル」の浸水が生じる地域に自宅がある場合、戸建てやマンションの1~2階に住んでいる場合は、床上浸水の恐れがありますので、逃げ遅れが生じると命にかかわる恐れがあります。この場合は、沈まない場所にある「避難場所」などへ立退き避難を行うことになります。

一方、最大3メートルの浸水が生じる地域であっても、マンションの3階以上に居住しているような場合は、逃げ遅れが生じても命に危険が生じる可能性は低くなります。この場合は避難をせずに自宅へ留まるという選択を取ることもできます。ただし、停電・断水する恐れはあるため、備蓄品などの準備が必要です。

ハザードマップは「危険を知る」地図

ちなみに、ハザードマップは「安全な場所」ではなく、「危険な場所」を把握する地図として活用することが重要です。色がついていれば間違いなく危険ですが、色が無かったとしても安全とは限りません、これは防災関係者の言い訳では無く本当にそうなのです。

ハザードマップの整備は毎年少しずつ行われているため、自宅周辺に色が無かった場合、「①事実、安全なため色がない」「②まだハザードマップが作られていないため色がない」の両ケースがあり得ます。最終的には自分の目で危険を探すことも重要です。

ハザードマップ活用のポイント

ハザードマップは一喜一憂する地図ではなく「避難の方針」を定めるための資料!

ハザードマップの種類別・重点チェックポイント

ここからは、国土交通省の重ねるハザードマップを使いながら、各マップの特徴や重点的に確認すべきポイントを解説いたします。さらに、前回のコラムでお伝えした防災の最優先事項「自分と家族の命を守る、死なない環境」を作るためにどう考えるべきか、という視点も付け加えますので、「命を守るハザードマップ閲覧」についてイメージしてください。

津波ハザードマップ

「津波ハザードマップ」は、津波による被害が想定される区域と、その程度(想定される浸水深)を示した地図資料です。重ねるハザードマップには浸水深のみが色で示されますが、自治体の津波ハザードマップには、津波の想定到達時間や、避難場所・避難経路などの情報が記載されているものもありますので、必ず両方のハザードマップを見てください。

津波を引き起こす現象としては、海で生じる大地震、火山の噴火、大規模な土砂災害、天文現象(隕石の落下)などがありますが、いずれも突発的に発生する可能性が高い現象であるため、発生してからの避難が間に合わない可能性が高い現象です。死なない環境としては、津波が想定されるエリアを「避ける」か、高い場所に暮らすことが最優先、難しい場合は「逃げる」準備を徹底してください。

図:重ねるハザードマップ「大阪駅周辺・津波」

図:重ねるハザードマップ「大阪駅周辺・津波」

浸水ハザードマップ

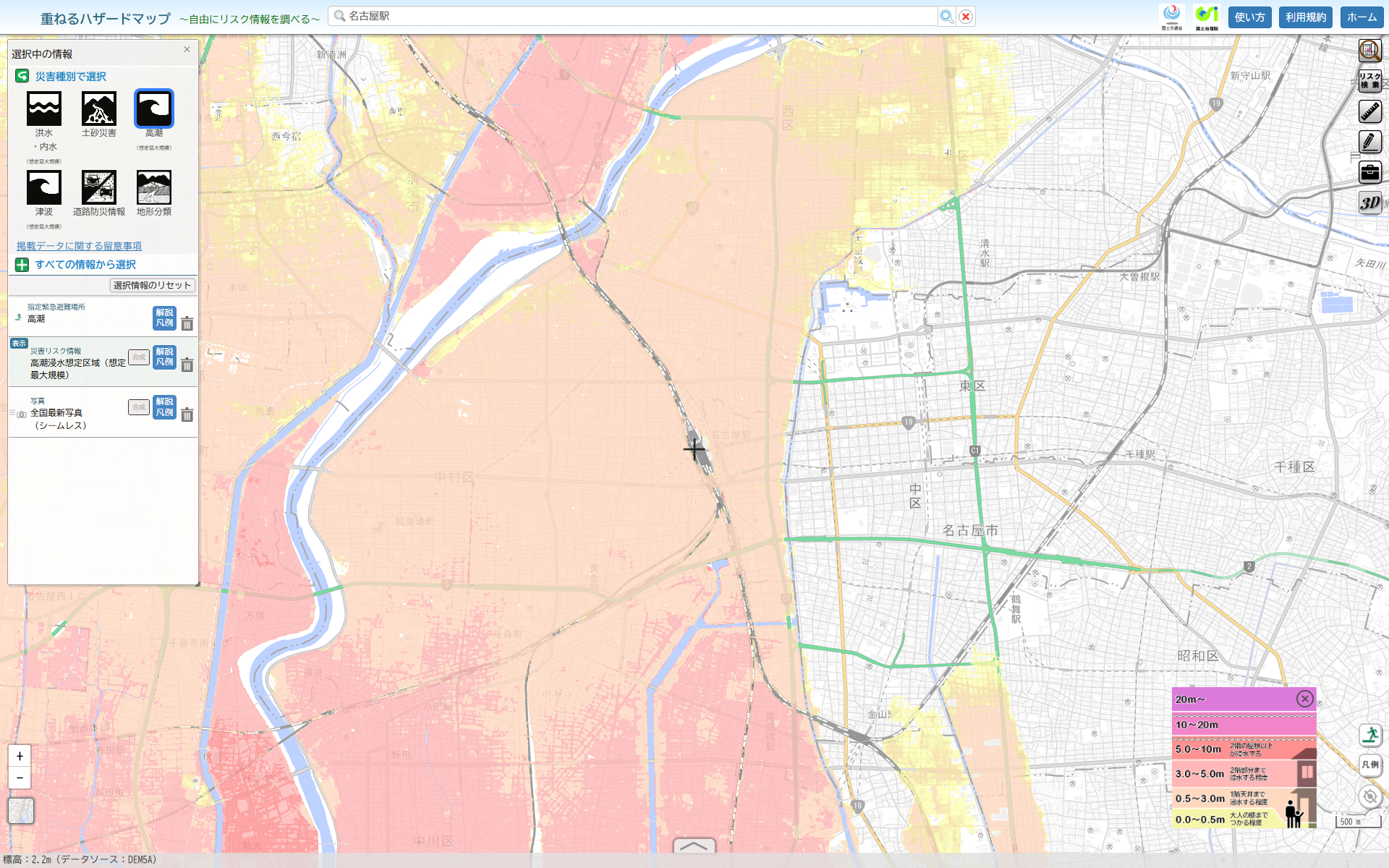

浸水ハザードマップは「高潮・洪水・内水氾濫」3つのハザードマップの総称です。台風や大雨で想定される浸水の影響度合いを、深さに応じて色分け表示した地図です。

「高潮」は海からくる浸水です。台風など強い低気圧により海面の水位が上昇し、さらに強風が吹くことで、防潮堤や河川の河口付近から水が浸入します。海水は無限に存在しますので、大きな被害をもたらす恐れがあります。

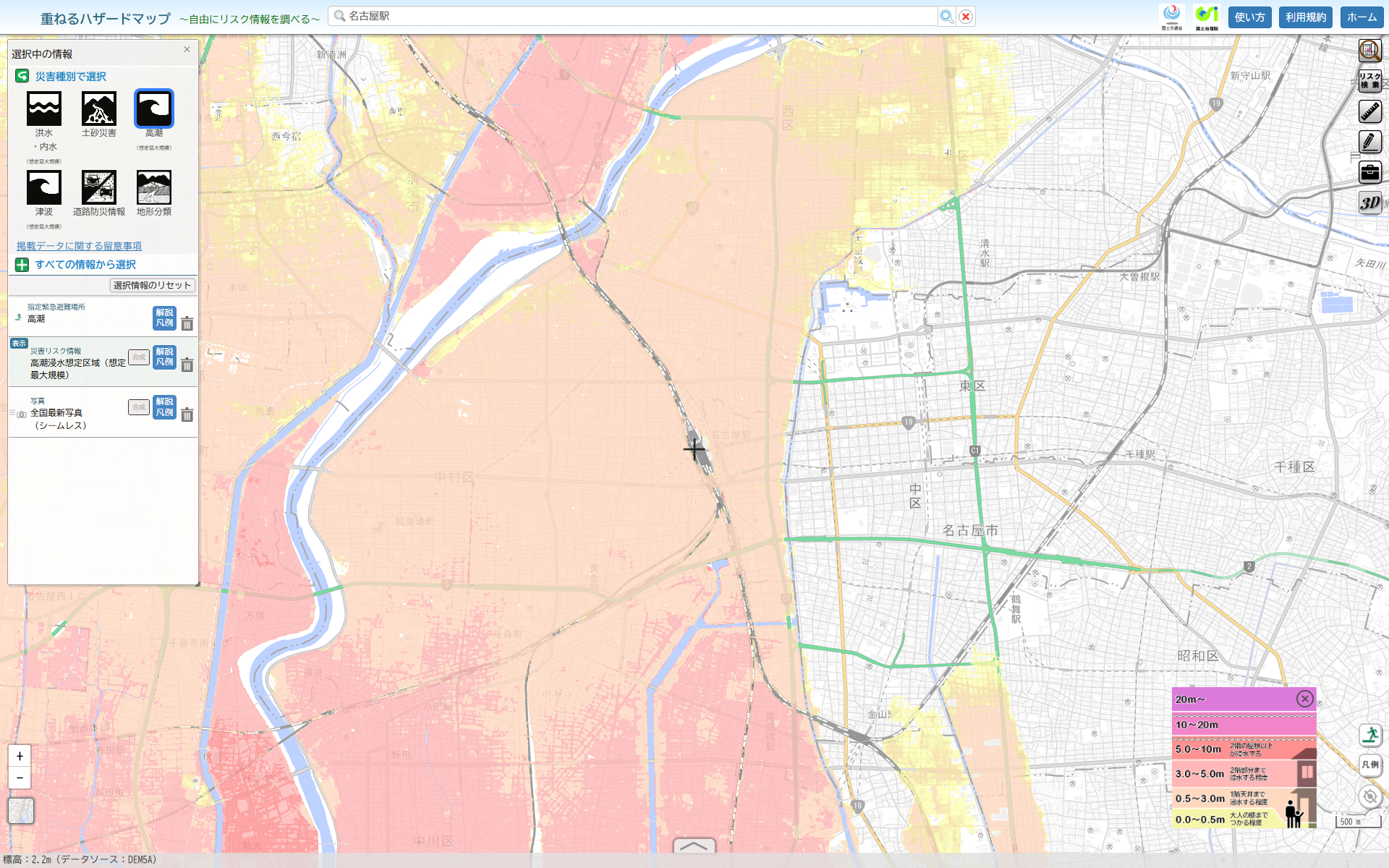

図:重ねるハザードマップ「名古屋駅周辺・高潮」

図:重ねるハザードマップ「名古屋駅周辺・高潮」

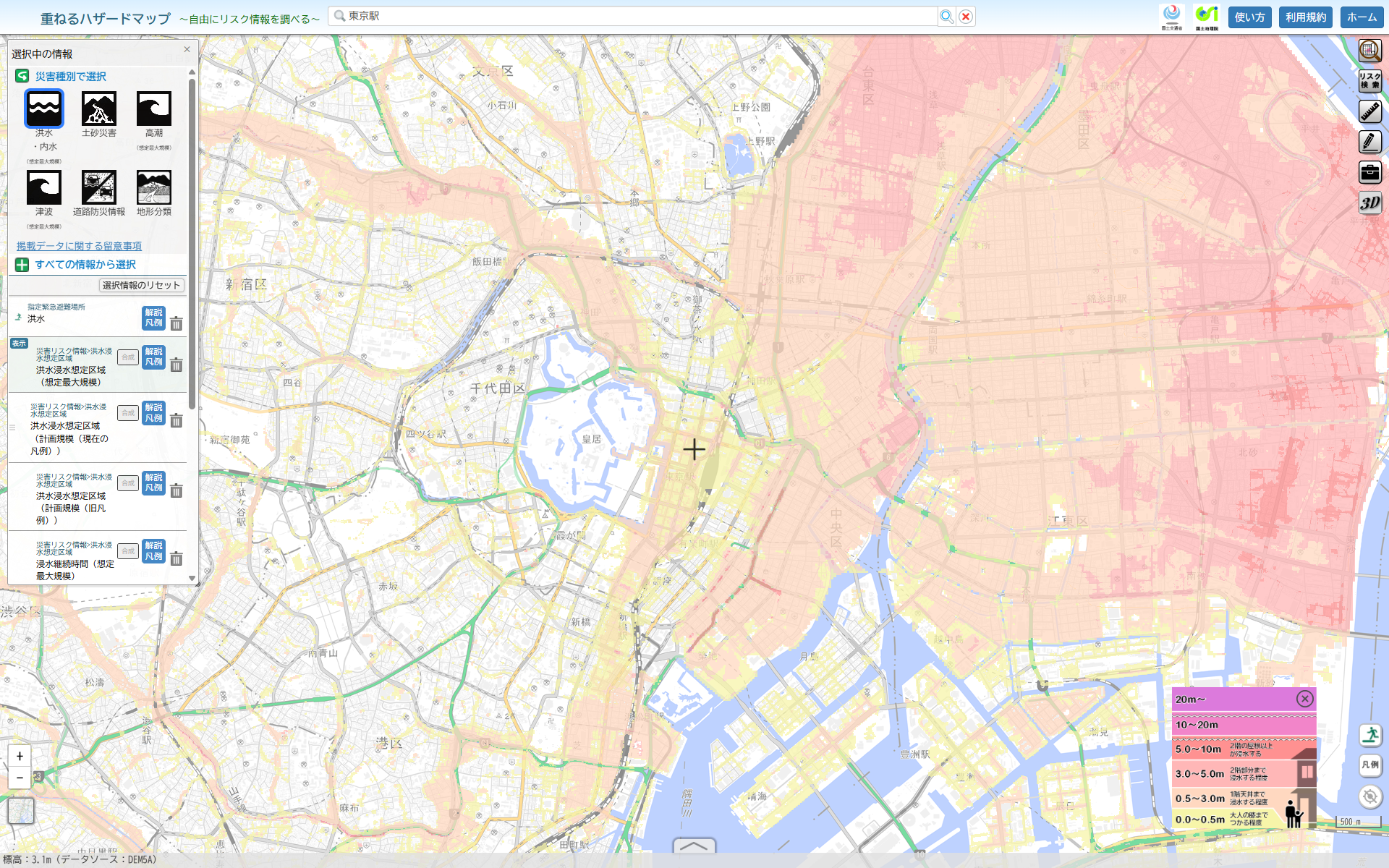

「洪水」は川から来る浸水で、外水氾濫とも呼ばれます。堤防が破壊される決壊、堤防を水が乗り越える越水などが生じることで、広い範囲に大きな被害をもたらします。

「内水氾濫」は都市の排水能力を超える大雨が降ることで、海や川のない場所でも生じることがある浸水被害です。周囲よりも土地が低くなっている場所で生じやすくなります。

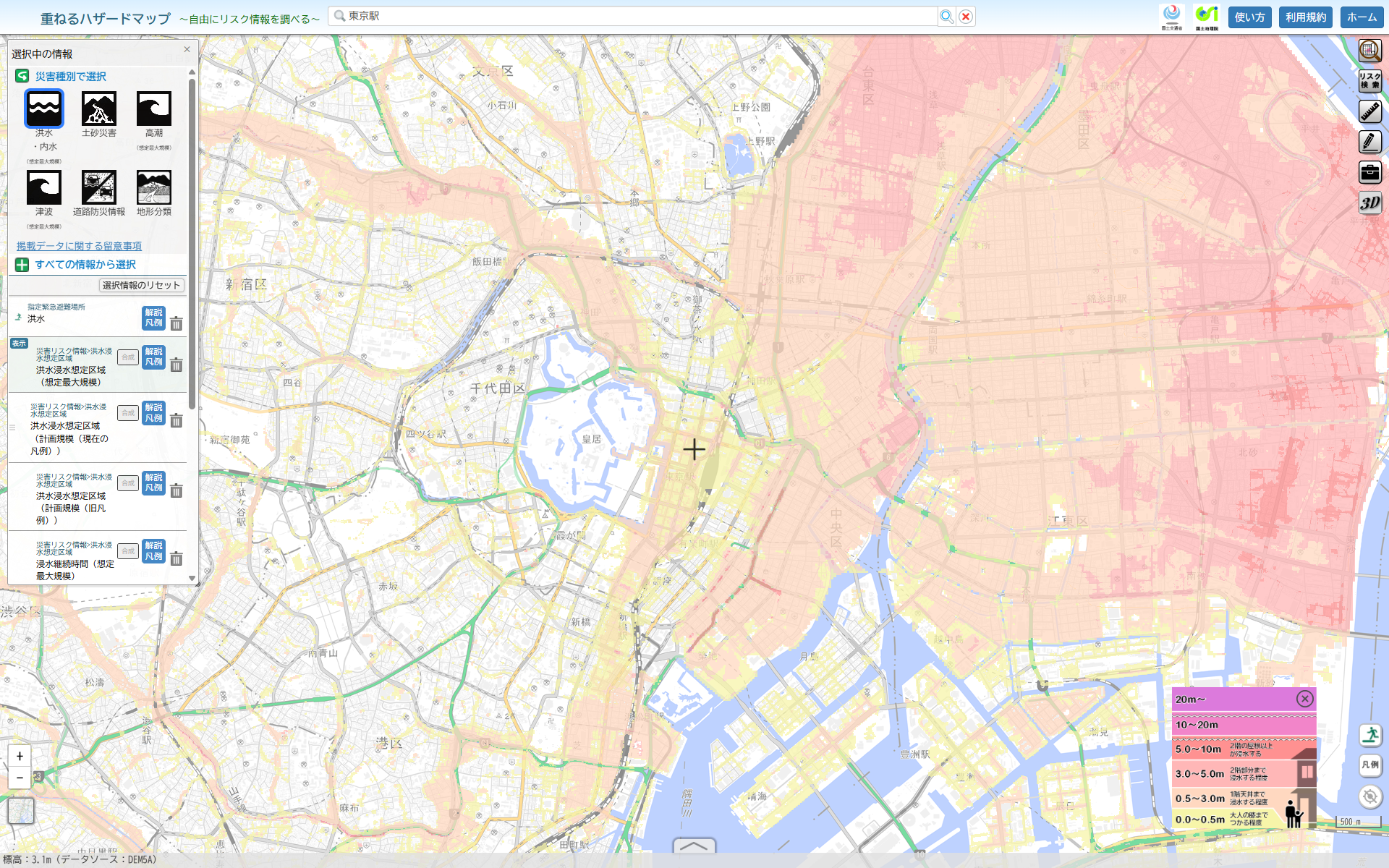

図:重ねるハザードマップ「東京駅周辺・洪水」

図:重ねるハザードマップ「東京駅周辺・洪水」

ため池ハザードマップ

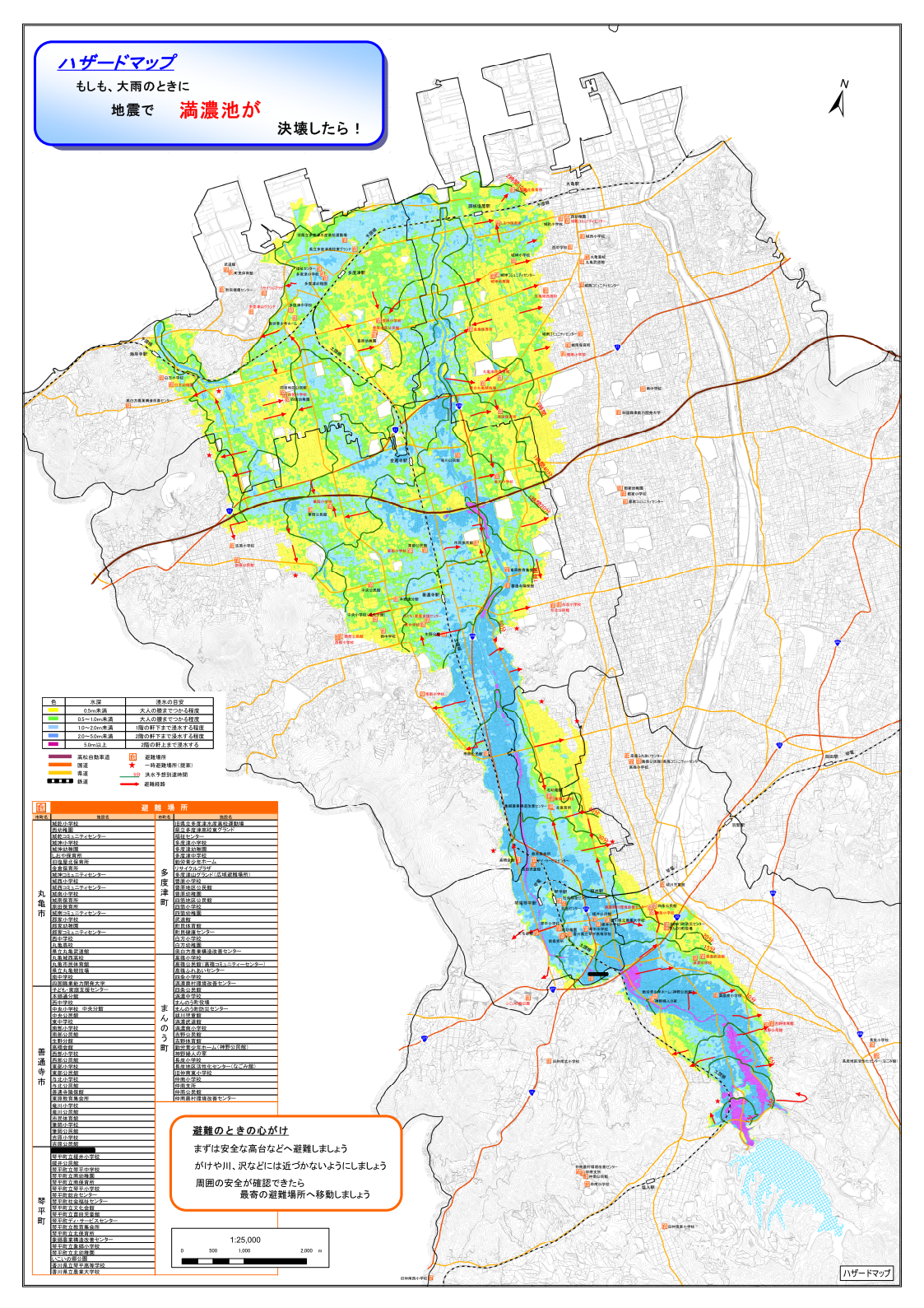

「ため池」ハザードマップは、農業用などに建造されているため池が、大地震や大雨の影響で決壊した際に想定される影響の程度を示した地図資料で、基本的には「地域のハザードマップ」として作成されます。

高潮・洪水・内水氾濫ハザードマップなどと異なり、自治体に対して法律(水防法)で作成が義務づけられているものではありませんが、ため池のある多くの自治体でため池ハザードマップが作成されています。

ため池ハザードマップに記載される情報は、自治体によって異なりますが、「想定される浸水深」の他、「水が到達する時間」や「避難場所・避難すべき方向」などが記載されており、事前の避難計画を立てる際の参考資料として活用できます。

なお、「重ねるハザードマップ」にも「洪水」ボタンのオプションに「ため池」の選択肢があり、これを押すことで一部の地域については情報を閲覧できます。しかし、表示される情報は限られるため、自治体が作成した紙の地図を閲覧することをおすすめします。

記載している地図は、香川県にある日本最大のかんがい用水ため池「満濃池」のハザードマップです。

土砂災害ハザードマップ

土砂災害ハザードマップは、大雨や大地震を原因とする「急傾斜地の崩壊(がけ崩れ)・土石流・地すべり」が想定される場所を示した、「土砂災害警戒区域(イエローゾーン)」と「土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)」が色塗りで記載されている地図です。

大地震による土砂災害は突発的に発生しますが、大雨による土砂災害も「前兆現象」を伴うことなく、突然発生することがあるため、発生してからの避難が間に合わない可能性があります。自然現象を「避ける」ためには、土砂災害警戒区域・特別警戒区域を避けて住む必要があります。

一方、土砂災害警戒区域・特別警戒区域に自宅がある場合は、大地震の揺れが収まりしだい、また大雨などによる避難指示が発令された段階で「逃げる」ことが重要になります。

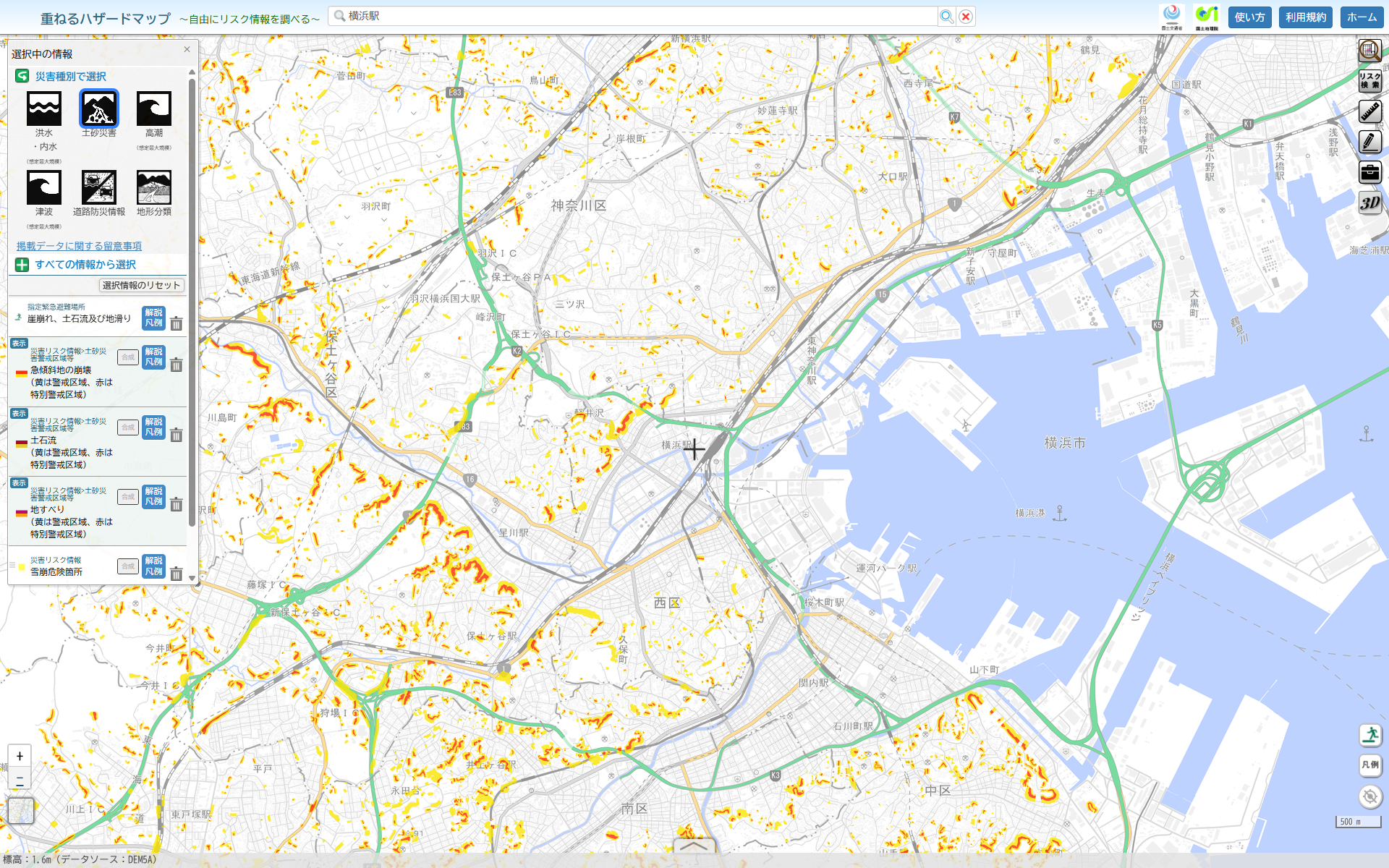

図:重ねるハザードマップ「横浜駅周辺・土砂災害」

図:重ねるハザードマップ「横浜駅周辺・土砂災害」

ハザードマップ活用のポイント

地域で生じる災害の数だけハザードマップがある!全てを確認することが重要。

終わりに

必ず不意打ちで生じる大地震や津波と異なり、台風や大雨は「いつ・どこに・どのくらい」の影響をもたらすかの警告が出され、ハザードマップを見ることで事前対策を行うこともできます。正しく避難を行えば人的な被害をゼロにすることができる水害、わが家の被害を無くすためにも、ぜひハザードマップの事前確認をしてください。