「個人でできる津波対策は?」

「日本ではどんな取り組みがおこなわれている?」

「津波への備えで大切なことを知りたい」

津波対策について、このような疑問がある方もいるのではないでしょうか。個人でできる津波対策はいくつかありますが、なかでも危険な場所をあらかじめ確認しておくことが大切です。

この記事では、個人でできる津波対策について解説します。ほかにも、日本がおこなっている取り組みや知っておきたい基礎知識について触れています。

この記事を読むことで具体的な津波対策を実行し、必要な知識を身につけられるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

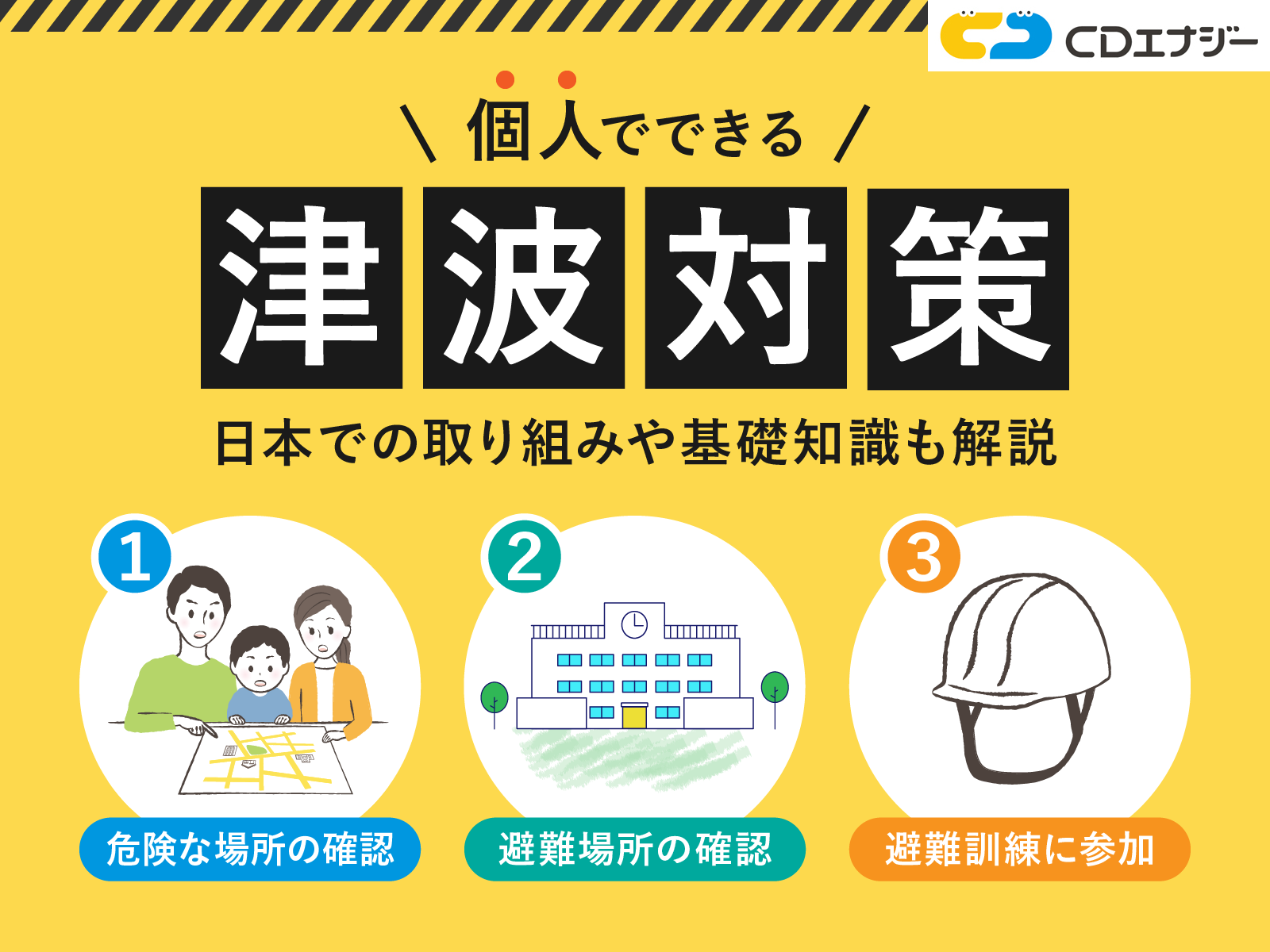

津波対策【個人の取り組み】

個人でおこなうべき津波対策は、以下のように3つあります。

ここからは、それぞれの対策について解説します。

1. 危険な場所を確認する

津波から身を守るためには、自宅や学校、職場周辺にある危険な場所を確認しましょう。身の回りの状況を把握することで、いざというときに迅速な避難が可能です。

特に海の近くは津波のリスクが高いため危険です。また、海から離れていても、川を伝って津波が押し寄せるケースもあります。

確認する際は、自治体やインターネットから手に入るハザードマップや地形図を活用しましょう。ハザードマップとは、地震や津波、洪水などの災害リスクを示した地図です。危険なエリアや避難場所が視覚的にわかるため、事前の備えや安全な避難に役立ちます。

地形図は地形の起伏や地表の特徴を示した地図です。山や谷、川などの地形情報が視覚化されており、災害リスクの把握に役立ちます。

2. 避難場所を確認する

津波から迅速に避難するためには、避難場所や避難ビルの位置を確認しておくことが重要です。あらかじめ把握することで、津波が発生した際に素早く避難場所へ逃げられます。

なお、災害時には想定していた避難場所が利用できない場合があります。そのため、避難場所は一カ所だけでなく、さらに高い場所や安全性の高い場所も候補に含めることが大切です。

避難経路も含めて家族や周りの人と共有し、複数の避難場所を確認しましょう。

3. 訓練に参加する

災害時に迅速かつ安全に避難するためには、訓練に参加することも役立ちます。避難経路を確認したら、実際に歩いて危険な箇所や効率的なルートを把握しましょう。

津波対策【日本の取り組み】

日本では津波対策として、さまざまな防災施設が整備されています。代表的なものは、以下の通りです。

| 防災施設 | 役割 |

|---|---|

| 海岸堤防 | 津波の侵入を防ぐ |

| 津波防波堤 | 津波の高さを低くし津波の波力を弱める |

| 水門・陸閘 | 河川への津波侵入を防ぐ |

| 津波・高潮防災ステーション | 迅速な情報伝達と海岸保全施設の遠隔操作をおこなう |

これらの構造物は津波の被害を縮小し、地域住民の安全を支えています。

津波対策のために知っておきたい基礎知識

津波が発生した際、冷静に迅速な判断をおこなうには、津波について知る必要があります。ここでは、津波対策のために知っておきたい基礎知識を解説します。

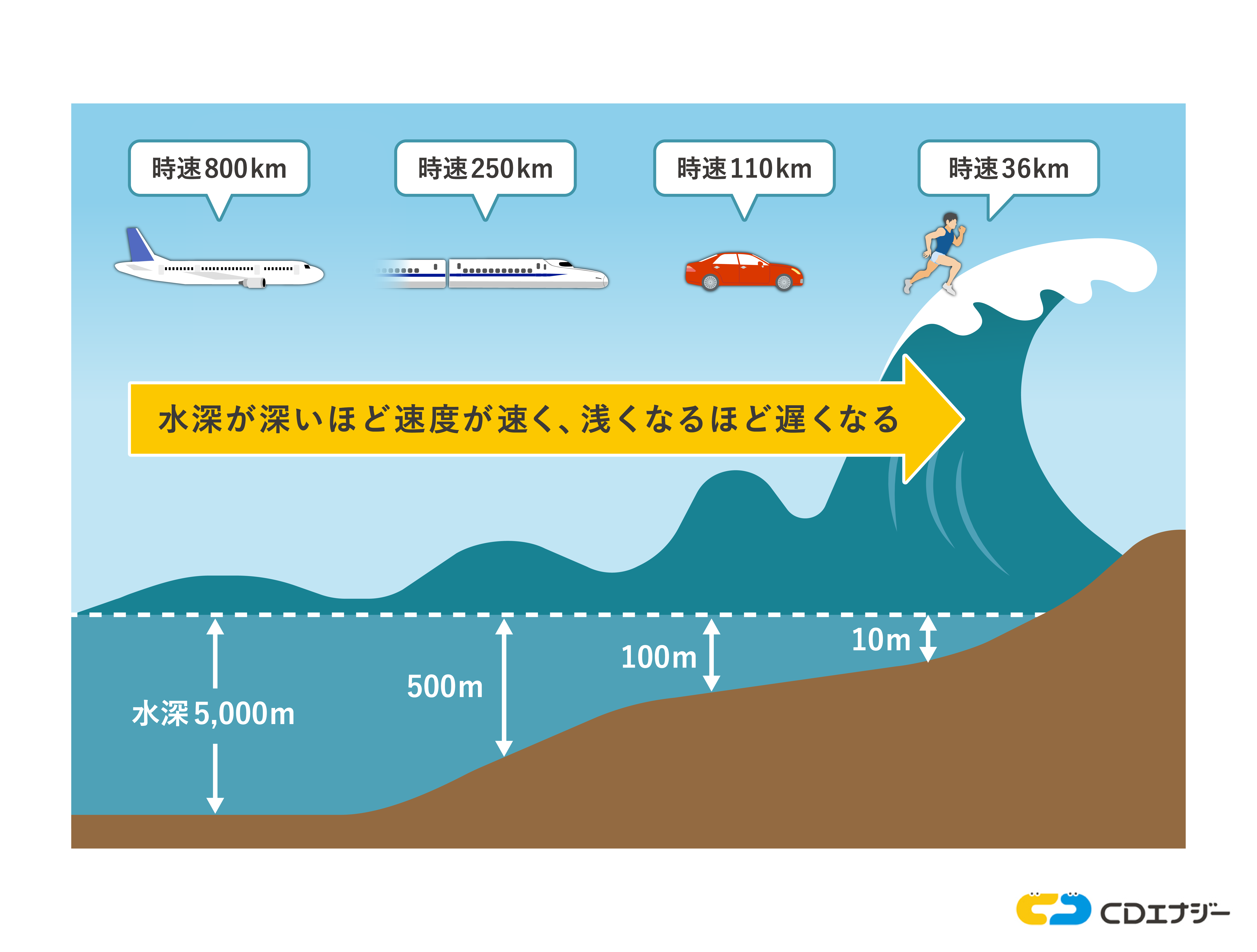

津波の速度

津波の速度は海の深さによって決まり、水深が浅いほど遅くなるのが特徴です。

水深が深いと、時速約800kmとジェット機並みの速さで進みます。一方で、水深が浅くなると速度は遅くなりますが、海岸付近でもオリンピック短距離選手並みの時速36kmの速さで到達します。そのため、津波から走って逃げるのは困難です。

こうした特徴から、陸地付近では後から来た津波が前の津波に追いついて、最初の津波よりも高くなる危険性があります。そのため、初期段階で迅速に避難することが重要です。

津波フラッグは避難の合図

津波フラッグとは、大津波警報や津波警報、津波注意報が発表された際に掲げられる赤と白の格子模様の旗のことです。波音や風の影響で警報が聞き取りにくい状況や、聴覚に障害がある方にとって重要な役割を果たします。

津波フラッグを見かけた場合は、速やかに高台など安全な場所へ避難しましょう。

津波への備えで大切なこと

津波への備えで大切なことは、以下の4つです。

ここからは、それぞれのポイントについて解説します。

1. とにかく高いところへ逃げる

津波が発生したら、とにかく高いところへ逃げてください。津波は沿岸の地形によって局所的に高さが増すことがあるため、避難が遅れると命に関わる危険があります。

海辺で強い揺れや長く続くゆっくりとした揺れを感じた場合、または津波警報を見聞きした際は、迷わず高台や指定された避難場所へ速やかに移動しましょう。

なお、逃げる際は車ではなく徒歩での避難が基本です。津波警報が発令されると、避難する人々が一斉に移動を始めるため、道路が混雑します。車で移動する場合、渋滞に巻き込まれ、避難が遅れる可能性があります。

2. 正確な情報を入手する

津波が発生した際には、正確な情報を入手するよう心がけましょう。インターネットやSNSも有用ですが、誤った情報が流れるリスクもあります。

信頼できる情報源としては、テレビやラジオ、防災行政無線、広報車などがあります。なお、災害に関する情報は随時更新されるため、常に最新の情報を確認するよう努めましょう。

3. 日頃から備える

津波から命を守るためには、日頃からの備えが非常に重要です。事前に備えることで、災害による被害を縮小できることがあります。

たとえば、あらかじめ避難場所や経路を確認しておくと、いざというときに安全なルートを辿って避難できます。さらに家族での連絡方法や避難の合流地点を確認しておくと、安心感を高められるでしょう。

また、非常用の備蓄品や持ち出し品を整えておくことで、ライフラインが途絶えた際にも自力で生活を維持できます。

4. 警報や注意報が解除されるまで気を緩めない

津波警報や注意報が解除されるまで、気を緩めず避難を続けることが重要です。津波は1回の発生にとどまらず、繰り返し襲ってくる可能性があるからです。

そのため、第1波が過ぎても次の津波が来ることを考慮し、警報が解除されるまで避難場所に留まりましょう。警報が解除されるまでは決して安易に戻らず、最新情報を確認して安全な行動を取ることが大切です。

津波対策をして日頃から備えよう

津波に備えるためには、日頃からの準備が不可欠です。いざというときに逃げられるように、危険な場所や避難場所を確認しておきましょう。さらに津波に関する基礎知識を身につけることで、警報や注意報が出た際には冷静に行動できます。

津波が発生した際は、とにかく高い場所へ逃げてください。津波が過ぎたと思っても警報が解除されるまで気を緩めず、避難を続けることが大切です。

津波対策をおこなう際は、ぜひこの記事で紹介したポイントを参考にしてください。