津波の避難では、地震の揺れがおさまったらすぐに津波避難場所や高台に逃げるのが基本です。津波避難タワーや津波避難ビルなどの施設もあるため、自分の住んでいる地域のどのあたりが避難場所となるのか確認しておくとよいでしょう。

この記事では、津波発生時にどう行動すればよいのか解説します。また、津波の速さや威力、誤解されがちな特徴についても触れていきます。

この記事を読めば、津波からの避難の仕方や個人でできる津波対策、日頃の備えなどが具体的に理解でき、漠然とした不安も解消されるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

- 知っておきたい津波の基礎知識

- 走って逃げられない!津波の速さと破壊力

- 誤解しがちな津波の特徴

- 津波警報・注意報の種類と取るべき行動

- 津波発生時の避難の仕方3選

- 1. 揺れがおさまったらすぐに避難する

- 2. 警報・注意報が解除されるまで海から離れる

- 3. 津波避難場所や高台に逃げる

- 津波からの避難場所の種類3つ

- 種類1. 高台

- 種類2. 津波避難タワー

- 種類3. 津波避難ビル

- 現在地から1番近い避難場所を調べる方法

- 方法1. デジ町防災LINEを活用する

- 方法2. スマホアプリやウェブ地図を活用する

- 個人でできる津波対策5つ

- 対策1. 危険な場所を確認する

- 対策2. ハザードマップで避難場所を確認する

- 対策3. 地域の避難訓練に参加する

- 対策4. 家族で連絡方法を決めておく

- 対策5. 家の中の安全対策をしておく

- 【今すぐできる】津波避難・日頃の備えチェックリスト

- 津波発生時も確実に避難できるように日頃から備えよう

知っておきたい津波の基礎知識

津波が来たときに正しい行動を取るためには、津波そのものを理解することが大切です。ここでは、津波の速さや威力、そして意外と知られていない特徴について解説します。

走って逃げられない!津波の速さと破壊力

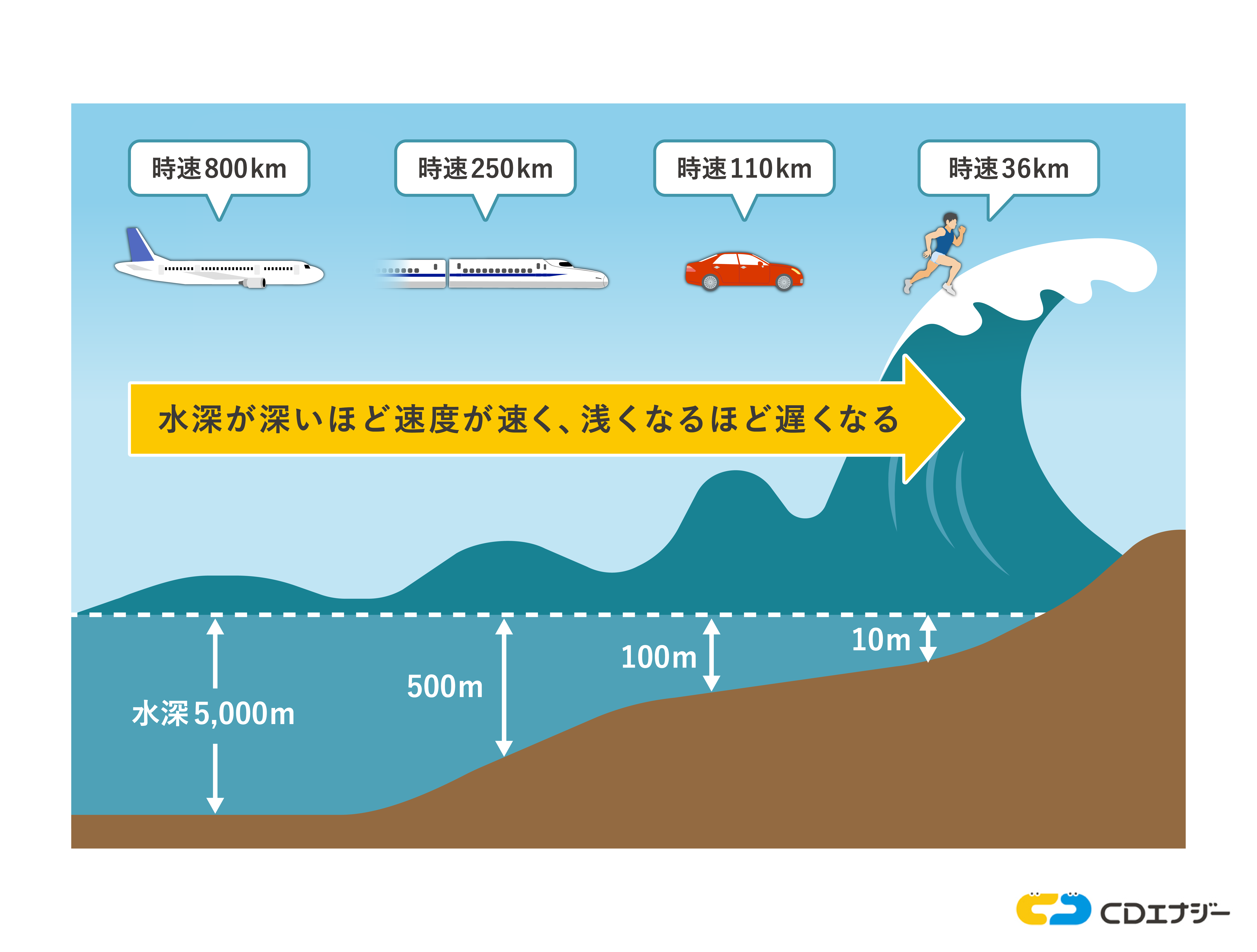

津波から走って逃げるのは、ほぼ不可能です。津波の伝わる速さは水深に比例し、沖合の深い場所ではジェット機に匹敵する時速800kmにも達することがあります。

海岸近くの浅い場所では時速36kmほどに減速しますが、それでもオリンピックの短距離選手並みの速さです。人が走って逃げ切れるスピードではありません。

津波は単なる水の波ではなく、海底から海面までの海水全体が巨大な水の塊となって押し寄せるものです。そのため、わずか1mの津波でも車が流されるほどの破壊力があります。

さらに、津波は海水だけでなく、土砂やがれき、車、船舶などのさまざまな漂流物を巻き込みながら襲ってきます。

津波のメカニズムについて詳しく知りたい場合は、以下の記事もお読みください。

【あわせて読みたい】津波が起こる原因は?イラストで仕組みをわかりやすく解説

誤解しがちな津波の特徴

津波の特徴について、誤解されがちな内容と実際の特徴を上記の表にまとめました。

まず、津波は一度来たら終わりではありません。何度も繰り返し襲ってくるのが特徴で、第1波よりも第2波、第3波のほうが高くなることもあります。

さらに、津波は海岸だけでなく、川を逆流して内陸深くまで侵入することがあります。川を逆流する津波は、陸上を進むよりも速い場合があり、堤防を越えて被害を拡大させる危険性も指摘されています。

また、「津波の前には必ず潮が引く」という話を聞いたことがあるかもしれませんが、これは誤解です。地震のメカニズムによっては、潮が引く「引き波」現象がなく、突然最初の波(押し波)が襲ってくるケースも少なくありません。

津波警報・注意報の種類と取るべき行動

| 警報・注意報の種類 | 取るべき行動 |

|---|---|

| 大津波警報 | ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する |

| 津波警報 | ただちに高台や避難ビルなど安全な場所へ避難する |

| 津波注意報 | 海の中にいる人はただちに海から上がって、海岸から離れる |

地震が発生すると、気象庁は津波による災害の危険性を判断し、「大津波警報」「津波警報」「津波注意報」を発表します。

大津波警報は、予想される津波の高さが3mを超える場合に発表される警報です。木造家屋が全壊・流失するような甚大な被害が想定される、極めて危険な状況です。人も津波による流れに巻き込まれます。大津波警報が発表されたら、沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなど、より安全な場所へ避難してください。

津波警報は、予想される津波の高さが1mを超え、3m以下の場合に発表される警報です。標高の低い場所では浸水被害が発生し、人は津波の流れに巻き込まれる危険があります。この警報が出された場合も、沿岸部や川沿いにいる人は、ただちに高台や避難ビルなどの安全な場所へ避難する必要があります。

津波注意報は予想される津波の高さが20cm以上、1m以下で、災害の恐れがある場合に発表される注意報です。陸上への大きな被害の可能性は低いものの、海の中にいると速い流れに巻き込まれて危険です。海の中にいる場合はただちに海から上がり、警報が解除されるまで海岸から離れてください。

津波発生時の避難の仕方3選

実際に大きな地震が発生して津波の危険が迫ったとき、以下3つの原則を守って避難しましょう。

ここからは、具体的な避難方法について解説します。

1. 揺れがおさまったらすぐに避難する

沿岸部や川沿いの地域で揺れを感じたら、津波警報などが発表されるのを待たずに、ただちに避難を開始します。震源が陸に近い場合、警報の発表が津波の到達に間に合わない可能性があるためです。

津波からの避難は、各自の判断で一刻も早く行動することが基本です。

2. 警報・注意報が解除されるまで海から離れる

津波は一度だけでなく、何度も繰り返し襲ってくる可能性があります。最初の波が去ったからといって、自己判断で安全な場所から離れたり、自宅の様子を見に戻ったりしてはいけません。

津波警報や注意報が完全に解除されるまでは、油断せずに避難を継続します。ラジオやテレビ、防災行政無線などで正確な情報を確認し、指示に従いましょう。

3. 津波避難場所や高台に逃げる

津波から身を守るためには、可能な限り高い場所を目指して避難することが重要です。津波の場合はより遠くではなく、より高いところを目指しましょう。

各地域には、自治体が指定する「津波避難場所」や「津波避難ビル」があります。日頃からこれらの場所を示す標識を確認し、どこに逃げるべきかを把握しておくことが大切です。

津波からの避難場所の種類3つ

津波からの避難先は、具体的に3つあります。

ここからは、それぞれの特徴を解説します。

種類1. 高台

高台は、自然の地形や大規模な造成によって作られた、津波による浸水の影響を受けにくい場所です。公園や丘、切り開かれた山などが指定されています。

地震が発生した際に、迅速かつ安全にたどり着けるよう、自宅や職場、学校の周辺にある高台と、そこへ至る避難経路を普段から確認しておくことが重要です。

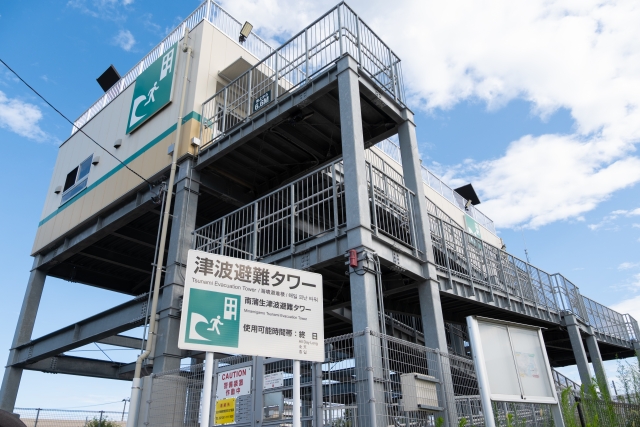

種類2. 津波避難タワー

津波避難タワーは、近くに高台などの適切な避難場所がない地域に設置された、人工の緊急避難施設です。地震発生から津波が到達するまでの時間が短い地域において、住民が一時的に命を守るための重要な役割を果たします。

頑丈な構造で、一定の高さが確保されているため、津波の直接的な被害を避けられます。

【あわせて読みたい】津波避難タワーはどこにある?設備・高さ・問題点もわかりやすく解説

種類3. 津波避難ビル

津波避難ビルは緊急的に避難するために自治体が指定した、鉄筋コンクリート造りなどの頑丈な建物です。公的な施設だけでなく、民間の中層・高層マンションやオフィスビルなどが指定されている場合もあります。

これらの建物は、所有者と自治体との間で協定が結ばれており、災害時には避難者を受け入れることになっています。

現在地から1番近い避難場所を調べる方法

現在地から1番近い避難場所を調べるには、LINEのサービスやアプリ、ウェブ地図が役立ちます。ここからは、具体的な方法を紹介します。

方法1. デジ町防災LINEを活用する

デジ町防災LINEは、LINEアプリを活用した防災支援サービスです。専用アプリのインストールが不要で、日常的に使用するLINEを通じて、災害時に必要な機能を利用できます。

公式アカウントを友だち追加し、トーク画面で簡単な操作をするだけで、現在地から半径数km圏内にある避難場所を近い順に表示できます。

方法2. スマホアプリやウェブ地図を活用する

防災に特化したスマートフォンアプリやウェブ地図も、避難場所を探す上で非常に有効です。

たとえば、国土地理院が提供するウェブ地図「地理院地図」が災害時に役立ちます。近所の避難所や現在地からの経路だけでなく、避難経路の災害リスクも確認できるため、安全な避難経路を検討する際に活用できます。

いざというときのために、あらかじめスマートフォンにインストールしておきましょう。

個人でできる津波対策5つ

津波の被害を最小限に抑えるためには、日頃から以下の備えをしておくことが不可欠です。

ここでは、今日から実践できる5つの津波対策を紹介します。

対策1. 危険な場所を確認する

まずは、生活圏における津波のリスクを正確に把握することが大切です。自治体が公表しているハザードマップなどを活用し、浸水が想定される区域を確認しておきましょう。

普段の生活で長時間過ごす場所が、津波によってどのような影響を受ける可能性があるのかを知る必要があります。特に、職場や学校、よく買い物に行く場所などはチェックが必要です。

対策2. ハザードマップで避難場所を確認する

危険な場所を把握すると同時に、安全な避難場所はどこにあるのかを確認することも重要です。ハザードマップには、津波浸水想定区域に加えて、指定された津波避難場所や津波避難ビルが地図上に明記されています。

最も近くて安全な避難場所はどこか、そこへ向かうための安全な経路は複数あるかなど、具体的な避難計画を立てましょう。

対策3. 地域の避難訓練に参加する

多くの自治体では、津波を想定した避難訓練を実施しています。訓練に積極的に参加することで、避難行動がより現実的なものとなり、災害時の迅速な行動につながります。

知識として避難場所や経路を知っているだけでは、いざというときに冷静に行動できないかもしれません。実際に自分の足で避難場所まで歩いてみることで、かかる時間や道のりの危険箇所などを具体的に把握できます。

対策4. 家族で連絡方法を決めておく

災害は、家族が一緒にいるときに起こるとは限りません。それぞれが別の場所にいるときに被災した場合に備え、安否確認の方法や集合場所をあらかじめ家族で話し合っておくことが大切です。

災害時には電話回線が混雑してつながりにくくなります。「災害用伝言ダイヤル(171)」や「災害用伝言版(web171)」などの使い方を確認しておくことをおすすめします。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

対策5. 家の中の安全対策をしておく

大きな地震の揺れから身を守ることも大切です。家具の転倒やガラスの飛散は、避難の妨げや怪我の原因になります。

家具を壁に固定する、ガラスに飛散防止フィルムを貼るなど、日頃から家の中の安全対策をしておきましょう。地震による被害を減らし、その後のスムーズな避難行動につなげられます。

【あわせて読みたい】防災とは?家庭でできる対策や防災グッズを紹介

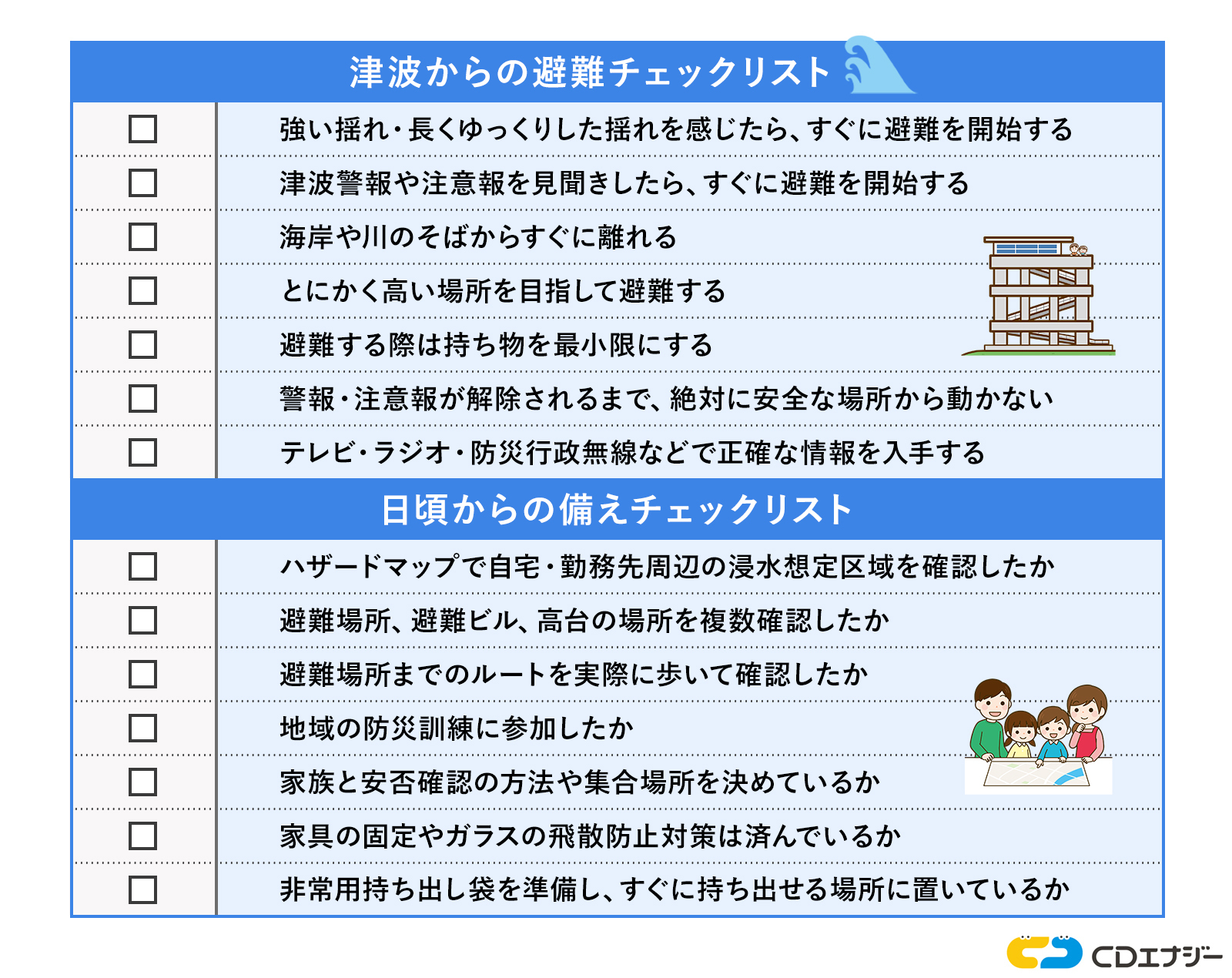

【今すぐできる】津波避難・日頃の備えチェックリスト

上記の項目をチェックして、家庭の防災対策を見直してみましょう。日頃からの備えで1つでもチェックがつかない項目があれば、今日から取り組んでみてください。

津波発生時も確実に避難できるように日頃から備えよう

津波は地震発生からわずかな時間で沿岸部に到達し、甚大な被害をもたらす恐れのある自然災害です。津波が来たときは、揺れがおさまってから津波避難場所や高台に逃げるのが基本です。

迅速に避難するには、あらかじめ危険な場所や避難所を把握しておく必要があります。自治体などで配布しているハザードマップを確認しましょう。

現在地から1番近い避難場所を調べるには、デジ町防災LINE等のサービスや、全国避難所ガイドなどのアプリが役立ちます。アプリをあらかじめダウンロードして、使い方に慣れておくと安心です。また、この記事でご紹介したチェックリストを活用し、今日からできる備えを始めていきましょう。