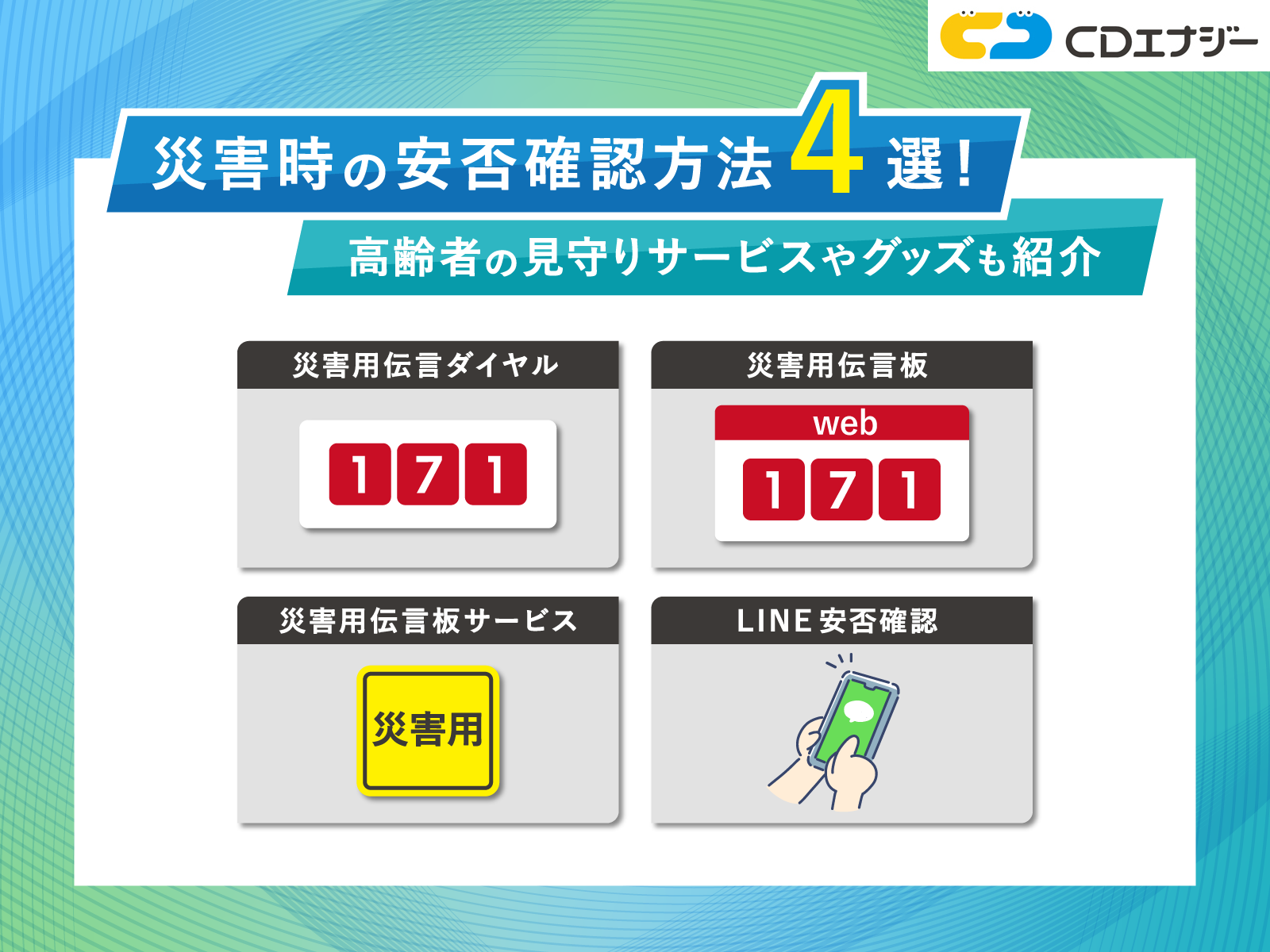

「災害時の安否確認方法は?」

「一人暮らしの高齢者を見守るには?」

「災害時の携帯以外の連絡手段は?」

災害時の安否確認方法について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

電話やインターネットがつながりにくい場合の手段として、災害用伝言ダイヤル・災害用伝言板・災害用伝言版サービス・LINE安否確認などがあります。一人暮らしの高齢者向けにホームセキュリティや郵便局の見守りサービス、スマート家電もあるため、必要に応じて活用すると便利です。

この記事では、災害時の安否確認方法について紹介します。ほかにも、高齢者の見守りサービスやグッズを紹介します。

この記事を読むことで、いざというときにどんな行動を取ればよいか理解できるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

災害時の安否確認方法4選

災害時の安否確認方法は、主に4つあります。

災害時には、電話やインターネットがつながりにくいことがあります。そんな状況でも家族や友人と安否を確認し合うためには、あらかじめ連絡手段を共有しておくことが大切です。

ここでは、災害時に活用できる代表的な安否確認方法を4つ紹介します。

1. 災害用伝言ダイヤル(171)

| サービス内容 | 電話で安否情報を音声で登録・確認できるサービス |

| 使い方 (「171」にダイヤル) | 被災者:「171」→ 「1」 → 電話番号 → 録音 安否確認者:「171」 →「2」 → 相手の電話番号 → 再生 |

| メリット | スマホがなくても公衆電話・固定電話から使える |

| 注意点 | 相手の電話番号がわからないと伝言を聞けない |

災害用伝言ダイヤルとは、災害時に通信が集中し電話がつながりにくくなった際に利用できる音声安否確認サービスです。

被災地の住民が「171」に電話をかけ、家族や知人の電話番号をダイヤルして自身の安否や避難先などを音声で録音します。伝言を受けた相手は、171で伝言を再生して状況を確認できます。

災害用伝言ダイヤルは固定電話や公衆電話、携帯電話などから利用できます。ただし、伝言を録音できるのは災害により電話がつながりにくくなっている地域の電話番号のみです。毎月1日と15日に体験利用期間が設けられているため、普段から使い方を確認しておくと安心です。

【あわせて読みたい】災害用伝言ダイヤル(171)の使い方とは?注意点もわかりやすく解説

2. 災害用伝言板(web171)

| サービス内容 | インターネット上で安否情報をテキスト形式で登録・確認できるサービス |

| 使い方 | 「web171」にアクセスし、電話番号を入力して安否を投稿 |

| メリット | スマホ、PCが使える状況なら便利 |

| 注意点 | インターネットが使える状況に限る |

災害用伝言板は、災害時にインターネット上で安否情報を登録・確認できるサービスです。NTT東日本・西日本が提供しており、電話がつながりにくい状況でも被災者が家族に伝言を残せます。

災害用伝言板は、被災者が自身の電話番号を使ってテキスト形式で伝言を登録する仕組みです。家族や知人は同じ番号を入力することで、情報を確認できます。

海外からの利用も可能で、メールや電話による通知機能もあります。災害時に備えて事前に使い方を確認しておきましょう。

3. 災害用伝言板サービス

| サービス内容 | 各大手通信キャリアによる災害用伝言板サービス |

| 使い方 | 1. キャリア公式サイトや専用アプリから「災害用伝言板」にアクセス 2. 電話番号で安否情報を登録・確認 |

| メリット | スマホユーザーにとって使いやすい |

| 注意点 | 格安SIMでは利用できない場合がある |

災害用伝言板サービスは、NTTドコモ、au、ソフトバンク、ワイモバイルといった通信キャリアが提供する安否確認手段です。災害発生時に、各社の専用ページから自分や家族の安否情報を登録・確認できます。

サービスによってはインターネット経由でアクセスでき、他社の端末からも閲覧可能です。自分が利用しているキャリアでの使い方を事前に確認し、緊急時に備えておきましょう。

4. LINE安否確認

| サービス内容 | LINE上で安否状況の登録・確認ができる機能 |

| 使い方 | バナーから安否ボタンを押す |

| メリット | 使い慣れたアプリで操作できる |

| 注意点 | インターネットが使える状況に限る |

LINE安否確認は、震度6以上などの災害発生時に利用できる安否確認機能です。災害時に自分の安否や被害状況をLINEの友だちに伝えたり、友だちの安否を確認したりできます。

災害が発生するとLINEアプリのホーム画面上部に「安否確認」バナーが表示され、そこからステータス登録が可能です。入力した内容はプロフィールに表示されます。

国内では家族や知人とのやりとりをLINEでおこなっている方も多く、手軽で便利な連絡手段の1つです。

一人暮らしの高齢者を見守るサービス・グッズ

一人暮らしの高齢者を見守るサービスやグッズは、以下の通りです。

離れて暮らす家族にとっても、日常の様子をさりげなく把握できる仕組みがあれば安心です。ここでは、高齢者の安全と家族の安心をサポートする具体的なサービスやグッズを紹介します。

ホームセキュリティの見守りサービス

ホームセキュリティの見守りサービスは、一人暮らしの高齢者を見守るのにおすすめです。セコムやアルソックなどのセキュリティ会社が、離れて暮らす家族にも安心を届ける仕組みが整っています。

たとえばセコムの「親の見守りプラン」では、室内の動きが一定時間ないと異常を感知するセンサーなどを設置しています。火災や空き巣対策にも対応しており、万が一の際にはスタッフが迅速に駆けつけてくれるため安心です。

このように、ホームセキュリティの見守りサービスでは離れて暮らす家族にも安心を届ける仕組みが整っています。

郵便局のみまもりサービス

郵便局のみまもりサービスは、地域の郵便局員が月に1回自宅を訪問し、高齢者の生活状況を確認する見守りサービスです。訪問時には会話を通じて健康状態や生活の様子をチェックし、その内容を家族に報告します。

顔を合わせた対話は孤独感の軽減にもつながり、離れて暮らす家族にとっても安心です。

スマート家電

スマート家電の中には、高齢者の見守り機能が搭載されている製品もあります。日常生活に自然に溶け込むため、高齢者本人の負担や抵抗が少ないのも特徴です。

たとえば冷蔵庫の場合、開閉センサーによってドアの開閉状況を遠隔で確認できます。一定時間動きがない場合は、家族に異常を知らせてくれる仕組みです。

このように、スマート家電があれば家族が離れて暮らしていても、さりげなく安否を確認できて安心感を得られます。

災害が発生した際に取るべき行動

災害が発生した際に取るべき行動は、以下の3つです。

二次災害を防ぐためにも、これらの行動を覚えて冷静に対応することが大切です。ここでは、災害時に取るべき行動について解説します。

1. 身の安全を確保する

地震や災害が発生した際は、まず落ち着いて身の安全を確保することが最優先です。揺れを感じたら、頭を守りながら丈夫なテーブルの下に避難します。

このとき、家具などが「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」安全な場所に移動しましょう。

2. 地震の揺れがおさまってから避難する

揺れがおさまったら、速やかに避難を開始します。家にいる場合は火元を確認し、ガスの元栓を閉めて、電気のブレーカーもオフにしましょう。ガスや電気の確認は、二次災害を防ぐために大切です。

施設にいる場合は、従業員の指示に従って行動し、慌てて出口に駆け込まないようにしましょう。屋外にいる場合はガラスや看板の落下に注意し、周囲の安全を確認したうえで、安全なビルに避難します。

海沿いにいる場合は津波の危険があるため、高台への避難が必須です。

3. 情報収集や状況確認をおこなう

災害発生時には、正確な情報収集と状況確認が重要です。情報収集には、テレビやラジオ、防災行政無線などの公的な情報提供サービスがおすすめです。正確な情報を伝えてくれるため、これらを活用することが推奨されます。

インターネットやSNSでも情報は得られますが、誤情報や未確認の情報が広まりやすいため、信頼性の高い情報源を優先しましょう。

安否確認方法に関するよくある質問

安否確認方法に関するよくある質問は、以下の通りです。

あらかじめ疑問を解消することで、災害時に迅速な対応ができるでしょう。ここでは、それぞれの質問に回答します。

安否確認とは?

安否確認とは、災害時に家族や友人、同僚などの安全や健康状態を確認するための手段です。特に大規模な災害発生時には通信回線が混雑し、通常の連絡方法が使えなくなることがあります。万が一の際に備え、安否確認の方法を事前に決めておくことが重要です。

災害時の携帯電話以外の連絡手段は?

災害時に携帯電話が使用できない場合、以下のような連絡手段があります。

- 公衆電話

- 避難所の掲示板

- テレビやラジオ、行政無線からの被災者情報

自分の安否を発信する手段としては、公衆電話が有効です。公衆電話があれば、伝言ダイヤルなどに安否を登録できます。

避難所にいる場合は、掲示板で被災者情報を確認できます。家族や知人の安否を知りたいときは、テレビやラジオ、行政無線から提供される被災者情報をチェックしましょう。

安否確認はなぜ必要なの?

安否確認が必要な理由は、ケガや避難状況を把握し、必要な支援を迅速におこなうためです。中でも高齢者や介護が必要な方は、一人で避難できない可能性があります。ほかにも、ケガをしてその場から動けなくなっている場合、救助が必要です。

そのため、災害時には被災者が安全な場所にいるかどうかを確認することが最優先です。

万が一に備えて災害時の安否確認方法を知っておこう

災害時に備えて、あらかじめ安否確認方法を知っておくことが大切です。安否確認手段としては、災害用伝言ダイヤル(171)や、インターネットを活用した災害用伝言板(web171)などがあります。これらのサービスは、被災地との連絡手段として効果的です。また、LINEを使った安否確認や、家庭で使える見守りサービスも便利です。

携帯電話が使えない場合に備えて、公衆電話や避難所掲示板、テレビやラジオなどの公共メディアを活用する方法も知っておきましょう。災害時は信頼できる情報源からの情報をもとに、冷静に行動することが求められます。

自分だけでなく、大切な家族や知人を守るためにも、これらの安否確認方法を把握して準備しておきましょう。