罹災証明書とは、災害によって被害を受けた住まいの被害程度を公的に証明するための書類のことです。災害で住まいや財産に被害を受けたとき、生活再建や支援の手続きを進めるうえで欠かせないものとなります。

罹災証明書は、まず市区町村に交付申請をおこなうことで手続きを始められます。申請から発行までは日数がかかる場合もあるため、被災後はできるだけ早めに手続きを進めることが大切です。

この記事では、罹災証明書の概要から発行までの流れについてわかりやすく解説します。また、罹災証明書があれば受けられる可能性のある支援も紹介します。万が一に備えて、罹災証明書について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

罹災証明書とは?

災害で住まいや財産に被害を受けたとき、生活再建や支援の手続きを進めるうえで欠かせないのが罹災証明書です。まずは罹災証明書がどのようなものか、その目的や分類、被災証明書との違いについて解説します。

定義と目的

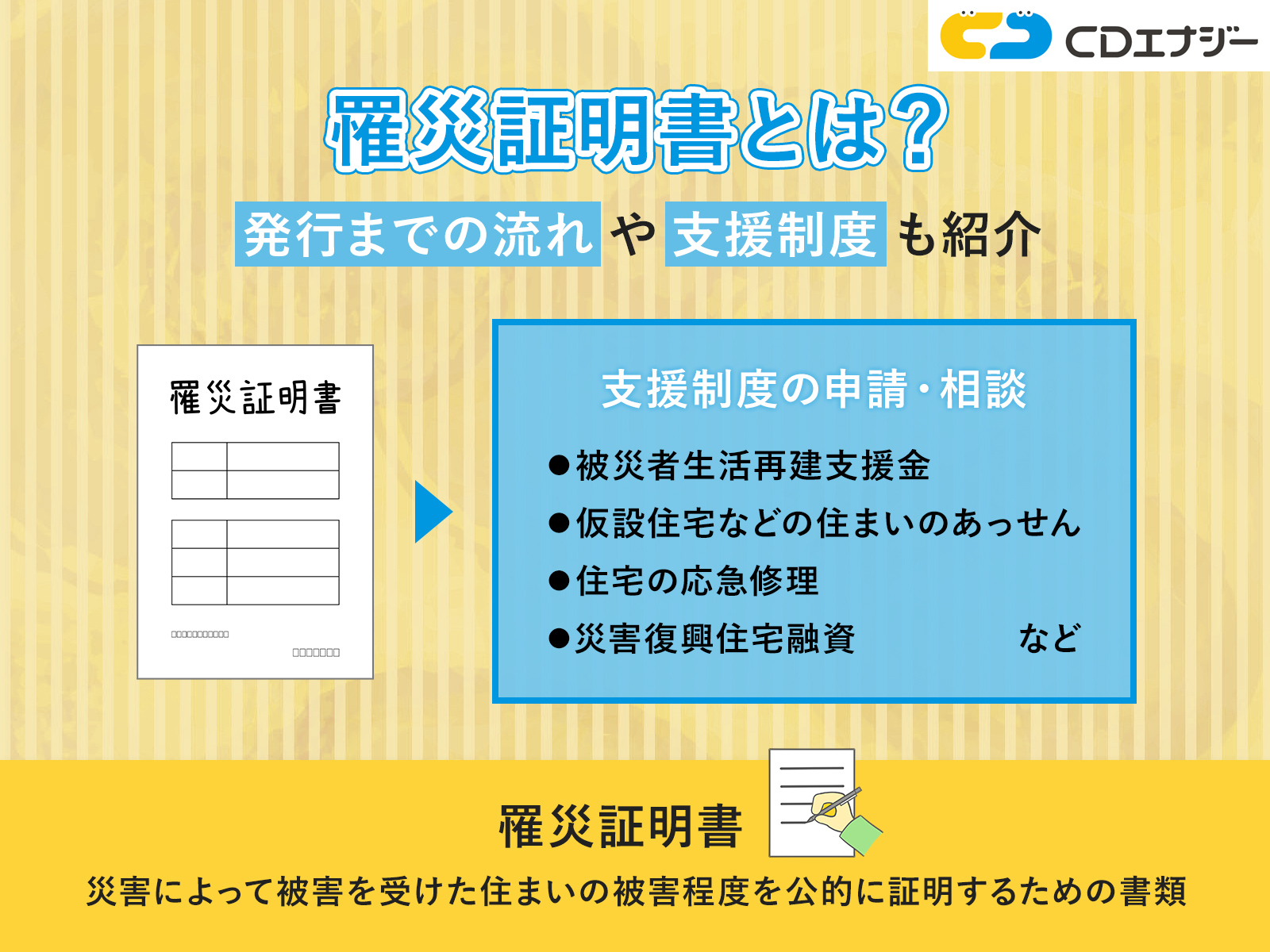

罹災証明書は、災害によって被害を受けた住まいの被害程度を公的に証明するための書類です。支援金や災害義援金の受け取り、税金の減免、仮設住宅への入居申請など、多くの支援制度を利用する際に必要となります。

被災後の生活再建をスムーズに進めるためには、まず取得することが重要です。必要な場面で困らないように、証明書の役割と目的を正しく理解しておきましょう。

被害の程度と分類基準

罹災証明書の交付申請をすると自治体が現地調査をおこない、被害の程度を判定します。分類基準は以下の通りです。

| 全壊 | 大規模半壊 | 中規模半壊 | 半壊 | 準半壊 | 一部損壊 |

|---|---|---|---|---|---|

| 50%以上 | 40%以上50%未満 | 30%以上40%未満 | 20%以上30%未満 | 10%以上20%未満 | 10%未満 |

受けられる支援内容はこの判定結果によって異なります。どのような支援があるかをあらかじめ市町村の案内で確認しておくことが大切です。

被災証明書との違い

罹災証明書と被災証明書は目的が異なります。罹災証明書は、申請者が実際に居住している住宅の被害を対象としたもので、支援金や減税制度の利用に必要となる公的証明です。

一方で、被災証明書は住宅以外の建物や自動車などに被害があった場合に発行される書類で、被害の事実を証明することが目的です。それぞれの用途に応じて、正しい証明書を申請するようにしましょう。

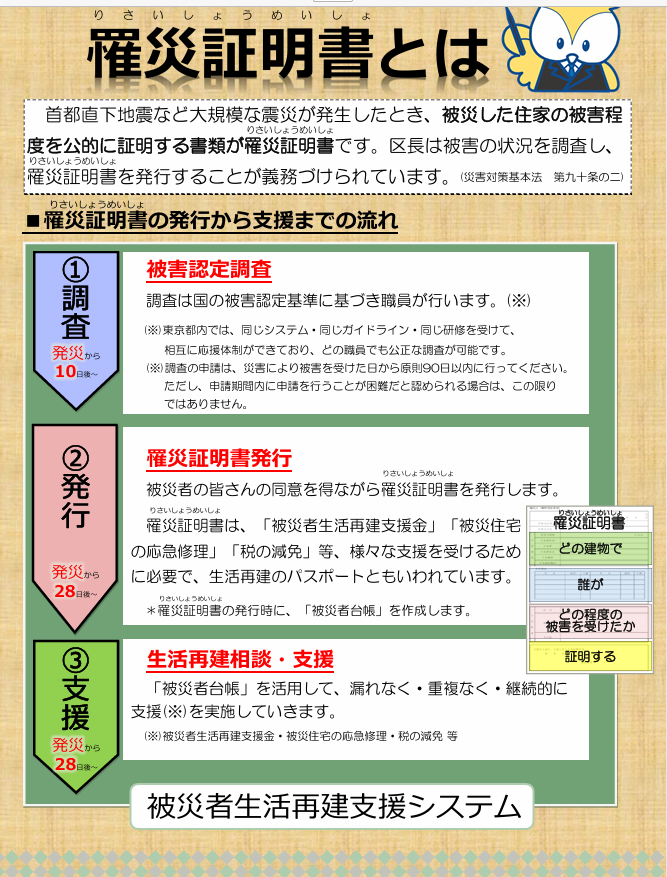

罹災証明書発行までの流れ

罹災証明書は、まず市区町村に交付申請をおこなうことで手続きが始まります。その後、自治体の職員が現地調査をおこない、建物の被害程度を判定します。

その後、調査結果に基づいて罹災証明書が発行され、必要な支援制度の申請や相談へと進む流れです。申請から発行までは日数がかかることもあるため、被災後はできるだけ早めに申請準備を進めることが大切です。

【あわせて読みたい】罹災証明書の発行までの流れを4STEPで解説!申請時の注意点も紹介

罹災証明書で受けられる主な支援制度

罹災証明書は、災害による被害の程度を公的に証明する書類であり、各種支援制度を利用する際の重要な判断材料となります。ここでは、罹災証明書で受けられる主な支援制度を4つ紹介します。

災害時に冷静に対応するためにも、どのような支援があるのかを事前に知っておきましょう。

1. 被災者生活再建支援金

住宅が全壊するなど、著しい被害を受けた世帯には、最大300万円の生活再建支援金が支給されます。これは、被害の程度に応じた基礎支援金と、住宅の再建方法(再建・購入・補修など)に応じた加算支援金を合算したものです。単身世帯は支給額が3/4になります。

支援金は現金で支給され、使い道に制限はありません。生活の立て直しに必要な費用として自由に使えるため、住宅再建に不安のある被災者にとって大きな助けとなります。

2. 仮設住宅などの住まいのあっせん

住まいに困る被災者には、都道府県や市町村を通じて仮設住宅への入居があっせんされます。災害救助法が適用されると、民間賃貸住宅を活用する賃貸型応急住宅や、災害後に建設される建設型応急住宅などが用意されます。

多様な住まいの選択肢が確保されているのが特徴です。さらに、公営住宅やUR賃貸住宅、国家公務員宿舎などが一時的な住まいとして提供されるケースもあります。

3. 住宅の応急修理

住宅が壊れて住めない場合は、応急修理制度により修理費用の一部を自治体が負担してくれます。一世帯当たりの限度額は以下の通りです。

| 全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊 | 準半壊 |

|---|---|

| 70万6,000円以内 | 34万3,000円以内 |

対象となるのは、屋根や壁、柱、床など生活に必要不可欠な部分です。この制度は被災者自身にお金が支給されるのではなく、自治体が修理業者に直接委託・支払いがおこなわれます。

4. 災害復興住宅融資

災害によって住宅に被害を受けた方には、復旧のための災害復興住宅融資が用意されています。これは、住宅金融支援機構が提供する融資制度で、罹災証明書により全壊〜半壊の認定を受けた方が対象です。

住宅の建て直し、購入、補修のための資金を、通常の住宅ローンよりも低金利で借りられます。具体的な条件や申し込み方法は、住宅金融支援機構の公式サイトで最新情報を確認してください。

罹災証明書に関するよくある質問

最後に罹災証明書に関するよくある質問に回答します。

罹災証明書を発行する際の注意点について詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

罹災証明書の有効期限はいつまで?

罹災証明書の有効期限は自治体によって異なるため、必ず各自治体の公式サイトや窓口で確認しましょう。また、有効期限とは別に、申請期間が設けられている場合もあります。

その期間を過ぎると証明書が発行されなかったり、公的支援が受けられなくなったりする可能性があるため注意が必要です。災害発生後は早めに情報収集をし、必要な手続きを漏れなく進めましょう。

火災による被害でも罹災証明書は発行される?

火災による被害でも罹災証明書は発行されます。ただし、地震や風水害とは異なり、火災が原因の場合は市区町村ではなく、管轄の消防署へ申請をおこなう必要があります。

被害を証明する書類を再建や保険手続きの際に求められる場合があるため、忘れずに申請しましょう。火災発生後は、なるべく早めに消防署へ相談することが大切です。

罹災証明書を発行する際の注意点は?

罹災証明書は、地震保険の請求には原則不要です。保険申請は罹災証明書を待たずに進められます。また、被害認定の内容に納得できない場合は、再調査や二次調査の申請が可能です。

判定内容は今後の支援や復旧に影響するため、気になる点がある場合は早めに自治体へ相談しましょう。災害時には多様な支援制度が用意されており、認定が出なかった場合でも利用できる制度がないか確認しておくことが大切です。

いざというときのために、罹災証明書の知識を備えておこう!

本記事では、罹災証明書の定義や目的、受けられる主な支援制度について紹介しました。災害はいつ起こるかわからず、突然日常を奪うこともあります。そのようなときに、罹災証明書の役割や取得方法を知っておくことで、支援を受ける手続きがスムーズになります。

また、申請には期限があることも重要なポイントです。いざというときに慌てず行動するためにも、事前に正しい知識を身につけておくことが、安心と早期の生活再建につながります。