2016年4月に発生した熊本地震では、震度7の大きな揺れが2度観測され、多くの方が被災しました。大規模な建物被害やライフラインの寸断、避難生活の長期化など、さまざまな教訓を残した災害です。この経験から、地震や風水害などの災害にどう備えておくべきかを考えることが大切です。

具体的な地震の備えとしては、家具類の固定や食料・飲料水などの備蓄があります。ほかにも、避難経路や家族との連絡手段の確認、ガソリンを満タンにしておくなどの備えも忘れないようにしておきましょう。

本記事では、熊本地震の発生時期や被害について詳しく解説します。また、災害に向けた7つの備えも紹介します。実際の被災状況を踏まえた防災のポイントを学びたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 熊本地震はいつ起きた?

- 熊本地震による被害

- 人的被害

- 住家被害

- ライフライン

- 熊本地震と過去の震災との比較

- 熊本地震から学ぶ地震発生時のポイント

- 1. 地震が発生した瞬間は判断が難しい

- 2. 最優先で自分の命を守る

- 3. 地震発生時のNG行動を把握しておく

- 【アンケート】大地震発生時に後悔したこと

- 【被災者の体験から学ぶ】災害に向けた7つの備え

- 1.家具類を固定する・配置を見直す

- 2.生活で必要なものを備蓄する

- 3.避難経路を確認しておく

- 4.連絡手段を家族で共有する

- 5. 車のガソリンを確保・満タンにしておく

- 6. 防災訓練に参加する

- 7. 地震保険の加入・見直しをする

- 熊本地震に関するよくある質問

- 熊本地震の特徴は?

- 熊本地震の復興状況は?

- 熊本地震の教訓を活かして、災害から自分の身を守ろう!

熊本地震はいつ起きた?

熊本地震は2016年4月14日と16日に熊本県熊本地方で発生し、2度の震度7の揺れが人々を襲いました。

特に16日の地震の規模が大きかったことから、14日の地震は前震、16日の地震は本震と呼ばれています。その後も余震が長期化し、半年間で震度1以上の揺れが4,000回以上記録されました。

| 前震 | 本震 | |

|---|---|---|

| 地震発生時刻 | 2016年4月14日 21時26分 | 2016年4月16日 01時25分 |

| 震央地名 | 熊本県熊本地方 | 熊本県熊本地方 |

| 発生場所(緯度経度) | 北緯32度44.5分 東経130度48.5分 | 北緯32度45.2分 東経130度45.7分 |

| 深さ | 深さ11km | 深さ12km |

| マグニチュード | 6.5 | 7.3 |

| 最大震度 | 7(熊本県益城町) | 7(熊本県益城町・西原村) |

熊本地震による被害

熊本地震では震度7の地震が2度発生し、熊本県を中心に大きな被害をもたらしました。ここでは、人的被害・住家被害・ライフラインに分けて、被害の内容を詳しく解説します。

人的被害

| 都道府県 | 死者 | 重傷 | 軽傷 |

|---|---|---|---|

| 福岡県 | 1 | 16 | |

| 佐賀県 | 4 | 9 | |

| 熊本県 | 270 | 1,184 | 1,553 |

| 大分県 | 3 | 11 | 23 |

| 宮崎県 | 3 | 5 | |

| 合計 | 273 | 1,203 | 1,606 |

出典:熊本県熊本地方を震源とする地震(第121報)|消防庁応急対策室

熊本地震では、熊本県を中心に大分県や佐賀県、宮崎県でも甚大な人的被害が発生しました。家屋の倒壊や余震の影響で多くの方が犠牲となり、重軽傷者も2,800名以上に達しています。

住家被害

熊本地震では、多くの住宅が深刻な被害を受けました。内閣府災害対策本部によると、全壊が8,369棟、半壊は32,478棟、一部破損は142,907棟にのぼります(2016年12月14日時点)。

被害は熊本市、宇城市、南阿蘇村、西原村、御船町、益城町の6つの市町村に集中し、多くの方が避難生活を余儀なくされました。命を守るためには、住宅の耐震性を定期的に点検し、必要に応じて補強するなどの対策をおこなうことが大切です。

ライフライン

熊本地震では、ライフラインにも大きな影響を与えました。熊本県内では約42万7,000戸が断水し、約45万5,200戸が停電、ガスの供給停止は10万844戸にのぼっています。

さらに、NTT中継ケーブルが被災し、県内9区間で約2,100回線に影響が出ました。国道57号は200mに渡り道路が黒川に崩落し、国道325号では阿蘇大橋が落橋するなど交通インフラにも被害が出ています。

熊本地震と過去の震災との比較

過去に発生した大規模な地震と熊本地震の発生日時やマグニチュード、震度を以下の表にまとめました。

| 災害名 | 熊本地震 | 東日本大震災 | 新潟中越地震 | 阪神淡路大震災 |

|---|---|---|---|---|

| 地震発生日時 | ・前震:2016年4月14日 ・本震:2016年4月16日 | 2011年3月11日 | 2004年10月23日 | 1995年1月17日 |

| マグニチュード | ・前震:6.5 ・本震:7.3 | 9.0 | 6.8 | 7.3 |

| 最大震度 | 震度7 | 震度7 | 震度7 | 震度7 |

| 特徴 | ・短期間で2度の地震が発生 ・半年間で震度1以上の地震が4,000回以上発生 | ・日本国内観測史上最大規模の地震 ・死者の9割以上が溺死 | ・震度5弱以上の大きな余震が複数回発生 | ・首都直下型地震 ・兵庫県神戸市に被害が集中 |

短期間で震度7の地震を2度観測したのは、熊本地震の最大の特徴です。2011年の東日本大震災では、東北地方の太平洋沿岸部を巨大な津波が襲い、多くの方が犠牲になりました。

いずれの震災でも震度7の強い揺れが発生し、住宅やライフラインに大きな被害を及ぼしています。地震はいつ発生するかわからないため、家具の固定や生活必需品の備蓄などできる備えを進めましょう。

熊本地震から学ぶ地震発生時のポイント

地震が発生した場合を想定して、事前に取るべき行動を考えておくことは大切です。ここでは、地震発生時に備えて押さえておくべきポイントを紹介します。災害時でも慌てず命を守るために、ぜひ参考にしてみてください。

1. 地震が発生した瞬間は判断が難しい

地震が起こると頭が真っ白になり、適切な判断が難しくなります。事前に取るべき行動を知らないと、誤った行動で命を危険にさらす可能性も少なくありません。

冷静に行動するためにも、家族と防災について話し合ったり防災訓練に参加したりして、防災意識を高めておくことが必要です。

2. 最優先で自分の命を守る

地震が発生したら、自分や家族の命を守ることを最優先に考えましょう。強い揺れでは家具の下敷きになったり、窓ガラスの破片でケガをしたりする可能性があります。「まず姿勢を低くして、頭を守り、動かない」の3つを徹底し、頑丈なテーブルなどの下に避難して揺れが収まるまで待ちましょう。

地震発生時の行動や、地震で避難する際の注意点について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてお読みください。

【あわせて読みたい】地震で避難するのはどんなとき?シーン別取るべき行動や判断基準を解説

3. 地震発生時のNG行動を把握しておく

命を守るためには取ってはいけないNG行動を知り、事前に意識しておくことがポイントです。代表的なNG行動は、以下の通りです。

- 地震発生時は火をつけない

- 電気のスイッチを触ったり、ブレーカーを上げたりしない

- 不要不急の電話の使用を避ける

- 救出活動は複数人でおこなう

- エレベーターの使用は避ける

- 部屋の中を裸足で歩かない

- 避難に車を使用しない

発生後に火をつけると、漏れたガスに引火して爆発する危険があります。また、電気のスイッチやブレーカーにも触れないようにして、感電や火災を防ぎましょう。

災害直後は電話回線が混み合うため、緊急連絡以外は避けるなど落ち着いて正しい行動を選ぶことが重要です。

【アンケート】大地震発生時に後悔したこと

今回、防災エナジー編集部は、災害経験者に大地震発生時に後悔したことへのアンケートを実施しました。実際に大地震を経験された方がどんなことに後悔したのか、リアルな声を参考にして、備えを見直すヒントにしてみてください。

- そのまま食べられるものをある程度手元に置いておけば…もう少し余裕ある行動ができた

- 電話が通じなかったので、別の連絡方法を考えておけばよかった。

- 様々な物資に余裕をもって持っていればよかった。日常的にローリングストックを意識するきっかけになった

アンケートでは、食料や生活必需品をもっと備えておけばよかったという声が多く寄せられました。大規模な災害では、スーパーやコンビニに物資が届かず必要なものが手に入らない状態が長く続くこともあります。こうした状況に備えて、普段からローリングストックを意識し、食品や日用品を切らさないようにしておくことが大切です。

また、携帯電話がつながらない際の代わりの連絡手段を考えておけばよかったという意見もありました。災害時は電話回線が混雑しやすいため、家族や大切な方とあらかじめ連絡方法を共有し、困らないようにしておきましょう。

【あわせて読みたい】【被災者の体験談】困ったこと・役立つ防災グッズ・後悔したことを紹介

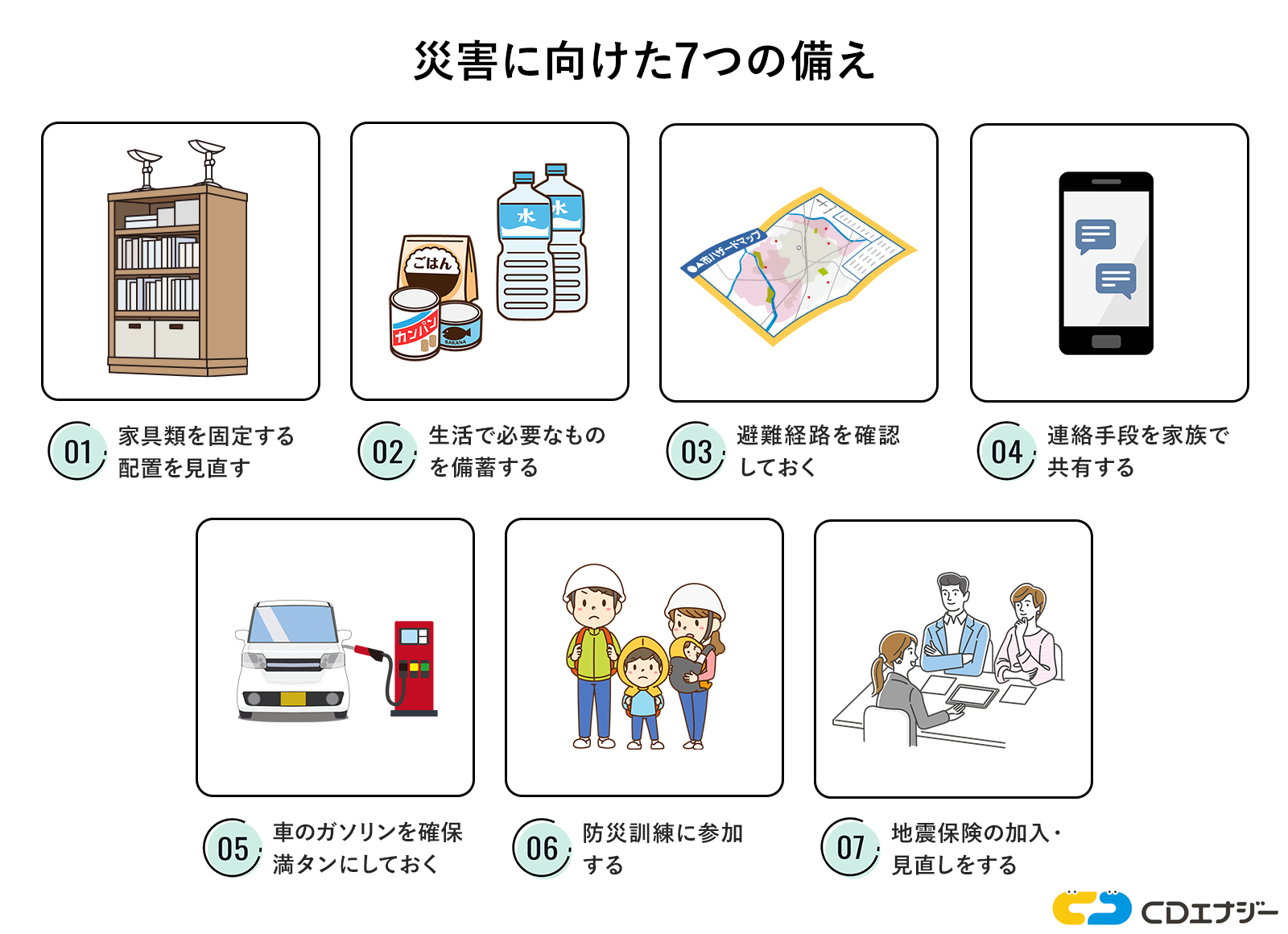

【被災者の体験から学ぶ】災害に向けた7つの備え

近年では、防災に関するニュースを目にしたり実際に災害を経験したりして、防災意識が高まっている方も増えています。しかし、実際にどんな準備をすればいいのかが分からない方も少なくありません。そこで、万が一に備えて今からできる7つの災害対策を紹介します。災害への備えを見直したい方は、ぜひ参考にしてみてください。

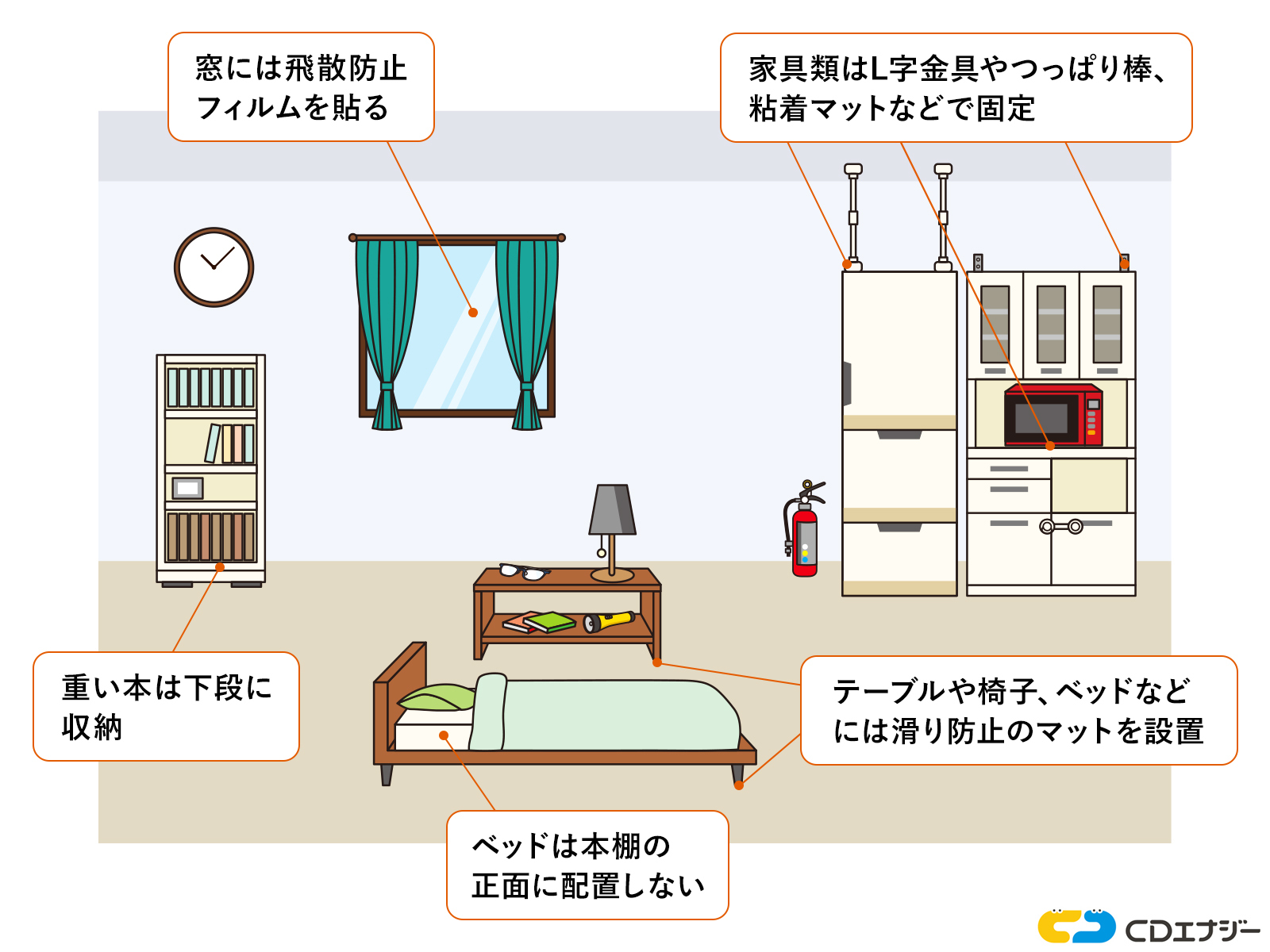

1.家具類を固定する・配置を見直す

地震による被害を最小限にするには、家具類の固定と配置を見直すことが大切です。熊本地震では、建物倒壊や家具の転倒により命を落としたケースもあります。特に津波の危険性が低い地域では、自宅の耐震性を高めたり家具を固定したりすることで助かる可能性が高くなります。

本棚や食器棚、タンスなどはL字金具やワイヤーを使ってしっかり固定し、テレビは裏側を固定して落下を防ぎましょう。今すぐできる備えとして、家具の配置も含めて家族で話し合っておくことが大切です。

2.生活で必要なものを備蓄する

大きな災害が起きても自力で数日間生活できるように、日頃から必要な物資を備蓄しておきましょう。実際に被災者アンケートでも、飲料水や食料を備蓄しておけばよかったという声が多数寄せられています。飲料水は1人1日3リットルを目安に最低3日分を準備し、食料も同様に確保しておきましょう。

そのほか、懐中電灯や携帯ラジオ、救急用品なども災害時には必要なアイテムです。また、避難が必要になった際にすぐに持ち出せるように、防災グッズをリュックなどにまとめておくことも大切です。以下の災害備えチェックリストを活用して、家族で準備状況を確認しておきましょう。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

3.避難経路を確認しておく

災害時に慌てず行動するために、事前に避難経路を把握しておきましょう。被災者アンケートでは、徒歩で帰宅する経路を把握しておけばよかったという声もありました。ハザードマップでは、津波・洪水・土砂災害などの想定を確認できます。自分が住む地域の危険性を知っておくことで、緊急時でも速やかに避難できるでしょう。

また、家族で一緒に避難場所やルートを確認しておくことで、防災意識も高まり安心につながります。災害はいつ起こるかわからないからこそ、日頃から備えておくことが重要です。

▼ハザードマップ

https://disaportal.gsi.go.jp

4.連絡手段を家族で共有する

災害時に家族と連絡が取れなくなったことを想定して、普段から安否確認の方法や集合場所を決めておくことも大切です。携帯電話がつながりにくい状況でも、災害用伝言ダイヤルや伝言板を活用できます。

災害用伝言ダイヤルは、固定電話や携帯電話から音声の伝言を録音すると、全国どこからでも再生できる仕組みです。一方で災害用伝言板は、伝言を文字で入力しておくと、家族がインターネットを通じて確認できます。使い方を家族全員で確認し、どの手段を優先して使うか話し合っておきましょう。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

5. 車のガソリンを確保・満タンにしておく

災害時に燃料不足で困らないために、車の燃料は常に確保しておきましょう。普段からメーターが半分になったら、満タンにする習慣をつけると安心です。

災害時は、燃料の入手が難しくなることがあります。ガソリンが十分あれば、移動手段の確保だけでなく、冷暖房の使用やスマホの充電ができる避難スペースとしても役立ちます。

6. 防災訓練に参加する

自分が住む地域で防災訓練がある場合は、積極的に参加しましょう。災害時に落ち着いて行動するためには、頭で理解するだけでなく体験しておくことが重要です。

実際に体を動かして経験することで、避難が必要な場合に適切な行動がとりやすくなります。家族や近所の方と一緒に参加することで、防災意識を高め合えるのも大きなメリットです。

7. 地震保険の加入・見直しをする

地震による自宅の倒壊や家財の損害に備えるには、地震保険への加入を検討しましょう。地震保険は、火災保険とセットで契約するのが一般的です。

すでに加入している方も、その補償内容が現在の住まいの価値や家財の金額に合っているかを確認しましょう。万が一に備え、必要に応じてプランを見直しておくことで金銭的な負担を減らせます。

熊本地震に関するよくある質問

最後に、熊本地震に関するよくある質問に回答します。熊本地震の特徴や復興状況について、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

熊本地震の特徴は?

熊本地震の特徴は、震度7の揺れが短期間に2度も発生したことです。前震・本震に加えて、震度5弱以上の強い揺れが22回起こり、住民に大きな不安を与えました。

また、発災後2週間で震度1以上の地震は2,959回にのぼり、これは阪神淡路大震災や新潟中越地震と比べても多い回数です。繰り返す余震が復旧作業や避難生活を長引かせる要因となり、住民は心身ともに大きな負担を強いられました。

熊本地震の復興状況は?

熊本地震の被災地では、住宅再建やインフラ整備が着実に進んでいます。2021年9月末時点で、99.7%の被災者の住まいが再建されました。交通インフラについても段階的に復旧が進められ、2020年8月にはJR豊肥本線が全線で運転を再開しています。

2020年10月には、国道57号の復旧に加えて、阿蘇方面への新たなアクセスとして国道57号北側復旧ルートが開通しました。これにより、地域の往来や観光の回復にもつながっています。

熊本地震の教訓を活かして、災害から自分の身を守ろう!

本記事では、熊本地震の発生日時や被害の概要について解説しました。熊本地震では4月14日と16日の2度、震度7の地震が発生し、住宅の倒壊やライフラインの寸断などの被害をもたらしました。

災害から命を守るには、生活必需品の備蓄や家具の固定など日頃からできる備えを一つずつ進めておくことが大切です。小さな対策の積み重ねが、いざというときに自分や家族の命を守ります。熊本地震の教訓を活かして、今一度防災を見直してみましょう。