2024年1月1日に発生した能登半島地震では、石川県を中心に、津波による被害が確認されました。地震や津波などの災害はいつ発生するかわからないため、事前に災害時の行動を考えておくことが大切です。

津波に関しては、海や川に近寄らない・正しい情報を入手する・車での避難は避けるなど注意点も把握しておきましょう。

この記事では、能登半島地震の津波の特徴について詳しく解説します。また、津波発生時の注意点や事前にできる対策も紹介します。能登半島地震の津波被害について詳しく知りたい方は、ぜひ最後までお読みください。

能登半島地震の概要

2024年に発生した能登半島地震は、強い揺れと広範囲な被害により、多くの人々の生活に深刻な影響を与えました。被災地の状況を正確に把握することは、防災意識を高める第一歩です。ここでは、地震の震度や被害者数、主な被害状況について説明します。

震度

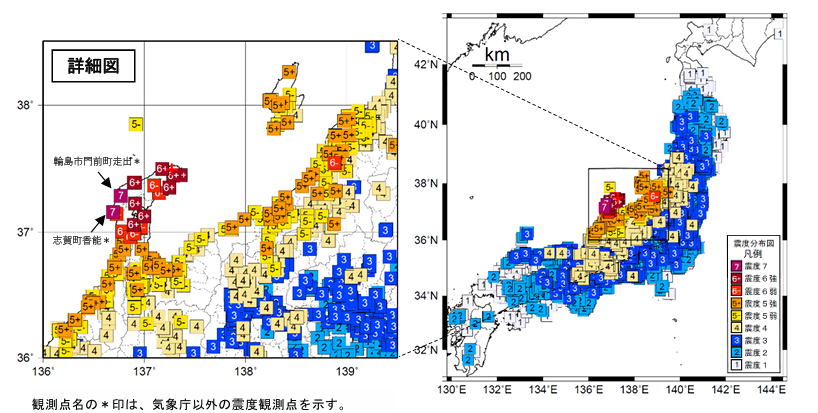

2024年1月1日16時10分、石川県能登地方でマグニチュード7.6の地震が発生しました。石川県輪島市と志賀町では最大震度7を観測し、北海道から九州にかけても震度6強〜1の揺れを観測しています。詳しい震度の分布図は、以下の通りです。

その後も余震が相次ぎ、3月末までに震度7が1回、震度6弱が2回、震度5強が8回、震度5弱が7回記録されています。強い揺れは長期間にわたって続き、石川県を中心に広い範囲で人々の生活やインフラに影響を及ぼしました。

被害者数

能登半島地震では地震や津波によって甚大な被害が発生し、多くの命が失われました。被害者数のデータは、以下の通りです。

| 死者 | 負傷者 | |

|---|---|---|

| 人数 | 515名(うち災害関連死287名) | 1,394名 |

能登半島地震では、震度7を観測した地域も見られており、負傷者1,394名と大規模な被害が生じました。加えて輪島市や珠洲市など、複数の地域で死傷者が確認されています。

地震による主な被害状況

能登半島地震に伴い、停電や断水、住家被害、携帯支障などの深刻な被害も相次ぎました。国土交通省の情報によると、停電は約40,000戸、断水は約136,440戸に及び、多くの家庭でライフラインが断たれたとのことです。

住家被害も深刻で、全壊・半壊・一部破損・浸水を含めた被害棟数は10万棟以上にのぼります。さらに、携帯電話の通信障害は最大70〜80%に達し、連絡手段が制限されました。大規模地震は生活基盤に直結する被害をもたらすため、平時からの備えが重要です。

能登半島地震の津波について

能登半島地震では、津波による被害も各地で確認されました。ここでは、津波の特徴・高さ・浸水範囲について詳しく解説します。地震の揺れだけでなく、津波がどのような影響を及ぼしたのかを知ることは、今後の防災対策において重要です。

能登半島地震の津波の特徴

能登半島地震では、津波が発生してから沿岸に到達するまでの時間が短く、特に東岸で被害が集中しました。これは、東岸の海底が沖合では深く、陸に向かって浅い陸棚が広がっている地形が影響しています。津波は深い海域を速く進み、浅い陸棚に向かって回り込むようにして、珠洲市や能登町東岸に押し寄せたと考えられています。

能登半島地震の津波の高さ

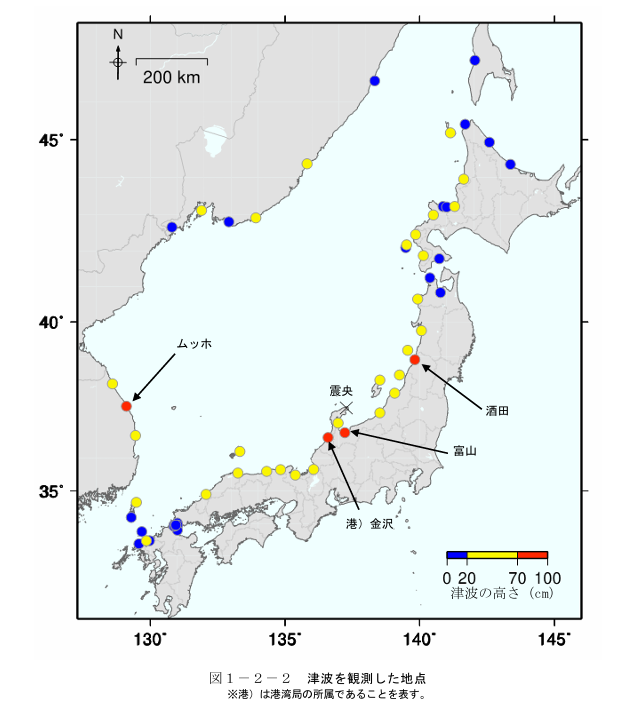

能登半島地震では、石川県金沢市と山形県酒田市で最大80cmの津波を観測し、北海道から長崎県の広範囲で津波が確認されました。また、海外の日本海沿岸地域でも津波が観測されています。津波を記録した場所は、以下の通りです。

能登半島内に設置されていた津波観測点3箇所のうち、2箇所が正常に機能せず、正確な津波の高さが記録できない状況が続きました。地震後の現地調査でも、津波による明確な浸水痕は確認されておらず、被害の実態把握には課題が残っています。

能登半島地震の津波の浸水範囲

能登半島地震による津波の浸水範囲は、石川県珠洲市・能登町・志賀町の3市町で合計約190haに及びました。なかでも、珠洲市では最大約4mの浸水があったと推定されています。

また、宝立正院海岸や三崎海岸など、12の海岸で堤防や護岸の損壊が確認され、復旧工事が実施されました。今回の津波による浸水範囲や浸水深は、あらかじめ想定されていた津波の最大浸水想定と比較すると小規模なものでした。

南海トラフ地震で予想される津波

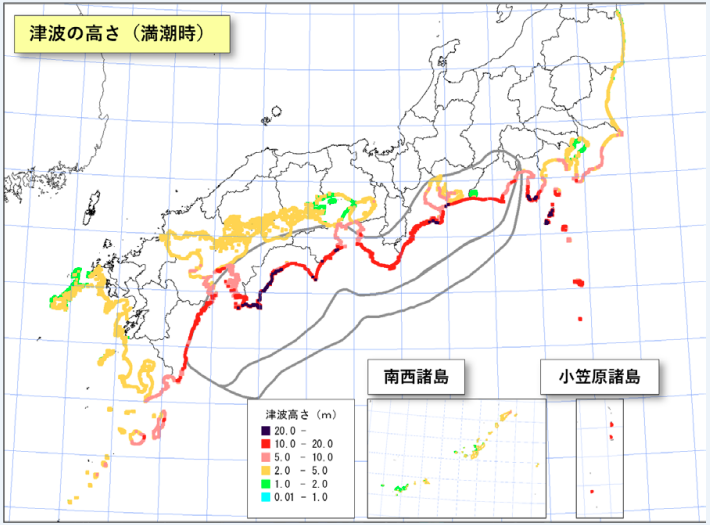

政府の中央防災会議によると、南海トラフ巨大地震が発生すると、大津波の襲来が予測されています。想定される津波の高さは、以下の通りです。

関東から九州の太平洋沿岸では、10mを超える津波が予想されています。さらに、大阪湾や瀬戸内海でも2m以上の津波が見込まれています。多くの地域で命に関わる深刻な被害が懸念されているため、まずは自分が住む地域の危険性を理解しておくことが大切です。

津波発生時の3つの注意点

地震が起きた後、わずかな時間で押し寄せる津波から身を守るには、素早く行動する必要があります。ここでは、津波発生時の3つの注意点を解説します。

いざというときに備えて、今のうちに確認しておきましょう。

注意点1. 海や川に近寄らない

津波が発生したら、迷わず海や川から離れて一刻も早く高台へ避難しましょう。津波は海だけでなく、川を遡上することもあり、流れに巻き込まれる危険があります。

見た目に波がなくても、急に押し寄せることもあるため、警報が解除されるまでは近づかないことが大切です。近くに高台がない場合は、海からできる限り遠ざかるか、鉄筋コンクリート製の建物の上層階に避難しましょう。

注意点2. 正しい情報を入手する

災害時には、正確な情報を得ることが大切です。テレビやラジオ、防災行政無線、広報車などの信頼できる情報源から、最新情報を確認しましょう。

SNSや人づての情報には根拠がない場合も多く、誤った判断につながる可能性があります。特に混乱時にはデマやうわさが広まりやすいため、真偽不明の情報はうのみにしないことが重要です。冷静な行動と確かな情報こそが、命を守るカギになります。

注意点3. 車での避難は避ける

津波の危険があるときは車での避難は避け、徒歩で高台などの安全な場所へ移動しましょう。車にいると津波に巻き込まれた際に水圧でドアが開かなくなり、逃げ遅れる可能性があります。

さらに、渋滞により移動が遅れるだけでなく、徒歩で避難する方の妨げになることもあるため注意が必要です。もし運転中に地震が発生した場合は、速やかに車を安全な場所に停めて避難しましょう。

津波に関するよくある質問

最後に、津波に関するよくある質問に回答します。

津波の高さや被害について詳しく知りたい方は、参考にしてください。

事前にできる津波対策はある?

まずは、ハザードマップで自宅や勤務先、学校周辺の危険度を確認し、家族で避難場所や避難経路を共有しましょう。また、非常持ち出し袋はいつでも持ち出せる場所に準備しておくことが大切です。

非常持ち出し袋には、現金・水・非常食・懐中電灯・ラジオ・救急用品などを入れておくと安心です。災害は突然やってくるため、いざというときに慌てないように、少しずつ備えを進めていきましょう。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

何mの津波が来たら人的被害が出る?

30cmの津波で歩行が難しくなり、50cmを超えると人は簡単に流され、1m以上の津波では多くの方が命を落とす可能性があります。また、30〜50cmの津波でも車やコンテナが浮き出すことがあり、想像以上に危険です。

津波は高さだけでなく、流れの速さと力が人命を脅かします。たとえ小さく見える波でも油断せず、避難情報が出たらすぐに安全な場所へ逃げましょう。

津波から命を守るためには事前対策が大切!

本記事では、能登半島地震の津波の特徴や高さについて解説しました。能登半島地震では、最大80cmの津波を観測し、浸水範囲は石川県珠洲市・能登町・志賀町の3市町で合計約190haに及びました。津波に巻き込まれると命の危険があるため、速やかに逃げることが大切です。

津波対策としては、ハザードマップの確認や非常持ち出し袋の準備などがあります。時間を見つけて少しずつ対策をし、自分や大切な方の命を守りましょう。