日本は地震の発生が多い国ですが、都道府県によって回数がどのくらい変わるのか気になる方もいるのではないでしょうか。佐賀県や奈良県、長崎県などは、ほかのエリアに比べて2024年以降の地震の回数が少なかった地域です。

この記事では、地震が少ない都道府県を少ない順に紹介します。ほかにも、災害対策や災害時に取るべき行動についても解説します。この記事を読むことで、災害対策や災害時に取るべき行動について理解できるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

地震が少ない都道府県ランキング

| 順位 | 都道府県 | 2024年の地震の回数 |

|---|---|---|

| 1 | 佐賀県 | 12 |

| 2 | 奈良県 | 25 |

| 3 | 長崎県 | 31 |

| 4 | 鳥取県 | 35 |

| 5 | 島根県 | 38 |

| 6 | 徳島県 | 40 |

| 7 | 岡山県 | 41 |

| 8 | 福岡県 | 47 |

| 9 | 大阪府 | 48 |

| 10 | 香川県 | 56 |

2024年に発生した地震のデータをもとに、全国で地震が少なかった都道府県をランキング形式でまとめました。

最も地震が少なかったのは佐賀県で、年間の地震発生回数はわずか12回でした。次いで奈良県が25回、長崎県が31回と続いています。

ただし、このデータは2024年の記録に基づくものであり、年によって発生状況が変動する可能性があります。地震が少ない地域でも、万が一の備えとして家具の固定や非常用持ち出しバッグの用意、避難経路の確認など、防災対策をおこなうことが大切です。

【項目別】地震に関するランキング

地震の発生状況や被害の大きさを知ることで、自分の住む地域のリスクを把握し、適切な備えや行動を考えるきっかけになります。過去の地震データをもとに、危険度や影響を分かりやすくまとめているので、防災対策の参考にご活用ください。

2016年以降で生じた日本の大きな地震ランキング

| 順位 | 発生日 | 地震名 | 深度 | マグニチュード |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2024年1月1日 | 令和6年能登半島地震 (石川県能登地方) | 7 | 7.6 |

| 2 | 2018年9月6日 | 平成30年北海道胆振東部地震 | 7 | 6.7 |

| 3 | 2016年4月16日 | 平成28年熊本地震 | 7 | 7.3 |

| 4 | 2022年3月16日 | 福島県沖 | 6強 | 7.4 |

| 5 | 2021年2月13日 | 福島県沖 | 6強 | 7.3 |

| 6 | 2019年6月18日 | 山形県沖 | 6強 | 6.7 |

| 7 | 2016年12月28日 | 茨城県北部 | 6弱 | 6.3 |

| 8 | 2024年8月8日 | 日向灘 | 6弱 | 7.1 |

| 9 | 2024年4月17日 | 豊後水道 | 6弱 | 6.6 |

| 10 | 2019年2月21日 | 胆振地方中東部 | 6弱 | 5.8 |

上記は、2016年以降に発生した地震のうち、最大震度の高かったものを順位づけたものです。

2024年の能登半島地震(震度7)をはじめ、熊本地震や北海道胆振東部地震など、被害の大きさが記憶に残る地震が並びます。

首都直下地震で危ない都道府県ランキング

首都直下地震で危ない都道府県にランキングをつけると、ある条件下では以下の通りです。

- 静岡県

- 愛知県

- 山梨県

- 長野県

上記は、中央防災会議によって想定された数字を参考に順位づけしたものです。実際にはこの順位とは異なったり、ほかの都道府県の被害が大きかったりすることも考えられます。

順位にかかわらず、万が一の際に備えて日頃から防災対策に取り組みましょう。

命を守るための災害対策

命を守るために必要な災害対策は、以下の通りです。

上記を参考に、できることから備えておきましょう。ここからは、それぞれの災害対策について解説します。

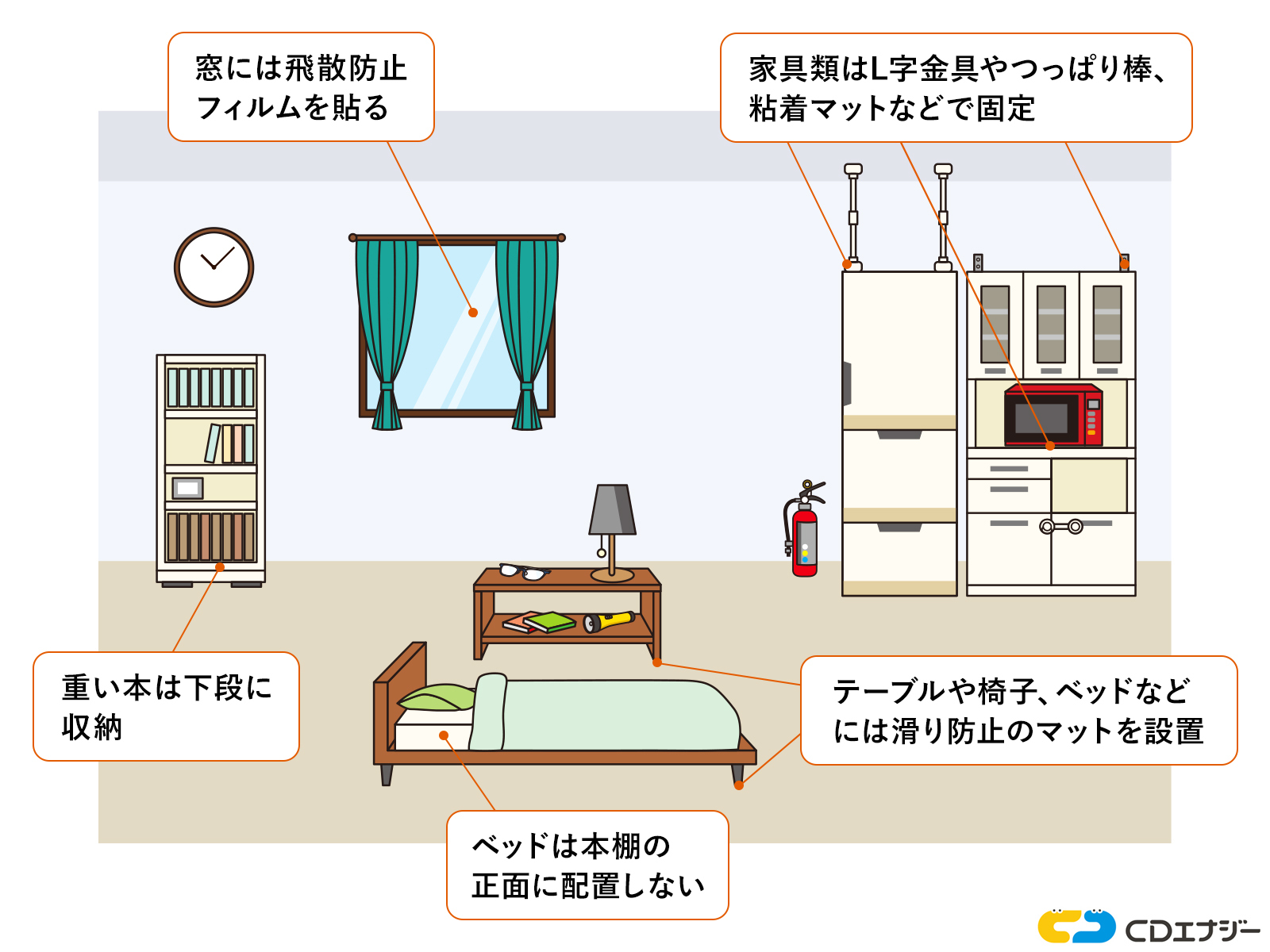

1. 家具の転倒防止対策

家具の転倒防止対策は、地震の際にケガや避難経路の妨げを防ぐために欠かせません。最も確実なのは、L型金具を使って家具を壁にネジ止めする方法です。ネジで穴開けするのが難しい場合は、突っ張り棒や粘着マットを併用すると効果的です。

キャスター付き家具は必ずロックし、動かさない家具はポール式器具などで固定しましょう。テーブルやイスには滑り止めマットを設置し、揺れによる移動を防ぐ工夫も大切です。

2. 非常用持ち出しバッグの用意・備蓄品の点検

非常用持ち出しバッグは、災害発生時にすぐ避難できるよう最低限の生活必需品をまとめたものです。

食料には、水とアルファ米や乾パンなどの非常食が3日分必要です。ほかにも、防災ヘルメットや衣類、懐中電灯などのアイテムも用意します。

自宅には、飲料水や保存食、生活用品などの備蓄品を備えましょう。非常用持ち出しバッグは準備するだけでなく、定期的に中身を点検・入れ替えることが大切です。

こちらのチェックリストを印刷すると便利です。ぜひご活用ください。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

3. 避難経路・連絡手段の確認

災害時に安全に避難するためには、事前に避難経路や避難場所を確認しておくことが重要です。自宅や職場、学校から最寄りの避難場所や避難ビルを複数把握し、実際に歩いてみるのもおすすめです。

また、家族や友人との連絡手段も決めておきましょう。災害時は電話がつながりにくくなるため、SNSや災害用伝言板、安否確認サービスの活用も検討し、いざというときに備えることが大切です。

災害が発生した際に取るべき行動

災害が発生した際は、以下3つの行動を取りましょう。

地震や火事などの災害は予測できないことが多いため、事前に行動指針を準備しておくことが大切です。ここでは、災害発生後に取るべき行動のポイントについて解説します。

1. 身の安全を確保する

地震が発生したら、まず落ち着いて身の安全を確保することが最優先です。慌てずに揺れの状況を確認し、頭を守りましょう。丈夫なテーブルの下に入り、揺れがおさまるまで身を隠すのが基本です。

テーブルがない場合は、クッションやカバンなどで頭を保護します。このとき、ものが「落ちてこない・倒れてこない・移動してこない」安全なスペースへ移動することが大切です。日ごろから、安全な場所を確認しておくと安心です。

2. 揺れがおさまったら避難する

地震の揺れがおさまったら、すぐに安全な場所へ避難を開始しましょう。自宅では火の元を確認し、ガスの元栓とブレーカーを忘れずに切ってから避難します。

商業施設やビル内では従業員や係員の指示に従い、落ち着いて行動しましょう。慌てて出口へ駆け込むと混雑する可能性があります。

屋外では、ガラス片や落下物に注意しながら、安全な建物や広い場所に移動します。海の近くでは津波の恐れがあるため、迷わず高台や避難場所へ逃げましょう。

3. 情報収集や状況確認をおこなう

地震発生後は正しい情報を素早く収集し、状況を正確に把握することが重要です。テレビやラジオ、防災行政無線、広報車など、公的な情報源を活用して避難の指示や災害の状況を確認しましょう。

インターネットやSNSは便利ですが、誤った情報が拡散されやすいため注意が必要です。正確な情報をもとに冷静に行動することで、混乱を防げます。

地震に関するよくある質問

地震に関するよくある質問は、以下の通りです。

あらかじめ疑問を解消することで、地震への理解が深まりいざというときに役立つでしょう。ここからは、それぞれの質問に回答します。

地震が起こりやすい条件は?

地震が起こりやすい条件として、以下の3つが挙げられます。

- プレートの動きが活発であること

- 活断層があること

- 火山の近くであること

地震のメカニズムには主に地殻の動きが関与しており、プレート境界でのプレートの動きが活発な地域では地震が多いです。

日本は環太平洋火山帯に位置するため、プレート同士がぶつかり合う場所に多くの活断層が存在します。

また、火山活動が活発な地域でも地震は起こりやすく、マグマの移動や熱水の活動に関連して地震を引き起こすことがあります。

ヨーロッパで地震が少ない理由は?

ヨーロッパの中でも地震が多いエリアもありますが、フランスなどの一部の国では地震が少ないです。

フランスで地震が少ない理由は、主にプレートの配置に関係します。ヨーロッパはユーラシアプレートの内部に位置しており、主要なプレート境界から離れているため、地殻変動が比較的少ないです。

ただし、ヨーロッパの中でも地震が多いエリアもあります。ヨーロッパにいるからといって、必ずしも安全ではないことを理解しておきましょう。

南海トラフ地震で危ない県はどこ?

| 地域名 | 津波の最短到達時間(分) |

|---|---|

| 静岡県 | 2分 |

| 愛知県 | 12分 |

| 三重県 | 4分 |

| 和歌山県 | 3分 |

| 徳島県 | 7分 |

| 愛媛県 | 22分 |

| 高知県 | 5分 |

| 宮崎県 | 19分 |

上記の都道府県は津波の最短到達時間まで30分以下であり、南海トラフ地震で大きな被害が出るとされています。

ただし、これらはあくまで予想パターンの1つです。上記以外の都道府県に住む方も、日頃から備えておきましょう。

地震が少ない県でも災害対策は大切

地震が少ない県でも、災害対策は決して疎かにできません。日本全体が地震活動が活発な地域であるため、予期せぬ災害に備えることが重要です。

たとえ地震の発生頻度が低い場所であっても、建物の耐震性の向上や非常用持ち出しバッグの準備、避難経路の確認といった基本的な対策を整える必要があります。

災害時には、迅速な情報収集や身の安全の確保、避難行動が求められます。地震が少ない地域でも、万が一の事態に備えて日常的に災害対策を見直すことが大切です。

これから準備や対策をおこなう方は、ぜひこの記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。