熊本地震は2016年に発生し、九州地方で甚大な被害をもたらしました。最大震度7を観測しましたが、津波は観測されていません。

この記事では、熊本地震で津波が発生しなかったことと、その理由について解説します。また、今後予想される南海トラフ地震が熊本に与える影響や、熊本地震から学べる津波への備えについても紹介します。

「南海トラフ地震が発生したら熊本に津波は来る?そのときはどうすればいい?」と気になる方も、ぜひ最後までお読みください。

- 熊本地震で津波はあった?

- 熊本地震で津波が観測されなかった理由

- 南海トラフ地震における熊本への影響

- 熊本市の震度予想

- 熊本市の津波予想

- 九州地方が大きく被災した場合の被害想定

- 津波が発生したときに取るべき行動3選

- 1. 揺れがおさまったらすぐに避難する

- 2. 警報・注意報が解除されるまで海には近づかない

- 3. 津波避難場所や高台に逃げる

- 津波に備える日頃からの対策5つ

- 対策1. 危険な場所を確認する

- 対策2. ハザードマップで避難場所を確認する

- 対策3. 地域の防災訓練に参加する

- 対策4. 家族で連絡方法を決めておく

- 対策5. 家の中の安全対策をしておく

- 津波避難・備えチェックリスト

- 熊本地震や津波に関するよくある質問

- 熊本地震の津波で予測された高さは?

- 熊本地震の死者数は?

- 熊本地震で死者が少なかったのはなぜ?

- 熊本地震を教訓にして地震・津波に備えよう!

熊本地震で津波はあった?

| 熊本地震 | 基本情報 |

|---|---|

| 発生日時(本震) | 2016年4月16日 午前1時25分 |

| 震源地 | 熊本県熊本地方 |

| 最大震度 | 7 |

| マグニチュード | 7.3 |

結論から言うと、2016年の熊本地震では津波は観測されませんでした。しかし、津波に関する警報や注意報が全く出されなかったわけではありません。本震が発生した直後には、津波注意報や津波予報が発表された地域もありました。

| 対象沿岸 | 予測 | 観測された津波の高さ |

|---|---|---|

| 有明・八代海 | 津波注意報(1m) | 観測されず |

| 長崎県西方 | 津波予報(若干の海面変動) | 観測されず |

| 熊本県天草灘沿岸 | 津波予報(若干の海面変動) | 観測されず |

有明・八代海では高さ1mの津波が予測され、津波注意報が発令されました。しかし、幸いにも津波は観測されませんでした。

ただし、熊本県で過去に津波が発生した例がないわけではありません。歴史を遡ると、1792年に島原で発生した津波によって約5,100人の死者が出た記録が残っています。

熊本地震で津波が観測されなかった理由

熊本地震で津波が観測されなかった最も大きな理由は、内陸を震源とする直下型地震だったためです。地震は発生メカニズムによって、大きく「海溝型地震」と「直下型地震」の2種類に分けられます。

熊本地震のような直下型地震は、内陸にある活断層がずれることで発生します。震源が陸地の下にあったため、海水を大きく動かす現象が起きにくく、津波にはつながりませんでした。

ただし、内陸の地震でも震源が海に近かったり、地殻変動が沿岸に及んだりすれば、津波が発生する可能性はあります。そのため、気象庁は熊本地震の際も念のために津波注意報を発表しました。

海溝型地震によって発生する津波の仕組みは、以下の記事で詳しく解説しています。こちらもあわせてお読みください。

【あわせて読みたい】津波が起こる原因は?イラストで仕組みをわかりやすく解説

南海トラフ地震における熊本への影響

| 南海トラフ地震 | 予想 |

|---|---|

| マグニチュード | 9.1 |

| 最大震度 | 7 |

熊本地震で津波が発生しなかったからといって、今後も津波が来ないとは限りません。将来、熊本県沿岸に津波が襲来する可能性のある発生源の1つとして、南海トラフ巨大地震が想定されています。

熊本市の震度予想

南海トラフ巨大地震が発生した場合、熊本市では最大で震度6弱の揺れが予測されています。震度6弱は立っていることが困難になり、固定していない家具の多くが移動・転倒するほどの激しい揺れです。

【あわせて読みたい】震度6弱はどれくらい揺れる?マンションは倒壊するの?

熊本市の津波予想

| 南海トラフ地震 | 熊本市の津波浸水想定 |

|---|---|

| 津波の水位 | 2.9~3.0m |

| 津波の高さ | 0.5~0.6m |

熊本市では水位2.9~3.0m、高さ0.5~0.6mの津波が到達すると予測されています。ただし、これはあくまでも想定です。条件によっては、これをはるかに超える津波が襲来する可能性も否定できません。

九州地方が大きく被災した場合の被害想定

| 南海トラフ地震 | 九州地方の被害想定 |

|---|---|

| 全壊及び焼失棟数 | 約98.1万棟~約235万棟 |

| 死者 | 約2.9万人~約24万人 |

九州地方全体が南海トラフ巨大地震で大きく被災した場合、その被害は甚大なものになると想定されています。ただし、これはあくまでも想定であり、実際には想定以上の被害が及ぶ可能性もあります。

津波が発生したときに取るべき行動3選

津波の速度は速く、走って逃げ切れるものではありません。万が一津波が発生した場合、以下のように、迅速かつ的確な行動が求められます。

いざというときに迷わず動けるよう、普段から意識しておくことが極めて重要です。ここからは、それぞれの行動について詳しく解説します。

1. 揺れがおさまったらすぐに避難する

津波は見てから逃げ始めても間に合いません。沿岸や川沿いで強い揺れ、または長くゆっくりとした揺れを感じたら、津波警報がなくてもすぐに避難を始めましょう。「より高く、より遠くへ」を意識して行動することが重要です。

2. 警報・注意報が解除されるまで海には近づかない

警報や注意報が解除されるまでは、海に近づいてはいけません。津波は一度で終わりではなく、何度も繰り返し押し寄せ、後から来る波のほうが高くなることがあるためです。

警報や注意報が発表されている間は、たとえ波が引いたように見えても絶対に海には近づかないようにしましょう。

3. 津波避難場所や高台に逃げる

海辺で地震に遭遇した時は、津波避難場所や高台に逃げましょう。津波からの緊急避難場所として津波避難タワーや、高台にある津波避難場所、頑丈な建物を指定した津波避難ビルなどがあります。

海辺の近くに住んでいる場合は、日頃からハザードマップでこれらの場所を確認しましょう。自宅や職場からの避難経路を実際に歩いて確かめておくことが、いざというときの迅速な避難につながります。

津波に備える日頃からの対策5つ

津波による被害を最小限に抑えるためには、発生時にどう行動するかを知っておくだけでなく、日頃からの備えが不可欠です。ここでは、今日からでも始められる5つの対策を紹介します。

これらの対策は、いざというときに命を守るための重要な対策になるでしょう。ここからは、それぞれの対策について解説します。

対策1. 危険な場所を確認する

自宅や学校、職場周辺など、普段の生活圏内で津波による浸水が想定されている場所を把握することが重要です。国土交通省や各自治体が公開しているハザードマップを利用して、危険な区域を確認しておきましょう。

海から離れていても、川を遡上して津波が到達することもあるため、川沿いの地域も注意が必要です。

対策2. ハザードマップで避難場所を確認する

日頃からハザードマップで避難場所を確認しておきましょう。ハザードマップには、危険な場所だけでなく、安全な避難場所が示されています。

自宅や職場から最も近い避難場所はどこか、そこへ至る避難経路は安全か、複数のルートを確認しておくことが大切です。実際にその道を歩いてみて、危険な箇所がないかチェックしておくとより安心です。

対策3. 地域の防災訓練に参加する

地域の防災訓練に参加するのも、重要な津波対策です。知識として知っているだけでなく、実際に訓練に参加して体を動かすことで、避難時のイメージが具体的になります。

多くの自治体では、津波を想定した避難訓練を実施しています。地域の訓練に積極的に参加し、いざというときに落ち着いて行動できるよう備えましょう。

対策4. 家族で連絡方法を決めておく

災害発生時、家族が離れ離れになっている可能性があります。電話回線はつながりにくくなることが予想されるため、安否確認の方法を事前に話し合っておくことが重要です。

災害時は、災害用伝言ダイヤル(171)や災害用伝言板(web171)などのサービスが役立ちます。使い方を確認し、集合場所を決めておくなど、具体的な連絡方法を家族で共有しておきましょう。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

対策5. 家の中の安全対策をしておく

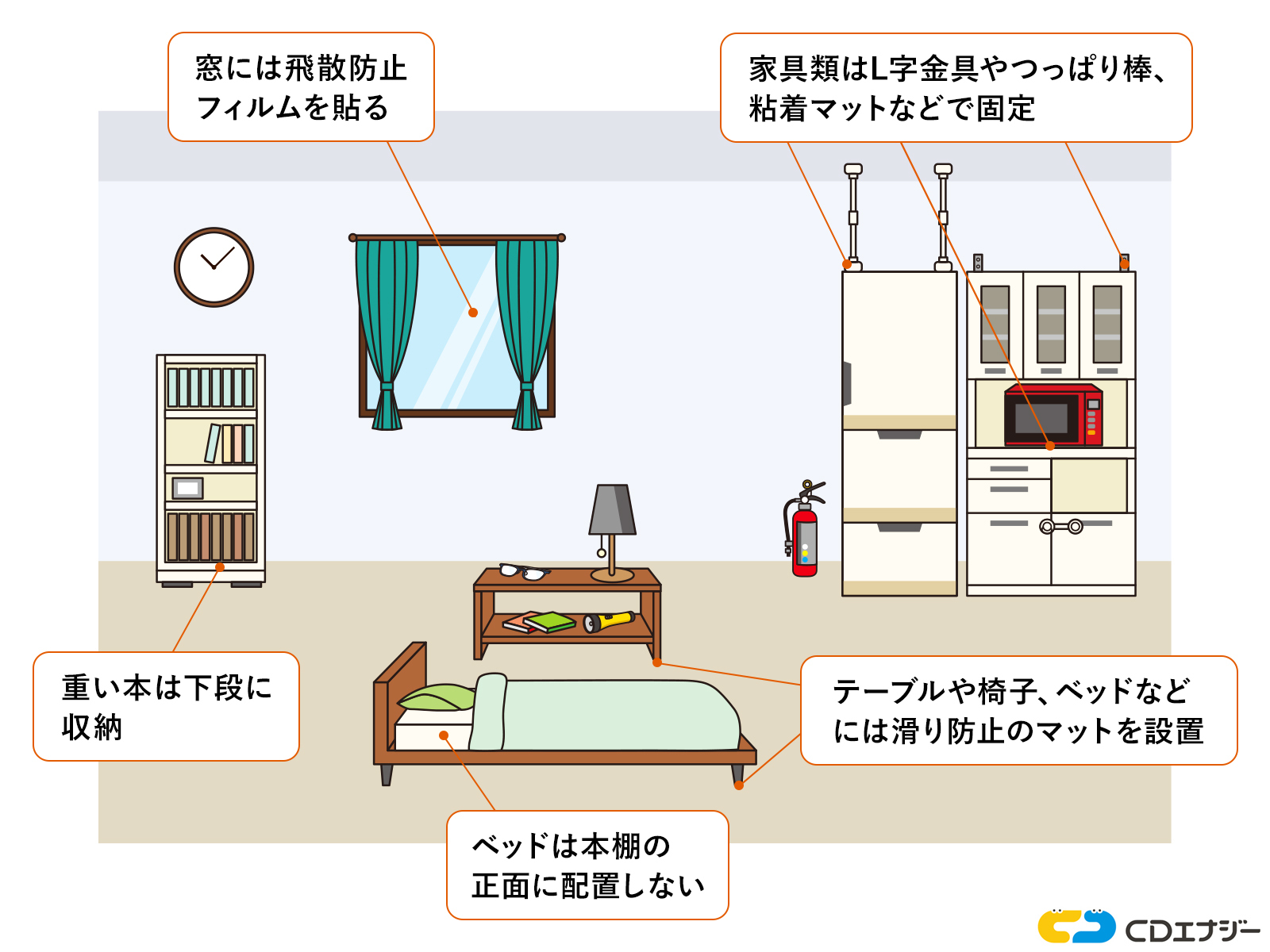

津波だけでなく、地震の揺れから身を守る必要もあります。L字金具や突っ張り棒などを使って、家具をしっかりと固定しましょう。家具の転倒は、怪我の原因になるだけでなく、避難経路を塞いでしまう恐れもあります。

また、窓ガラスが割れても破片が飛び散らないように、飛散防止フィルムを貼っておくことも安全対策として有効です。

津波避難・備えチェックリスト

| 津波からの避難チェックリスト | ||

| □ | 強い揺れ・長くゆっくりした揺れを感じたらすぐに避難を開始する | |

| □ | 津波警報や注意報を見聞きしたらすぐに避難を開始する | |

| □ | 海岸や川のそばから、すぐに離れる | |

| □ | とにかく高い場所を目指して避難する | |

| □ | 避難する際は持ち物を最小限にする | |

| □ | 警報・注意報が解除されるまで絶対に安全な場所から動かない | |

| □ | テレビ・ラジオ・防災行政無線などで正確な情報を入手する | |

| 日頃からの備えチェックリスト | ||

| □ | ハザードマップで自宅・勤務先周辺の浸水想定区域を確認したか | |

| □ | 避難場所、避難ビル、高台の場所を複数確認したか | |

| □ | 避難場所までのルートを実際に歩いて確認したか | |

| □ | 地域の防災訓練に参加したか | |

| □ | 家族と安否確認の方法や集合場所を決めているか | |

| □ | 家具の固定やガラスの飛散防止対策は済んでいるか | |

| □ | 非常用持ち出し袋を準備し、すぐに持ち出せる場所に置いているか | |

いざというときに備えて、避難方法を知り、日頃から備えておくことが大切です。なお、非常用持ち出し袋には、飲料水や食料品、懐中電灯などの防災グッズを入れておきます。

詳しい持ち物については、以下の記事で解説しています。あわせて確認しておきましょう。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

熊本地震や津波に関するよくある質問

ここまで熊本地震と津波について解説してきましたが、まだ疑問が残っている方もいるかもしれません。ここでは、熊本地震や津波に関してよく寄せられる質問に回答します。

熊本地震の津波で予測された高さは?

有明・八代海で津波注意報が発令された際に、高さ1mの津波が予測されました。しかし、気象庁によると実際には津波は観測されませんでした。

熊本地震の死者数は?

2016年の熊本地震による死者数は、273名と報告されています。重傷者は1,203名、軽傷者は1,606名です。

熊本地震で死者が少なかったのはなぜ?

熊本地震では甚大な家屋被害が出ましたが、人的被害は比較的抑えられました。その要因は2つあります。

まず、前震と本震がともに夜間に発生したことが挙げられます。これにより、昼間に人が集まる商業施設やオフィス街での被害を免れました。

また、大規模な火災や津波などの二次災害が発生しなかったことも、被害を限定的にした大きな要因と考えられています。

熊本地震を教訓にして地震・津波に備えよう!

熊本地震は、震源が内陸であったために津波の被害はありませんでした。しかし、津波に関する注意報が全く出されなかったわけではなく、津波のリスクと無縁ではありません。

南海トラフ巨大地震のような海溝型地震が発生すれば、熊本県沿岸にも津波が到達する可能性があります。熊本地震の教訓を忘れず、この記事で紹介したいざというときの行動や日頃からの備えを実践することが大切です。

この記事で紹介したチェックリストを参考に、今日からできる防災対策を始めましょう。