「阪神淡路大震災で火災が発生したのはなぜ?」

「どれくらいの被害だったの?」

「死者が多い理由は?」

阪神淡路大震災について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

阪神淡路大震災では、地震にともなう火災によって甚大な被害がもたらされました。震度6以上の地域を中心に発生した293件の火災のうち、269件が建物火災で、全焼が約7,000棟、半焼やぼやまで含めると7,500棟以上が被害を受けています。

その背景には電気やガスの事故、避難時の対応などの要因が見られるため、震災による火災から学び、現在の対策につなげることが大切です。

この記事では、阪神淡路大震災で火災が発生した理由について解説します。ほかにも、火災の実態や今後の災害時に備えるための対策についても触れています。記事を読むことで地震にともなう火災について理解が深まり、いざというときも落ち着いて避難できるでしょう。ぜひ最後までお読みください。

阪神淡路大震災で発生した火災とは?

阪神淡路大震災は1995年1月17日午前5時46分に発生した地震で、震度6以上の地域を中心に293件もの火災が発生しました。そのうち269件が建物火災で、全焼が約7,000棟、半焼やぼやまで含めると7,500棟以上が被害を受けました。

特に神戸市長田区などで大規模な延焼が起こったと記録されています。被害が拡大した原因は、古い木造家屋の密集や倒壊による道路の封鎖、送電再開時の電気火災などでした。

阪神淡路大震災で火災が発生した理由

阪神淡路大震災で火災が発生した理由は、大きく分けて2つあります。

これらの理由について知ることで、いざというときに火災のリスクを抑えるための行動がとれるでしょう。ここからは、それぞれの理由について解説します。

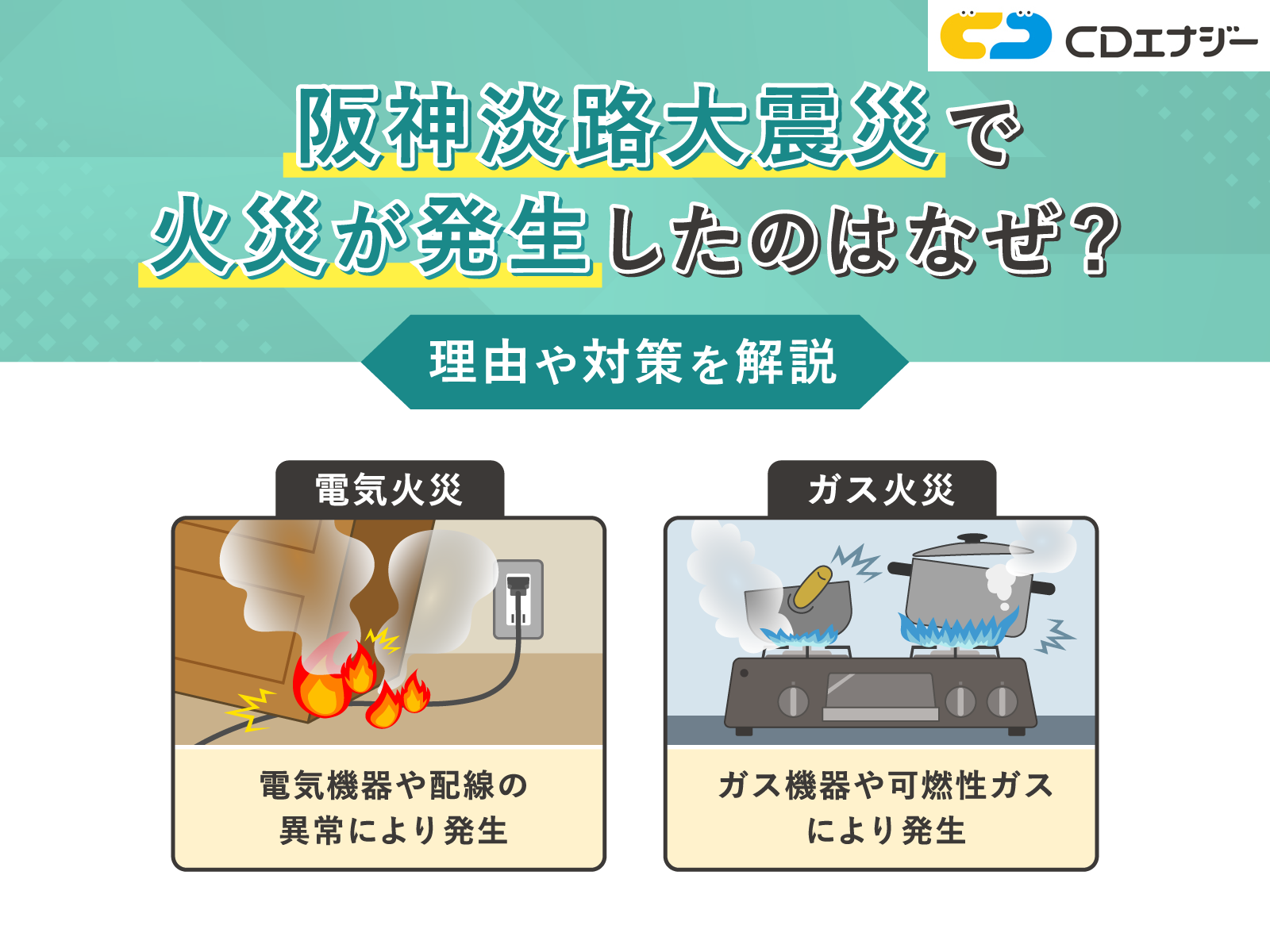

電気火災

阪神淡路大震災で火災が発生した主な原因は、電気火災によるものです。電気火災とは、電気機器や配線の異常によって発生する火災のことです。

特に避難中の留守宅では送電再開時のスパーク(電気的な火花)などにより発生した火災の初期消火ができず、被害が拡大する原因となりました。

ガス火災

ガス火災とは、ガス機器やカセットボンベなどの可燃性ガスが原因で発生する火災のことです。ガスこんろやガスストーブ、ファンヒーターなどの調理・暖房器具の使用中に発生することが多く、油の過熱による火災も代表的な例です。

地震発生当時は冬場で、多くの家庭が石油ストーブやガス機器を使用していました。激しい揺れで暖房器具が転倒し、火の始末ができなかったり、ガス漏れが発生したりして火災に発展したケースが報告されています。

阪神淡路大震災で死者が多かった理由

阪神淡路大震災で死者が多かった理由は、主に4つあります。

上記の要素が複合的に重なり、甚大な被害をもたらしました。ここからは、それぞれの理由について解説します。

1. 旧耐震基準の家が多かった

阪神淡路大震災で死者数が多かった理由の1つが、1981年以前に建てられた「旧耐震基準」の住宅が多く存在していたことです。これらの家は現在の耐震基準に比べ耐震性が低く、大地震の揺れに耐えられず倒壊するケースが相次ぎました。

その結果多くの人が倒壊した建物の下敷きとなり、圧死につながってしまったのです。

2. 共振によって揺れが増幅した

地震の揺れの周期と建物の固有周期が重なる「共振」が発生したことも、理由の1つです。阪神淡路大震災では、1〜2秒の周期で揺れる地震波と、多くの木造住宅の固有周期が一致し、揺れが増幅しました。

その結果、通常よりも激しい揺れとなって建物の倒壊を引き起こしました。

3. 火災が発生した

阪神淡路大震災では、地震による建物倒壊に加えて火災も多数発生しました。避難の遅れや倒壊した家屋に閉じ込められた人々が、迫りくる炎から逃げられず、焼死に至ったことが記録されています。

電気火災やガス火災が重なり、消火活動も困難を極めました。この火災被害が震災の死者数を大きく押し上げた要因の1つとなっています。

4. 渋滞によって救助が遅れた

阪神淡路大震災では震災直後に多くの支援物資や一般車両が幹線道路に集中し、大規模な渋滞が発生しました。この影響で、救助活動に向かう消防・警察・自衛隊の車両や、重機・救急車両の通行が大幅に妨げられました。

その結果、救助や消火活動が遅れたことが報告されています。

阪神淡路大震災の火災から学ぶ4つの対策

阪神淡路大震災の火災から学ぶ対策は、4つあります。

地震による火災を防ぐためには、上記のような事前の準備が非常に重要です。ここからは、それぞれの対策について解説します。

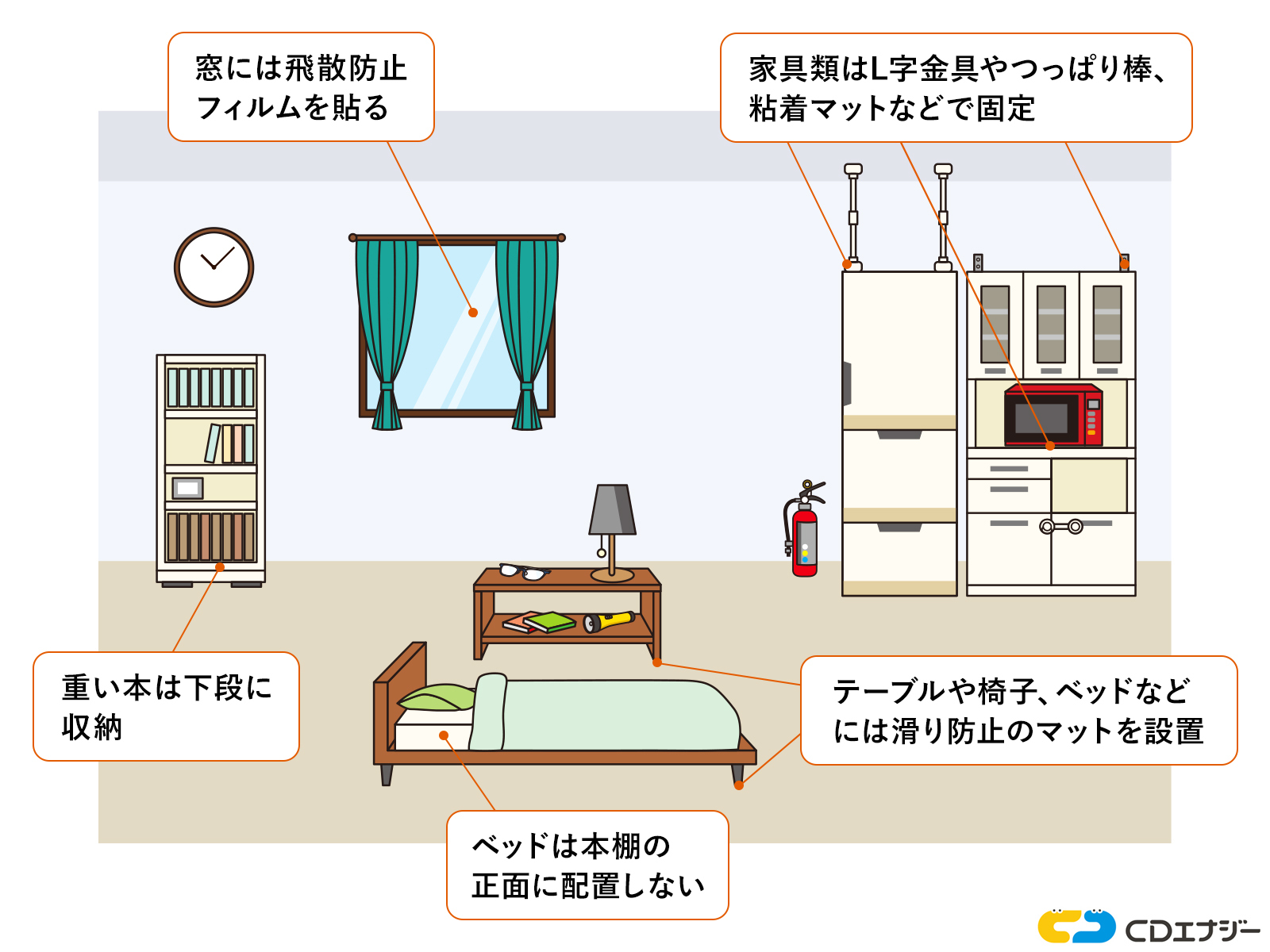

1. 家具の転倒防止対策をおこなう

家具の転倒や落下によって負傷したり出口をふさがれたりするリスクを避けるため、家具の転倒防止対策をおこないましょう。転倒防止対策として最も確実な方法は、家具を壁にL型金具でネジ止めすることです。

キャスターつきの家具は、動かないようにロックを掛けて固定します。テーブルや椅子などの家具は滑らないように、滑り止めマットや粘着マットを使用することも効果的です。

これらの対策により、家具による怪我や二次災害のリスクを減らせます。

2. 感震ブレーカーを設置する

感震ブレーカーを設置すると、地震による大きな揺れを感知して瞬時に自宅内の電力を遮断してくれます。これにより、地震後に発生しやすい電気機器のショートや送電再開時の通電火災を防げます。

実際に、震度6強の地震で本棚から落ちた本が電気ストーブに当たって火災が発生した事例もありました。感震ブレーカーが設置されていれば、ブレーカーが自動で落ち、火災を未然に防ぐことができます。

感震ブレーカーがないご家庭は、ぜひこの機会に設置しておきましょう。

3. 暖房機器の周辺を整理する

ストーブなどの暖房機器周辺は、火災のリスクを避けるために整理整頓が必要です。暖房機器の近くに可燃物が置いてあると、暖房器具が倒れて火災に発展するリスクが高まります。

たとえば、衣類や布団、書類、カーテンなどは熱を受けて引火する危険性があります。暖房機器を使用する際は、周囲に十分なスペースを確保し、可燃物との接触を避けましょう。

4. 避難時はブレーカーを落とす

地震発生時に避難する際は、必ずブレーカーを落としましょう。地震の揺れによって電気機器や配線が損傷すると、送電再開時に火災の原因となることがあるからです。

特に、通電した家電製品から火花が出たり、過熱したりすることで発火する可能性が高く、危険です。避難の際にブレーカーを落とすことで、電気火災の発生を抑えられます。

阪神淡路大震災に関するよくある質問

阪神淡路大震災に関するよくある質問は、以下の通りです。

震災に関する疑問を解消することで、今後の災害への備えや防災対策をより効果的に進められるでしょう。ここからは、それぞれの質問に回答します。

阪神淡路大震災が発生したのはいつ?

阪神淡路大震災が発生したのは、1995年1月17日です。兵庫県南部を中心に甚大な被害をもたらし、特に神戸市をはじめとする都市に大きな影響を与えました。

阪神淡路大震災の震度は?

阪神淡路大震災は、最大震度7を記録しました。この震度は日本で最も強い揺れを示すもので、震源地周辺の兵庫県南部を中心に甚大な被害をもたらしました。

阪神淡路大震災による死者数は?

阪神淡路大震災による死者数は6,434名にのぼりました。死亡原因で最も多かったのは圧死で、次いで焼死・熱傷など火災による死者です。この大規模な災害は日本の防災対策に大きな影響を与えました。

出典:阪神・淡路大震災について(確定報)|総務省消防庁、阪神・淡路大震災の経験に学ぶ 第1章 死者を減らすために|国土交通省近畿地方整備局

阪神淡路大震災の火災を理解して今から対策しよう

阪神淡路大震災では、火災が大規模な被害を引き起こしました。震災後、倒壊した建物から漏れるガスや電気設備の破損が原因で火災が発生し、多くの命が奪われました。これらの火災の多くは、事前対策が不十分だったことが要因となっています。

阪神淡路大震災を教訓に、家庭や地域での防災意識を高めることが重要です。具体的には家具の転倒防止や感震ブレーカーの設置、暖房機器周辺の整理、避難時のブレーカー操作などがあります。これらの対策を通じて、地震後の火災や事故を未然に防ぎ、いざというときに安全に対応できる体制を整えましょう。

阪神淡路大震災の教訓を生かし、今からでもできる防災対策を講じることで、災害時の被害を最小限に抑えられます。対策をおこなう際は、ぜひこの記事で解説したポイントを参考にしてください。