1995年の阪神淡路大震災は都市部を直撃し、兵庫県を中心に甚大な被害をもたらしました。小規模ながら津波も発生しており、津波は小規模で、最大でも淡路島・江井の検潮で約34cmを観測したと報告されています。

阪神淡路大震災から、南海トラフ地震や首都直下型地震の備えを学ぶことが大切です。具体的な備えとしては、家具類の固定や食料・飲料水の備蓄などがあります。ほかにも、家族間での連絡手段の共有や津波標識の確認などもあるため、一度チェックしておくとよいでしょう。

この記事では、阪神淡路大震災で観測された津波の状況や被害の概要について詳しく解説します。被災の実態を正しく理解することは、防災意識を見直すきっかけにもなりますので、防災対策をして災害に備えたい方は、ぜひ最後までお読みください。

阪神淡路大震災の津波の高さは?

阪神淡路大震災では、小規模ながら津波が発生しました。検潮所で観測した津波の最大の高さは、淡路島の江井で34cmと報告されています。津波の被害は小規模でしたが、揺れによって火災や建物の倒壊、ライフラインの寸断など深刻な被害が発生しました。

阪神淡路大震災の概要

阪神淡路大震災は、1995年に発生した日本の災害史に残る大きな地震のひとつです。突然の揺れは多くの人々の暮らしを一変させ、都市部にも大きな影響を及ぼしました。ここでは、阪神淡路大震災の震度や被害者数について詳しく解説します。

阪神淡路大震災の震度

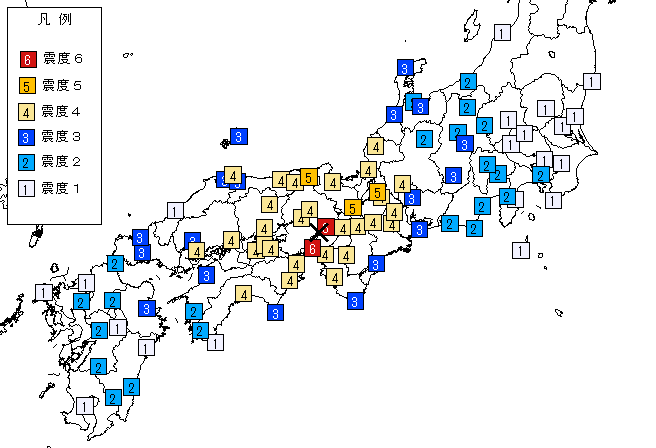

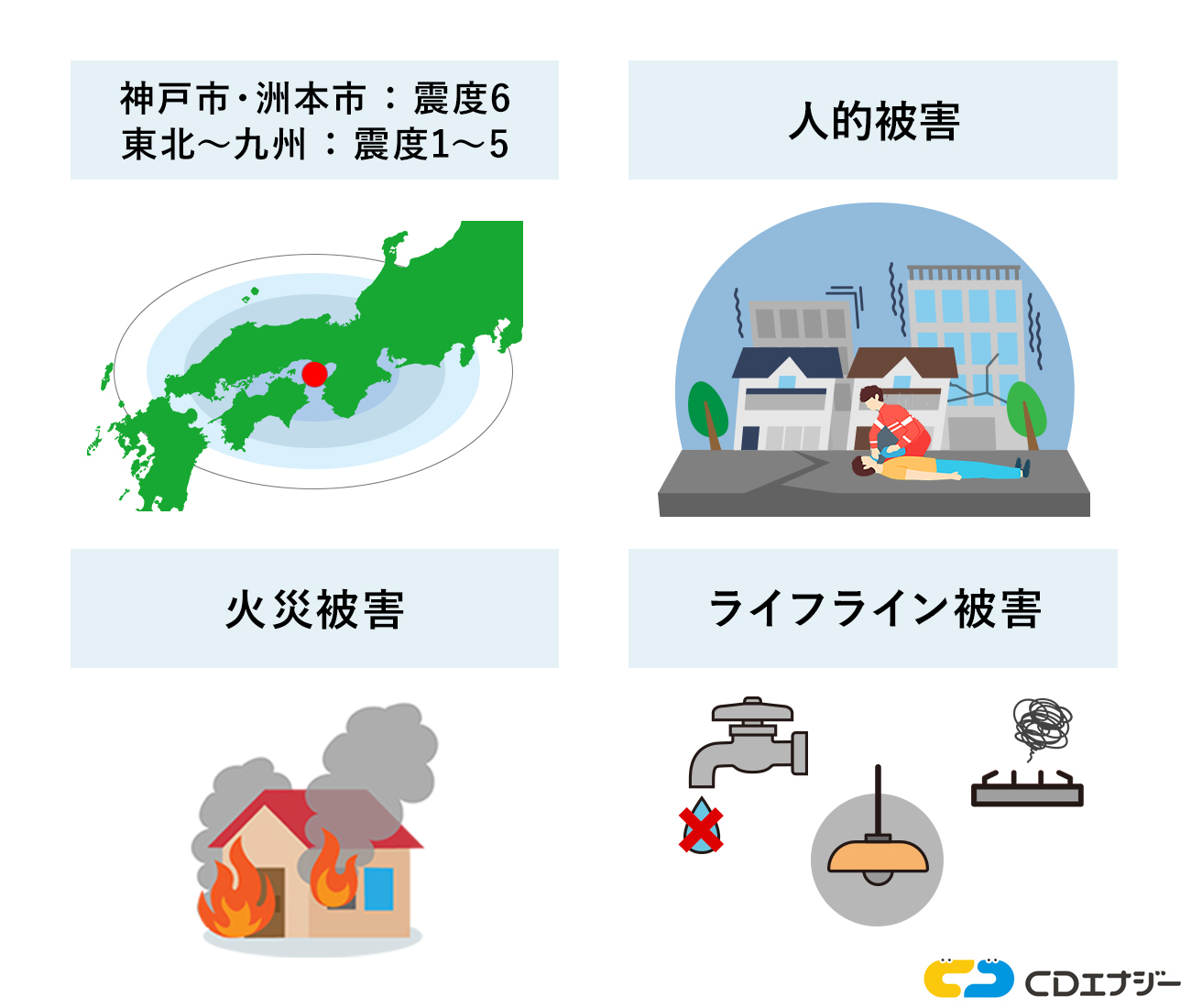

阪神淡路大震災では、神戸市と洲本市で震度6を観測し、東北から九州にかけての広範囲でも震度1〜5の揺れが確認されました。当時の震度7は、現地調査によって判断される仕組みでした。

調査の結果、神戸市三宮や北淡町、須磨区から宝塚市、淡路島北部においても震度7の激しい揺れがあったことが判明しています。震度7が、東西に帯状に広がる分布となった点も特徴です。

【あわせて読みたい】阪神・淡路大震災の震度7とは?全国各地の震度・被害の分布図や防災対策を紹介

被害者数

阪神淡路大震災では、兵庫県を中心に甚大な人的被害が発生しました。被害者の内訳は、以下の通りです。

| 死者 | 行方不明者 | 負傷者 |

|---|---|---|

| 6,434名 | 3名 | 43,792名(重傷10,683名、軽傷33,109名) |

建物の倒壊や火災などの直接的被害に加え、避難生活による体調悪化などの災害関連死も含め、計6,434名が亡くなりました。地震の発生が早朝の就寝時間だったこともあり、家屋の倒壊による窒息や圧死が多くを占めています。

火災の被害

阪神淡路大震災では、地震直後から各地で火災が同時多発的に発生し、特に神戸市内では甚大な被害となりました。神戸市内での火災の内訳は、以下の通りです。

| 全焼 | 半焼 | 部分焼 | ぼや |

|---|---|---|---|

| 6,975 | 80 | 270 | 71 |

出火原因には、市場や商店などでの火気使用、建物の倒壊による漏電や電気設備の損傷などが考えられています。密集地での火災リスクの高さが、改めて浮き彫りになった震災です。

ライフラインへの影響

阪神淡路大震災では、生活に欠かせないライフラインが一瞬で途絶えました。震災によって水道は約127万戸で断水、電気は約260万戸で停電、ガスも約84万5,000戸で供給が停止しました。

電気の応急送電完了は 1995年1月23日15時04分(地震発生から6日目・約153時間後)、水道は完全復旧までに時間がかかったことがわかっています。長期間の不便な生活を強いられ、多くの方が避難所生活を余儀なくされました。

阪神淡路大震災と東日本大震災、能登半島地震の違い

阪神淡路大震災、東日本大震災、能登半島地震はいずれも大きな被害をもたらしたものの、特徴には違いがあります。それぞれのマグニチュードや最大震度は、以下の通りです。

| 阪神淡路大震災 | 東日本大震災 | 能登半島地震 | |

|---|---|---|---|

| マグニチュード | M7.3 | M9.0 | M7.6 |

| 最大震度 | 震度7 | 震度7 | 震度7 |

| 震源・深さ | 淡路島北部(大阪湾)/深さ:約16km | 三陸沖24km | 石川県能登地方16km |

| 津波被害 | ほとんどなし | あり | あり |

阪神淡路大震災は早朝に発生したため、多くの方が就寝中で建物の倒壊に巻き込まれるケースが目立ちました。東日本大震災は広範囲に被害が及び、特に津波による溺死が死因の9割以上を占めるなど、津波災害の深刻さが際立ちます。

能登半島地震では最大震度7を記録し、建物倒壊やライフラインの寸断に加え、輪島市の朝市では大規模火災も発生しました。津波の有無や死因の傾向など、被害の内容にもそれぞれ違いが見られます。

【あわせて読みたい】東日本大震災の震度はどれくらい?人的被害や津波による被害も詳しく解説

南海トラフ地震で予想される津波

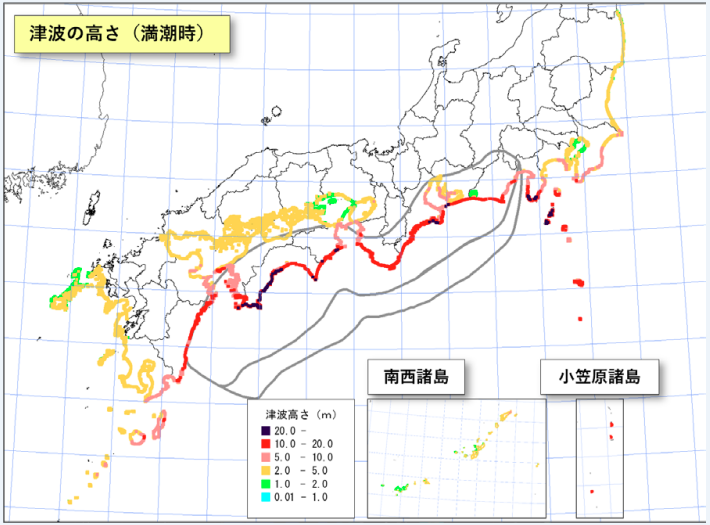

南海トラフ地震が発生した場合、静岡県から宮崎県の一部にかけて震度7の揺れが予想されています。それに伴い、関東から九州の太平洋沿岸では、10mを超える津波が襲来する可能性があります。

瀬戸内海や大阪湾周辺など、太平洋沿岸以外の地域でも2m以上の津波が想定されており、広い範囲での注意が必要です。あらかじめ地域の津波リスクを把握し、早めの避難を心がけましょう。

地震・津波から身を守るための5つの対策

地震や津波は突然発生し、私たちの生活に大きな被害をもたらします。いざというときに慌てず行動するには、日頃からの備えが何よりも大切です。ここでは、地震や津波から自分や家族の命を守るために知っておきたい5つの対策を紹介します。

災害への意識を高め、日常生活の中でできる備えを見直してみましょう。

1. 津波標識を確認する

津波の危険がある地域では、標識の確認が命を守る行動につながります。海の近くには、津波注意や津波避難ビルなどを示す標識が設置されています。

海沿いに住んでいる方や、レジャーなどで海の近くへ出かける際には、標識を日頃からチェックする習慣をつけておきましょう。万が一津波が発生した際も、標識の存在を知っていれば、迷わず速やかに安全な場所へ避難できます。

2. 家の中の安全対策をする

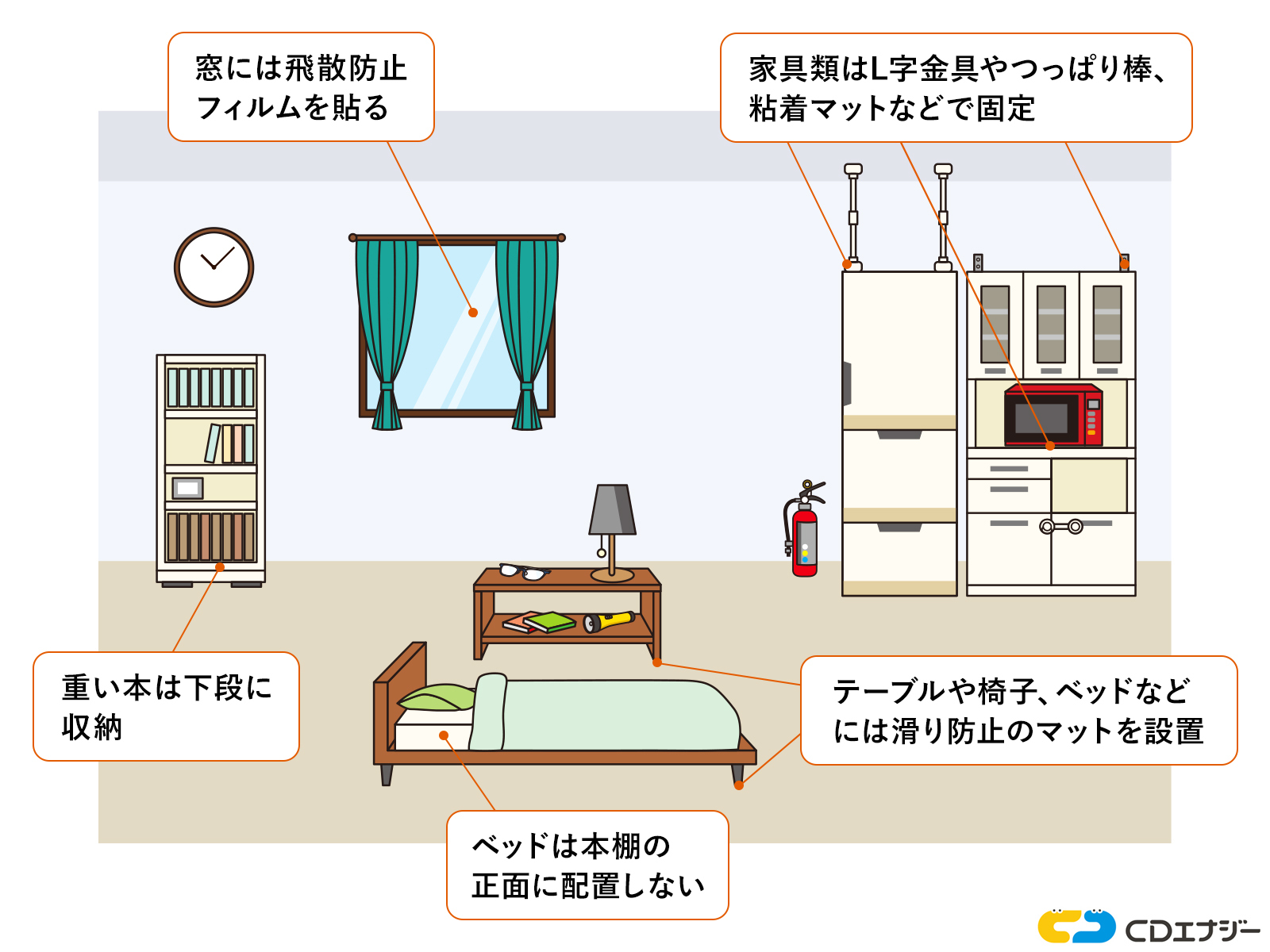

家の中の安全対策も万全にしておくことが大切です。地震による被害を防ぐためには、家具をL字金具やベルト式器具でしっかり固定しましょう。寝ているときに家具が倒れてこないように、向きや位置にも注意が必要です。

また、引き出しや棚の扉には飛び出し防止器具をつけ、ガラス部分には飛散防止フィルムを貼ると安心です。日常の中でできる対策を一つずつ進めることが、災害時の被害を最小限に抑えることにつながります。

3. 家族で連絡方法を決めておく

家族が別々の場所で被災する可能性を考え、平時から連絡手段を共有しておくことも大切です。災害時は電話がつながりにくくなるため、災害伝言ダイヤル(171)や災害用伝言版の利用も検討しましょう。それぞれのサービス内容は、以下の通りです。

| 災害用伝言ダイヤル(171) | ・音声で安否を伝えるサービス ・自宅や携帯の番号を使って音声を録音し、全国から再生可能 |

| 災害用伝言版 | ・文字で安否を伝えるサービス ・携帯や固定電話から文字を登録し、全国から確認可能 |

どちらも普段使う機会が少ないため、操作方法を家族で確認しておきましょう。年に数回、体験利用できる日も設けられているので、活用して慣れておくと安心です。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

【あわせて読みたい】災害時の安否確認方法4選!高齢者の見守りサービスやグッズも紹介

4. 地域の防災訓練に参加する

防災訓練に参加し、実際の行動を体験することで、いざというときの行動力が身につきます。地震や津波対策は知識だけでなく、体で覚えることも重要です。

地域の自治体や学校、職場などでおこなわれる防災訓練は、実際に避難ルートを確認し、安全な行動を体験できる貴重な機会です。日頃から訓練に参加することで、災害時にも冷静に行動できる力が備わります。家族で一緒に参加して、災害時の行動について考える時間を作りましょう。

5. ハザードマップで避難場所を確認しておく

災害時に備えて、避難場所と経路を理解しておきましょう。ハザードマップを活用すれば、自宅周辺の浸水リスクや避難場所、避難経路などが一目で確認できます。

事前に家族や大切な方と一緒に避難ルートや集合場所を決めておけば、いざというときも安心です。自治体のハザードマップは以下のサイトから確認できるので、ぜひ一度チェックしてみてください。

▼ハザードマップ

https://disaportal.gsi.go.jp

非常用持ち出しバッグの用意と備蓄品チェックリスト

地震の備えとして、非常用持ち出しバックを用意しておくことも大切です。余裕のあるタイミングで用意することで、いざというときでもすぐに行動できます。

こちらでは、用意しておくと良いものをチェックリストにまとめました。ダウンロード・印刷して使用できますので、ぜひご活用ください。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

阪神淡路大震災の津波に関するよくある質問

最後に、阪神淡路大震災の津波に関するよくある質問に回答します。

事前にできる対策や津波の高さと人的被害の関係について、詳しく知りたい方はぜひ参考にしてください。

事前にできる津波対策はある?

大きな地震や津波に備えて、個人でできる主な対策は以下の通りです。

- 避難所や避難経路の確認

- 自宅や職場、学校周辺の津波リスクの把握

- 非常持ち出し袋の準備

まずはハザードマップを確認し、自分の住む地域にどの程度の津波が想定されているかを把握しましょう。避難所や経路は家族全員で共有しておくことが重要です。また、万が一に備えて、必要なものを非常持ち出し袋に入れておきましょう。

【あわせて読みたい】津波対策は何をすればよい?日本での取り組みや基礎知識を解説

何mの津波が来たら人的被害が出る?

津波による人的被害は、わずか数十センチの高さでも発生する可能性があるため、注意が必要です。30cmの津波でも成人が歩くのは困難となり、50cmを超えると健康な人でも立っていられず流され始めます。

さらに1mを超えると漂流物にぶつかる危険が高まり、致命傷につながるおそれがあります。津波は見た目以上に強い力を持つため、少しでも異変を感じたら迷わず避難することが大切です。

【あわせて読みたい】津波の最大の高さとは?発生する原因や想定される被害も詳しく解説

阪神淡路大震災の教訓を活かし、災害への備えを万全にしよう!

本記事では、阪神淡路大震災の津波の高さや被害について解説しました。津波の被害は小規模だったものの、揺れによって多くの建物が倒壊し、火災やライフラインの寸断など甚大な被害が発生しました。

災害はいつどこで起きるかわからないので、災害への理解を深め、事前に対策をしておくことが大切です。まずは、ハザードマップの確認や非常持ち出し袋の準備、家族での避難経路の共有など、日頃からできる備えから始めましょう。小さな備えの積み重ねが、大切な命を守る力になります。