「防災の日とはどんな日?」

「防災の日にやることは?」

「9月1日が防災の日なのはなぜ?」

防災の日について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。防災の日とは、自然災害に対する意識を高め、備えを万全にすることを目的とした日のことです。

この記事では、防災の日について解説します。ほかにも、制定の背景や当日やることについても触れていきます。

この記事を読むことで気になる疑問を解決し、防災意識が高まるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。

防災の日とは?

防災の日とは、毎年9月1日に制定されている、自然災害に対する備えや意識を高めることを目的とした日です。地震や台風、豪雨などの災害に備え、日頃からの対策を確認したり強化したりする機会とされています。

【あわせて読みたい】防災の日で子ども向けにできることは?遊びながら学ぶ方法も紹介

防災の日が制定された背景

防災の日は、1923年9月1日に発生した関東大震災を忘れないために制定されました。この震災は、死者・行方不明者10万5千人以上という甚大な被害をもたらし、防災対策の重要性が強く認識されるきっかけとなりました。

また、9月1日は暦の上で「二百十日」にあたり、台風が多い時期でもあります。これらの背景から災害に対する意識を高め、備えることを目的として防災の日が設けられました。

防災週間とは

防災週間とは、毎年8月30日から9月5日までに設定されている、防災意識を高めることを目的とした期間のことです。1982年に制定され、政府や地方自治体、関係機関が協力して、防災訓練や啓発イベントを実施しています。

防災の日にやるべきこと

防災の日には、災害に備えるための対策を見直すことが重要です。防災の日にやるべきことは、以下の3つです。

日頃から準備しておくことで、緊急時に冷静に対応できます。ここからは、それぞれの対策について解説します。

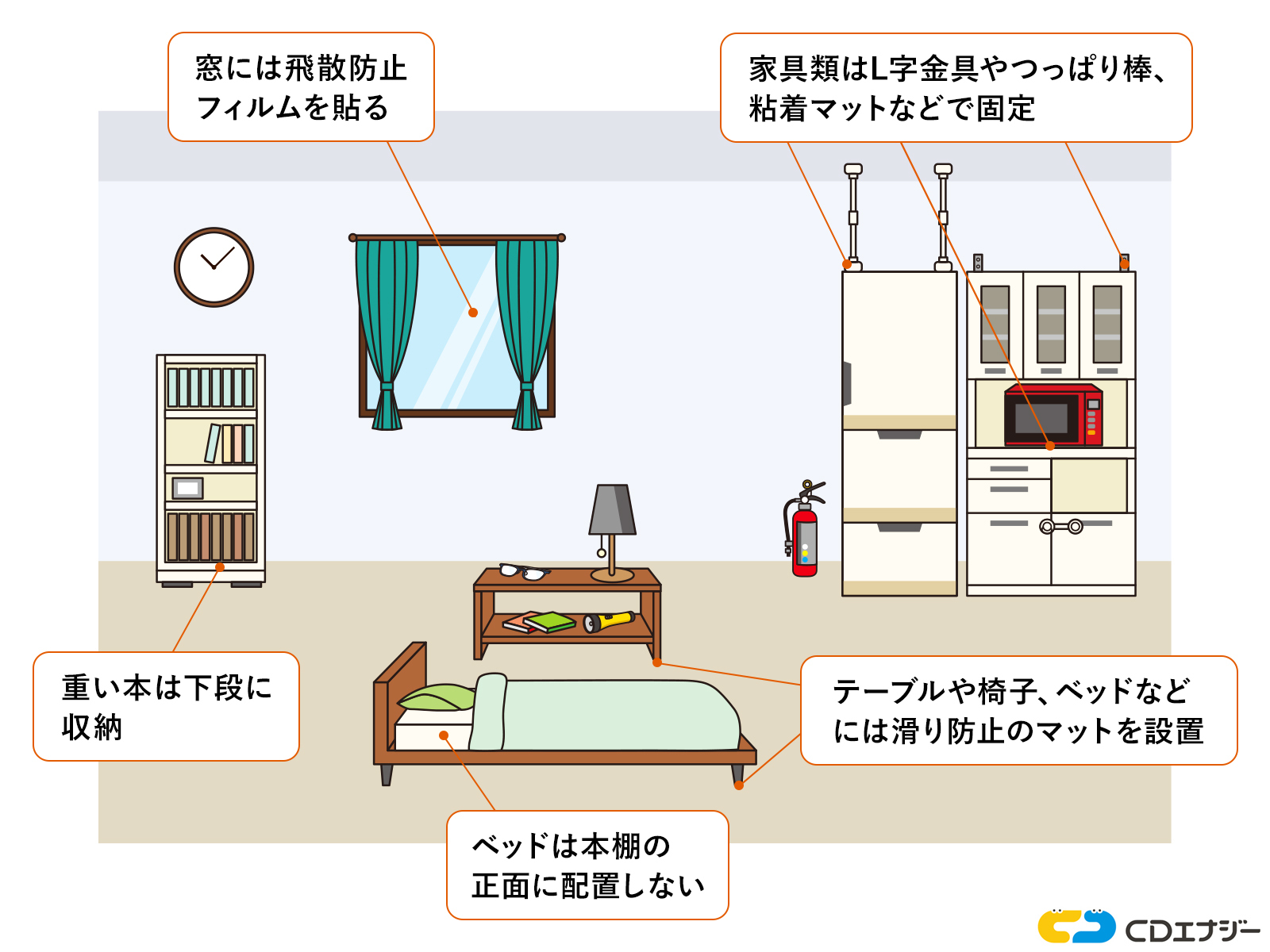

1. 家具の転倒防止対策

地震で家具が転倒しないように、転倒防止対策をおこないましょう。特に背の高い家具や重い家電は、倒れると命の危険にもつながります。

具体的な方法は、以下の通りです。

- 壁にL型金具でネジ止めする

- キャスターつき家具はロックする

- テーブル・イスの滑り止め対策をする

最も確実な方法は、L型金具を使用して家具をネジで壁に固定するやり方です。壁に穴を開けるのが難しい場合は、突っ張り棒とストッパーで代用できます。

キャスターつきの家具は、移動時以外は必ずロックしておきましょう。また、普段動かさないものは着脱式ベルトなどで固定できます。

テーブルやイスなどの低い家具も揺れによって移動することがあるため、滑り止めマットを敷くと安心です。

2. 非常用持ち出しバッグの用意・備蓄品の点検

いざというときに備えて、非常用持ち出しバッグの用意と備蓄品の点検をおこないます。非常用持ち出しバッグは、災害時にすぐに持ち出せるよう準備しておく袋のことです。非常用持ち出しバッグの中身は、家族の分も適宜用意しましょう。

なお、マンションに住んでいる場合は避難所に逃げるよりも、在宅避難するほうが安全なケースがあります。在宅避難の可能性がある場合は、災害に備えて備蓄品を用意しましょう。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

3. 避難経路・連絡手段の確認

災害時の安全を確保するために、避難経路や連絡手段を確認する必要があります。

まず、避難場所や避難ビルがどこにあるのかを確認しましょう。避難場所は集中する可能性があるため、1カ所だけでなく複数の候補を調べておくと安心です。

また、家族や友人と連絡を取る手段も事前に決めておくことが大切です。災害時には電話がつながりにくくなることがあるため、SNSや安否確認サービスの利用も検討しましょう。

災害が発生した際に取るべき行動

災害が発生した際には、以下のような行動が必要です。

状況に応じて適切な対策を取ることで、被害を最小限に抑えられます。ここでは、災害時に取るべき具体的な行動を紹介します。

1. 身の安全を確保する

地震などの災害が発生した際は、まず落ち着くことが最も重要です。慌てずに状況を確認し、身の安全を確保しましょう。頭を守るために丈夫なテーブルの下に隠れるか、テーブルがない場合はクッションなどで頭を守ります。

このとき、ものが「落下しない」「転倒しない」「移動しない」安全な場所に移動することが大切です。

2. 揺れがおさまったら避難する

揺れがおさまったら、速やかに避難を開始しましょう。そのときにいる場所によって避難方法が変わるため、臨機応変に対応することが大切です。

家にいる場合は、忘れずに火の元を確認してからガスの元栓を閉めます。その後、二次災害を防ぐために電気の主幹ブレーカーをオフにします。

施設内では、従業員の指示に従って安全に避難しましょう。慌てて出口に駆け込むと混雑してしまいます。

屋外にいる場合は、ガラスの破片や看板の落下に注意しながら、周囲の状況を確認して安全なビル内へ避難します。海辺にいる場合は津波の危険があるため、迷わず高台に移動しましょう。

3. 情報収集や状況確認をおこなう

災害発生時には、正しい情報を収集して状況確認するよう努めましょう。

インターネットやSNSからも情報収集できますが、誤情報によって混乱を招く恐れがあります。テレビやラジオ、防災行政無線のような信頼できる情報源を優先することが大切です。

防災の日に関するよくある質問

ここでは、防災の日に関するよくある質問についてまとめました。

それぞれの質問に回答していきます。

防災の日が9月1日であるのはなぜ?

防災の日が9月1日であるのは、1923年に発生した関東大震災が由来です。この震災は、首都圏に甚大な被害をもたらし、多くの人命が失われました。

9月1日は台風の襲来が多い二百十日にあたり、災害への備えを意識する日としても適しています。これらの理由から、災害の教訓を風化させず防災意識を高めるために9月1日が防災の日に制定されました。

【あわせて読みたい】防災の日はいつ?制定の由来や目的、備えておきたい防災グッズ5選も紹介

10月・11月には防災の日はないの?

10月・11月には「防災の日」はありませんが、関連する記念日があります。10月13日は「国際防災の日」で、災害の被害を減らすことを目的に国連が制定しました。世界中で防災意識を高めるためのイベントがおこなわれています。

11月5日は「津波防災の日」です。1854年の安政南海地震で、濱口梧陵が稲むらに火をつけて村人を高台に避難させた話に由来しています。

防災の日は何をする?

防災の日には、全国各地で避難訓練やシェイクアウト訓練(地震一斉防災訓練)、救命講習などが実施されます。これらの訓練を通じて、地震や風水害に対する備えや対処方法を学べます。

家庭でも、ハザードマップの確認や非常用持ち出しバッグの点検、家具の固定などの防災対策を見直すよい機会です。また、家族で避難経路を確認し、災害時の連絡手段を話し合うことで、いざというときに落ち着いて行動できます。

防災の日はいつから始まった?

防災の日は、1960年6月11日の閣議で9月1日を「防災の日」とすることが定められたのが始まりです。この日が選ばれたのは、1923年に関東大震災が発生した日であり、また、台風シーズンにあたる二百十日に重なるためです。

防災の日はなぜできた?

防災の日は、1923年9月1日に発生した関東大震災を忘れないために制定されました。この大震災は甚大な被害をもたらし、多くの命が失われました。

その教訓を活かし、防災意識を高めることを目的として、今でも地震や台風などの災害に備える日として知られています。

防災の日に災害対策をおこなおう

防災の日は、災害への備えを見直し、実際に行動を起こす絶好の機会です。各家庭では、家具の転倒防止や非常用持ち出しバッグの準備、備蓄品の点検をおこない、災害時の行動マニュアルを再確認しましょう。

避難経路の確認や連絡手段の確認も重要です。地域でおこなわれている防災訓練に参加することで実際の避難行動を体験できます。災害に備えるための知識と準備を整え、命を守るための意識を高めることが大切です。

防災対策をおこなう際は、ぜひこの記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。