「緊急持ち出し品に何が必要?」

「水や食料は何日分あれば安心?」

「最低限必要なものは?」

緊急持ち出し品について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。緊急持ち出し品には、飲料水や非常食、救急用品などが最低限必要です。

この記事では、いざというときに必要な緊急持ち出し品を、わかりやすいチェックリストで紹介します。女性や子ども、高齢者など家族構成に合わせたアイテムや、被災者のリアルな体験談から学ぶべき備えのポイントも解説します。

この記事を最後まで読めば、大切な家族を守るための具体的な準備品がわかるでしょう。この機会に、今日からできる備えを始めてみてください。

- 【緊急持ち出し品】本当に必要なものチェックリスト

- 家族構成に合わせた追加リスト

- 女性の場合

- 子どもがいる場合

- 高齢者がいる場合

- 【アンケート】大地震の備えで感じた後悔

- 被災者が「こうしておけばよかった...」と感じた備えの後悔

- 被災者が「これがあって助かった!」と感じたもの

- 意外と知らない?防災グッズの基礎知識

- 緊急持ち出し品と備蓄品の違い

- 緊急持ち出し品と二次持ち出し品の違い

- 【被災者の体験から学ぶ】災害に向けた6つの備え

- 1. 食料・飲料水を備蓄する

- 2. 家具類の固定・配置の見直し

- 3. 避難経路・連絡手段を家族で共有・確認する

- 4. ライフライン対策をしておく

- 5. 車のガソリンを確保・満タンにしておく

- 6. 防災訓練に参加する

- 緊急持ち出し品に関するよくある質問

- 非常用持ち出し袋はいらない?

- 防災グッズを用意してないとどうなる?

- 緊急持ち出し品を用意して災害に備えよう

【緊急持ち出し品】本当に必要なものチェックリスト

災害が発生した際、迅速かつ安全に避難するために持ち出すべきものを「緊急持ち出し品(一次持ち出し品)」と呼びます。緊急持ち出し品は、持ち運びやすいようにリュックサックなどにまとめます。

いざというときに慌てないよう、上記のリストを参考にして非常用持ち出し袋の中身を確認・準備しましょう。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

家族構成に合わせた追加リスト

基本的な緊急持ち出し品に加えて、家族の状況に合わせて備えることも重要です。ここでは、女性、子ども、高齢者がいる場合に、それぞれ追加で準備しておきたいアイテムをご紹介します。

女性の場合

| 女性が避難する際に追加したいもの |

|---|

|

避難所での生活ではプライバシーの確保が難しく、衛生面や防犯面での不安が大きくなる場合があります。女性ならではの視点で、上記のアイテムを追加すると安心です。

特に生理用品は、支援物資として届きにくかったり、好みのものが手に入らなかったりすることがあります。最低でも1周期分は用意しておきましょう。

子どもがいる場合

| 子どもがいる場合に追加したいもの |

|---|

|

小さな子どもがいる家庭では、大人とは別に特別な準備が必要です。子どもの年齢に合わせて、必要なものを忘れずに準備しましょう。

特に乳幼児がいる場合は命に直結するアイテムが多いため、しっかりと確認が必要です。

高齢者がいる場合

| 高齢者がいる場合に追加したいもの |

|---|

|

持病があったり、身体機能に不安があったりする高齢の家族がいる場合は、健康管理や生活補助に必要なものを入れておきましょう。避難生活での体調変化に対応できるよう、普段から使っているものを中心に準備します。

入れ歯や補聴器など、ないと生活に大きな支障が出るものは、紛失しないように保管場所を決めておくことも重要です。

【アンケート】大地震の備えで感じた後悔

万全に準備したつもりでも、実際に災害に直面すると「こんなはずではなかった」「あれも必要だった」と想定外の事態が起こることは少なくありません。被災を経験した方々のリアルな声は、わたしたちの防災対策を見直す上で何よりの教訓となります。

今回、防災エナジー編集部は、災害の経験者に大地震の備えで感じた後悔に関するアンケートを実施しました。アンケート結果を元に、後悔したことや、あって助かったアイテムを具体的にご紹介します。

体験者の声に耳を傾け、あなたの備えをより実践的なものへとアップデートさせましょう。

【あわせて読みたい】【被災者の体験談】困ったこと・役立つ防災グッズ・後悔したことを紹介

被災者が「こうしておけばよかった…」と感じた備えの後悔

| 順位 | 後悔したこと | 割合 | 被災者の声 |

|---|---|---|---|

| 1 | 食料・水の備蓄 | 25.4% | 調理不要で食べられるものや、飲料水のストックがもっと必要だった。 |

| 2 | 電気・ライフライン対策 | 11.0% | 懐中電灯や電池のほか、モバイルバッテリーや発電機があればと後悔した。 |

| 3 | 防災グッズ・持ち出し品の準備 | 8.1% | 医薬品や現金、下着類など、基本的な持ち出し品をまとめていなかった。 |

| 4 | 家具の固定・転倒防止 | 7.5% | 家具の固定が不十分で、食器が割れたり、避難の妨げになったりした。 |

| 5 | 防災意識・訓練など | 5.2% | 防災訓練に参加することの重要性を痛感した。 |

アンケート結果によると、被災者の多くが事前の備えに対して何らかの後悔を感じていることがわかります。特に声が多かったのは、ライフラインが停止した後の生活に直結する項目でした。

最も多くの人が後悔したのは、食料・水の備蓄です。物流が止まり、お店からものがなくなる中で、生命維持に不可欠な食料と、飲料水の備蓄がいかに重要であるかを物語っています。

次に多かったのは、電気・ライフライン対策です。停電によって明かりが奪われるだけでなく、スマートフォンが充電できず情報から遮断される恐怖や、暖房が使えない寒さを経験した人が多かったことがうかがえます。

また、家具の固定・転倒防止の重要性も指摘されています。ただ固定するだけでなく、中身が飛び出さない工夫までが必要です。

被災者が「これがあって助かった!」と感じたもの

| 役立ったアイテム | 被災者の声 |

|---|---|

| 懐中電灯 | 停電時に必須。電池式などすぐに使える状態だったものが評価された。 |

| ろうそく | 懐中電灯の代わりとして役立った。 |

| 充電器・バッテリー | ソーラー充電器やモバイルバッテリーがスマートフォンの充電に不可欠だった。 |

| 手回しラジオ | 懐中電灯つきのものが照明と正確な情報源として活躍した。 |

| 水 | 飲料水、備蓄用の水、貯めておいた水が非常に貴重だった。 |

| 食料品 | 缶詰や備蓄食品など、すぐに食べられるものが役立った。 |

後悔の声がある一方で、多くの被災者が「この備えがあったから乗り越えられた」と実感したアイテムもあります。その多くは、ライフラインが停止した暗闇の中での生活を支えるものでした。

明かりの確保は非常に重要です。停電が続く中で、懐中電灯やヘッドライトは安全な行動のために不可欠だったという声が最も多くありました。

情報収集・通信手段の確保も命綱となります。スマートフォンを充電するためのモバイルバッテリーや、電池で動く携帯ラジオは、正確な情報を得て、孤立を防ぐために大いに役立ったようです。

食料・飲料水は、命を守るために欠かせません。備蓄していた水や缶詰・レトルト食品といった調理不要の食料が、心身ともに支えになったことがわかります。

意外と知らない?防災グッズの基礎知識

「防災グッズ」と一言で言っても、実は目的や持ち出すタイミングによっていくつかの種類に分けられます。たとえば「緊急持ち出し品」と「備蓄品」では、準備すべき中身や量が異なります。

これらの違いを正しく理解すると、いざというときにより効果的な備えにつながるでしょう。ここでは、防災グッズの基礎知識について解説します。

緊急持ち出し品と備蓄品の違い

| 備蓄品 |

|---|

|

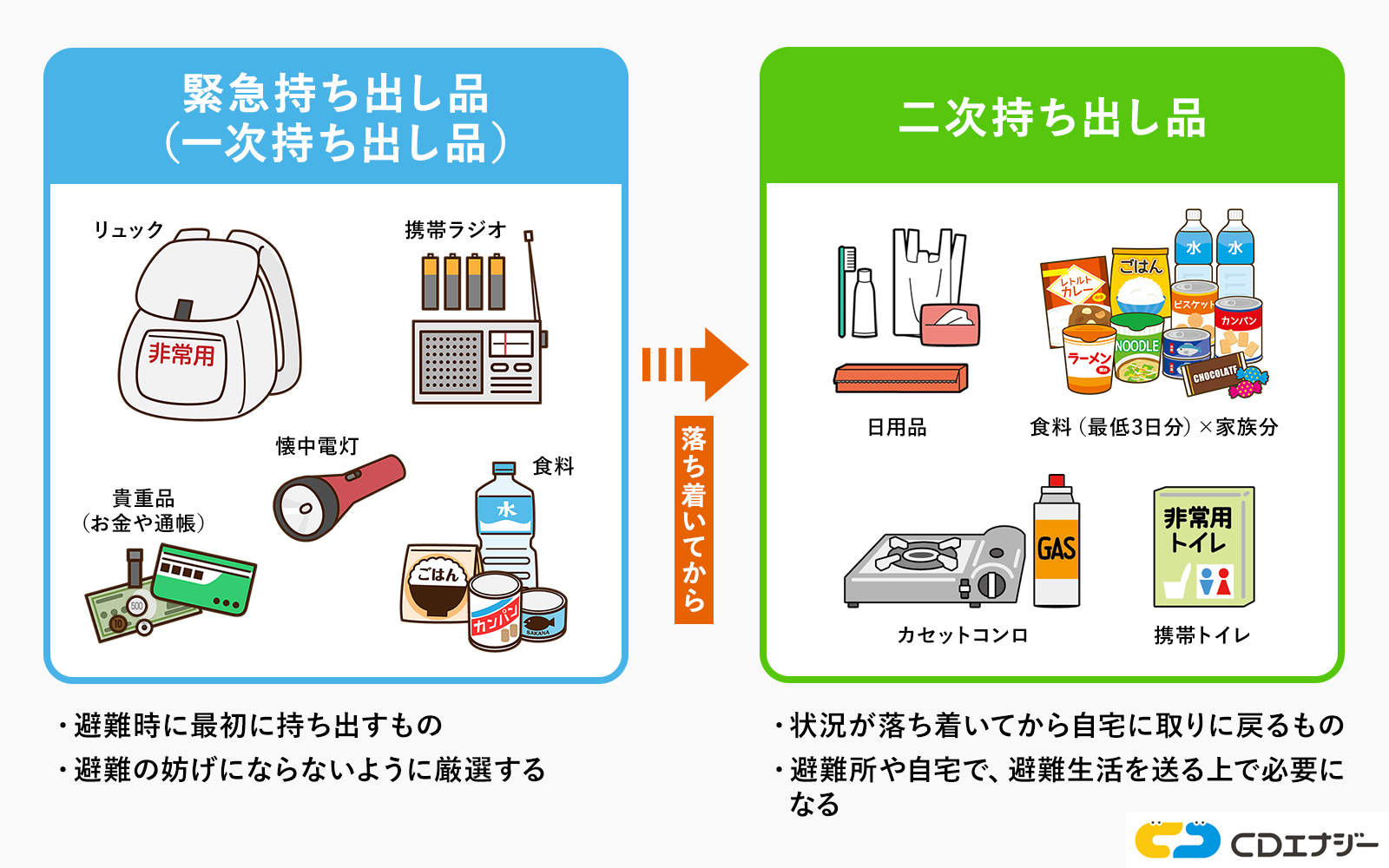

「緊急持ち出し品」と「備蓄品」はどちらも災害への備えですが、それぞれ目的が根本的に異なります。

緊急持ち出し品は、災害発生時に安全な場所へ迅速に避難するために必要な、最低限の物品です。避難所などへ向かう際にすぐに持ち出せるよう、リュックサックなどにまとめておきます。

備蓄品は、災害発生後にライフラインが停止しても、自宅で生活を続けるために必要な物品を指します。外部からの支援が届くまでの数日間を、自給自足で乗り切ることを目的としています。

緊急持ち出し品と二次持ち出し品の違い

緊急時に持ち出すアイテムは、そのタイミングによって「一次」と「二次」に分けられます。

この記事で主に解説している「緊急持ち出し品」は、「一次持ち出し品」とも呼ばれます。

緊急持ち出し品は、災害発生と同時に命を守ることを最優先にして、真っ先に持ち出すべき最低限のアイテムです。重すぎると避難の妨げになるため、厳選する必要があります。

二次持ち出し品は、一次避難を終えて身の安全が確保された後、状況が落ち着いてから自宅に余裕があれば取りに戻る物品です。避難所での生活や、長期化する在宅避難を少しでも快適に過ごすためのものを準備しておくとよいでしょう。

【被災者の体験から学ぶ】災害に向けた6つの備え

緊急持ち出し品の準備とあわせて、災害そのものに備えるための対策も欠かせません。被災者の「こうしておけばよかった」という声から学んだ、本当に重要な6つの備えをご紹介します。

これらの備えは、災害発生時にパニックにならず、自分と家族の命を守るための土台となります。ここからは、それぞれのポイントについて詳しく解説します。

1. 食料・飲料水を備蓄する

大災害が発生すると、物流がストップし、スーパーやコンビニからものがなくなる可能性があります。ライフラインが復旧するまでの数日間を自力で乗り切れるように、食料と飲料水の備蓄は不可欠です。

飲料水は1人1日3リットルを目安に、最低でも3日分、できれば1週間分を準備しましょう。食料も同様に、カセットコンロがなくても食べられるレトルト食品や缶詰などを中心に、3日分以上を備蓄しておくことが推奨されています。

普段から多めに食料品を買い置きし、使った分だけ買い足す「ローリングストック法」を実践すると、無理なく備蓄を続けられます。

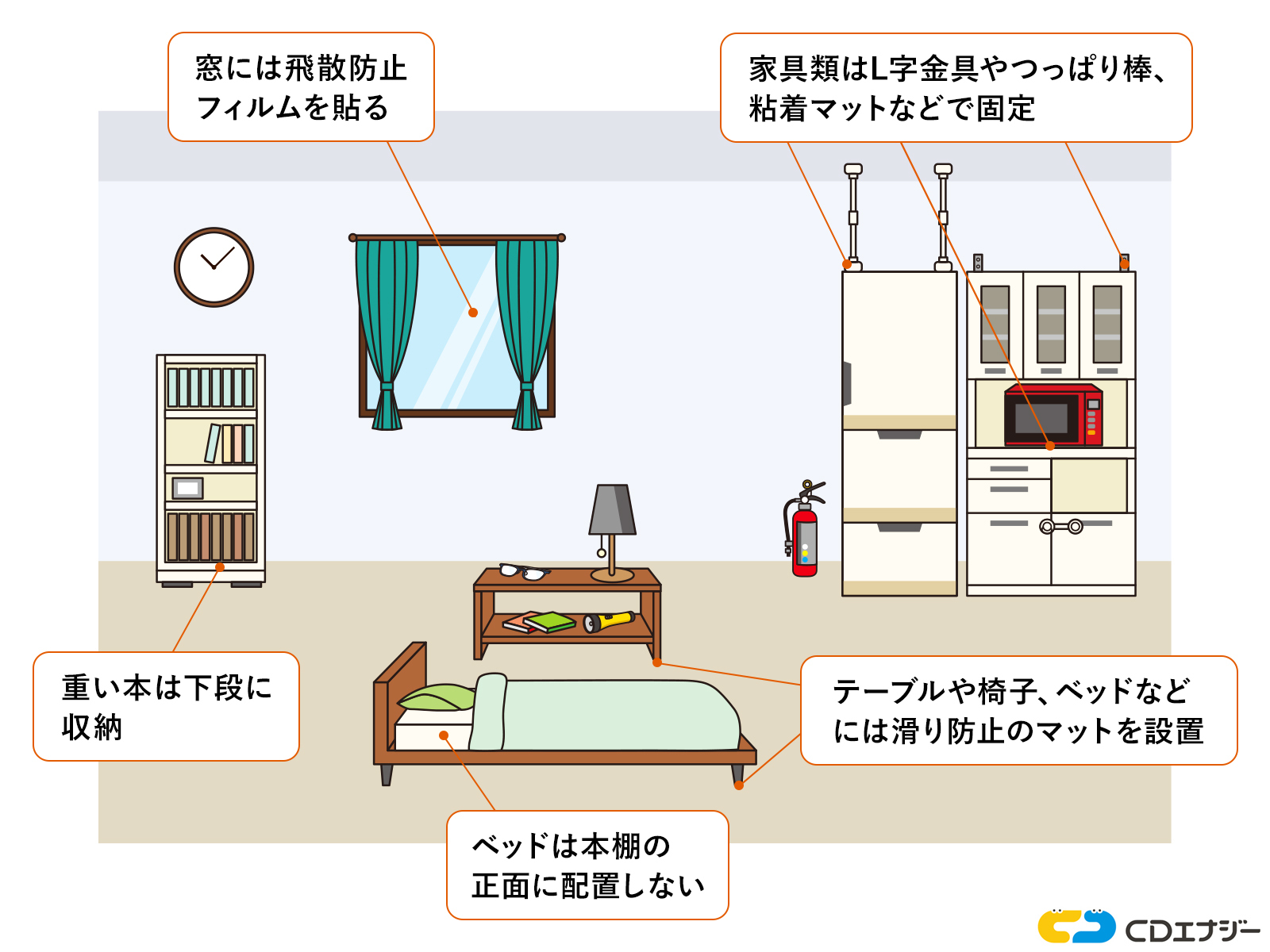

2. 家具類の固定・配置の見直し

過去の大地震では、家具の転倒や落下が原因で亡くなったり、大怪我をされた方が少なくありません。自宅の安全を確保することが、命を守る上で重要です。

本棚や食器棚、タンスなどの背の高い家具は、L字金具やワイヤー、突っ張り棒などで壁にしっかりと固定しましょう。また、テレビや電子レンジなども転倒防止用のマットやベルトで固定することで、落下を防げます。

寝室にはできるだけ背の高い家具を置かない、家具の上に重いものを置かないといった配置の見直しも、有効な対策の一つです。

3. 避難経路・連絡手段を家族で共有・確認する

いざというときに冷静に行動するためには、自治体が発行しているハザードマップを確認し、地域の危険性を把握するのが大切です。自宅周辺の浸水リスクや土砂災害の危険箇所、安全な避難場所や避難経路を、家族全員で共有しておきましょう。

災害は家族が一緒にいるときに起こるとは限りません。離れ離れになった際の安否確認の方法や集合場所を、日頃から具体的に話し合っておくことが重要です。災害用伝言ダイヤル(171)の使い方を確認しておくなど、複数の連絡手段を決めておくとさらに安心です。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

4. ライフライン対策をしておく

災害時には、電気・ガス・水道といったライフラインが長期間にわたって停止することが想定されます。ライフラインがなくても生活を維持できるよう、事前に対策しておきましょう。

停電に備えて、懐中電灯やLEDランタン、乾電池を準備するのは基本です。

ガスが止まっても温かい食事がとれるように、カセットコンロとボンベを多めに用意しておくと非常に役立ちます。断水に備えた携帯トイレや、体温調整のためのカイロや冷却シートなども、避難生活の質を大きく左右する重要なアイテムです。

5. 車のガソリンを確保・満タンにしておく

車がある場合は、災害時の重要な拠点になり得ます。避難手段としてだけでなく、プライバシーを確保できる空間、エアコンによる暑さ・寒さ対策、スマートフォンの充電場所としても活用できるためです。

しかし、災害発生後はガソリンスタンドが閉鎖されたり、長蛇の列ができたりして、給油が困難になるケースが多発します。いざというときに車を使えるように、日頃からガソリンは半分以下になったら満タンにする習慣をつけておきましょう。

6. 防災訓練に参加する

防災の知識を知っているだけでは、災害時でも迅速に動けないことがあります。地域の自治体や町内会が主催する防災訓練には、積極的に参加しましょう。

消火器の使い方を実際に試したり、煙体験ハウスで避難の仕方を学んだりすることで、災害時の行動が身体に染みつきます。

また、訓練を通じてご近所の方と顔見知りになっておくことは、災害時に助け合う「共助」の第一歩にもなります。地域の訓練情報を確認し、家族で参加してみましょう。

緊急持ち出し品に関するよくある質問

最後に、緊急持ち出し品や防災グッズに関して、多くの方が抱く疑問にお答えします。緊急持ち出し品について疑問が残っている方は、あらかじめ確認しておきましょう。

非常用持ち出し袋はいらない?

非常用持ち出し袋を、事前に準備しておくことをおすすめします。すぐに避難が必要な状況では、あらかじめ一つにまとめられた袋があるかないかで、行動の速さが大きく変わるためです。

ただし災害の状況によっては、持ち出し袋を取りに行く時間や余裕がない場合も考えられます。普段のバッグや、車の中にもモバイルバッテリー(※)や携帯トイレ、少額の現金といった最低限の防災グッズを入れておくのも有効です。

※夏場は車内が高温になり危険なので注意が必要。

防災グッズを用意してないとどうなる?

防災グッズを何も用意していないと、災害発生後の生活は非常に困難になります。飲料水や食料がなければ、支援が届くまでの数日間、空腹と喉の渇きに苦しむことになりかねません。これは体力だけでなく気力も奪い、健康に深刻な悪影響を及ぼす可能性があります。

また、情報収集ツールがなければ孤立し、衛生用品がなければ不衛生な環境で感染症のリスクにさらされます。明かりがなければ夜間の活動が著しく制限され、不安な時間を過ごすことになるでしょう。防災グッズは、被災後の生活の質と安全を支えるための命綱です。

緊急持ち出し品を用意して災害に備えよう

災害時に後悔しないためには、日頃からの備えが重要です。まずはこの記事のチェックリストを活用して、非常用持ち出し袋を準備・点検することから始めてみましょう。家族の状況に合わせて、必要なものを追加すると安心です。

防災対策は、一度おこなったら終わりではありません。食料の賞味期限や電池の使用期限などを確認するため、少なくとも年に一度は中身を見直す習慣をつけることが大切です。

この記事で紹介した方法を参考に、今日からできる備えをおこないましょう。