現在、ネットやお店ではさまざまな防災グッズが紹介されていますが、「本当に必要なものや何が足りていないのか分からない」と悩む方もいるのではないでしょうか。

防災エナジー編集部が独自で調査した結果によると、大地震の経験者が実際にあって役立ったと感じたものは、照明(懐中電灯・ろうそく)・情報収集機器(モバイルバッテリー・携帯ラジオ)、食料品・水(水・缶詰など)、防寒具(毛布・カイロ・新聞紙など)でした。

本当に必要なものを中心に、余裕のあるタイミングで備えておくことをおすすめします。あれもこれもと詰め込むと、荷物が増えて避難時に思わぬケガにつながる可能性もあるため注意しましょう。

この記事では、本当に必要な防災グッズを10個紹介します。また、家族構成やライフスタイルに合わせた準備のポイントも解説します。災害に備えて必要なものを準備しておきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- 防災グッズで本当に必要なものチェックリスト

- 防災グッズで本当に必要なもの10選

- 1. 飲料水

- 2. 食料品

- 3. 懐中電灯・ランタン

- 4. モバイルバッテリー

- 5. 救急用品

- 6. 衛生用品

- 7. 貴重品

- 8. 衣類・下着類

- 9. 携帯ラジオ

- 10. 季節用品

- 【家族構成別】追加で用意したい防災グッズ

- パターン1. 女性がいるご家庭の場合

- パターン2. 乳幼児がいるご家庭の場合

- パターン3. 高齢者がいるご家庭の場合

- パターン4. ペットがいるご家庭の場合

- 防災グッズを準備する際に迷わないための進め方

- 防災グッズを準備する際のポイント

- ポイント1. すぐに持ち出せる場所に置く

- ポイント2. 重くなりすぎないよう注意する

- ポイント3. 1年に2回を目安にチェックする

- 【災害経験者の声】防災グッズに関するアンケート

- 大地震の経験者が実際に役立ったと感じたもの

- 大地震の経験者が役立たなかったと感じたもの

- 大地震の際に「こうしておけばよかった」と感じた後悔

- 防災グッズに関するよくある質問

- 災害時に必要なものは100均で揃えられる?

- 災害時・防災グッズの備えは何日分必要?

- 家族との連絡手段はどう決める?

- 防災グッズを準備して、いつでも持ち出せる状態にしておこう!

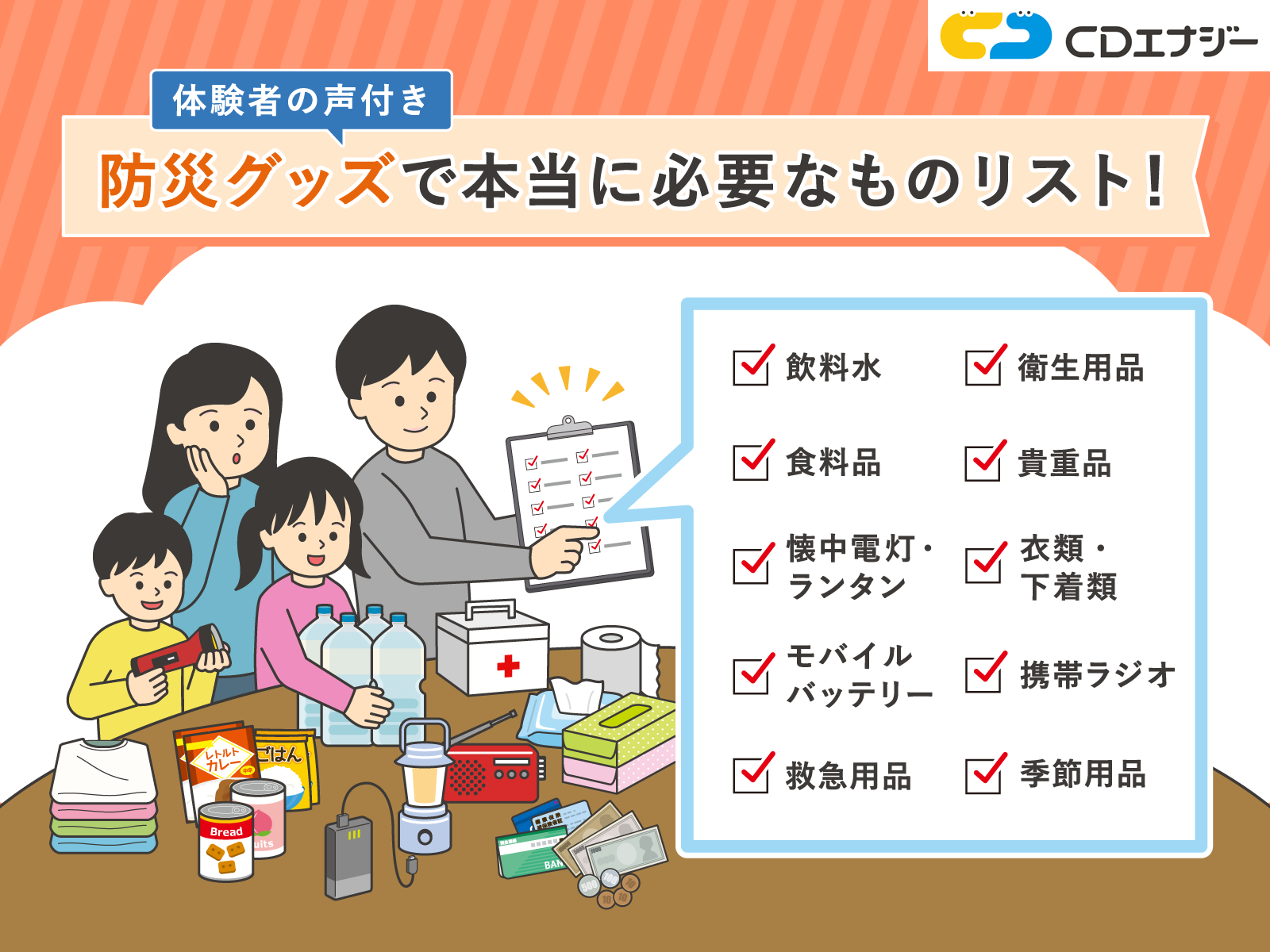

防災グッズで本当に必要なものチェックリスト

防災グッズを準備する際は、そもそも何が必要かを正しく把握することが大切です。これから備える方も、すでに用意している方も、下記のチェックリストで抜けや不足がないか見直してみましょう。

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

防災グッズで本当に必要なもの10選

災害はいつ起こるかわからないため、いざというときに備えて防災グッズを準備しておく必要があります。ここでは、本当に必要な防災グッズを10個紹介します。どのようなものを備えておけばよいかわからない方は、ぜひ参考にしてください。

1. 飲料水

飲料水は必ず備蓄しておきましょう。1人1日あたり 約3 L が目安。最低3日分(できれば7日分) を“飲用専用”として確保しましょう。水道水は塩素のおかげで 清潔な容器なら3日ほど飲用可能 とされていますが、断水に備え 市販のペットボトル水を常備 するのが安全です。保存容器は煮沸消毒し、冷暗所で保管してください。

そのほか、お茶やスポーツドリンクなどがあると、飽きずに水分補給できます。水はカップ麺やインスタント食品を食べる際にも必要になるため、多めに用意しておくと安心です。自宅用だけでなく、持ち出し用のリュックにも小分けで入れておくと、避難時にも役立ちます。

2. 食料品

非常時に備えて、栄養バランスを考えた食料備蓄が大切です。ごはん・パン・麺類などの主食に加えて、たんぱく質を補給できるようツナやサバ、焼き鳥などの缶詰も準備しておきましょう。さらに、ドライフルーツや野菜・果物の缶詰があれば、ビタミンやミネラル、食物繊維も摂取できます。

食料品は普段から食べ慣れているものを多めに買っておくことがおすすめです。賞味期限を確認しながら使った分を補充するローリングストック方式を取り入れると、ムダなく備蓄できます。温めなくても、すぐに食べられる食品も忘れずに用意しておきましょう。

3. 懐中電灯・ランタン

災害で停電したときに備えて、懐中電灯やランタンなども必要です。非常用持ち出し袋には、両手が使えるランタンやヘッドライトを入れておくと便利です。夜間の避難や屋外での活動、トイレ移動などにも役立ちます。就寝時も足元に明かりを置くと安心です。

懐中電灯やランタンは電池式だけでなく、手回し式や充電式を併用することで、万が一の電池切れにも対応できます。

4. モバイルバッテリー

停電してもスマホが使用できるように、モバイルバッテリーは必ず準備しておきましょう。特に、大容量タイプ+ソーラーパネル付きを選ぶと停電時も充電が可能ですが、曇天が続くと発電量は大幅低下します。フル充電して保管し、“晴れ時の補助電源”と考えましょう。

充電式のバッテリーは、日頃から満タンにしておくことがポイントです。USBケーブルや変換アダプターなども忘れずに一緒に保管しておきましょう。2人以上で使うことも想定し、複数口あるタイプもおすすめです。

5. 救急用品

災害時はケガをしても病院にすぐ行けないこともあるため、応急手当ができる救急用品を準備しておきましょう。清浄綿・ばんそうこう・包帯・脱脂綿・消毒液などの基本セットは必須です。避難中や避難所で思わぬケガをすることも考えられるので、自宅用と持ち出し用の両方に備えておくのが安心です。持病のある方は、常備薬も忘れずに準備しましょう。

6. 衛生用品

感染症予防や体調管理のために、アルコール消毒・ウェットシート・マスク・歯ブラシなどの衛生用品も必ず準備しておきましょう。断水やライフラインの停止が続くと、衛生環境が悪化しやすくなります。特に避難所生活では、十分に洗面や入浴ができないこともあるため、体や口の中を清潔に保つアイテムが必要です。

7. 貴重品

身元確認ができる貴重品は、災害時にもすぐ持ち出せるように備えておくことが大切です。運転免許証やマイナンバーカード、障害者手帳などの貴重品は、普段は安全な場所に保管しておきます。非常持ち出し袋とは分けて保管し、いざというときに家族の誰もがすぐに取り出せるように、保管場所を共有しておきましょう。

8. 衣類・下着類

着替えの衣類や使い捨ての紙下着、おりものシートを備えておくと安心です。避難所では洗濯が難しく、特に下着類は人目が気になって干しづらいという声もあります。

また、長時間の避難生活では血流が滞りやすくなるため、着圧ソックスを活用することでエコノミークラス症候群の予防にもつながります。衣類は季節に応じて入れ替えながら、常に備えておきましょう。

9. 携帯ラジオ

災害時にライフラインが止まった際に、正確な情報を得るために携帯ラジオが必要です。スマホが使えない状況でも、給水所の設置場所や医療機関の稼働状況、営業している店舗情報などを知る手段になります。電池式・手回し式・ソーラー充電式など、さまざまなタイプがあり、非常時でも使えるものを1台家庭に備えておくと安心です。

10. 季節用品

季節に合わせて必要なアイテムを備えておくことが大切です。夏は熱中症を防ぐ冷却タオルやハンディファン、経口補水液などの暑さ対策グッズを用意しましょう。

一方で、冬は使い捨てカイロや毛布、防寒着など、寒さをしのぐアイテムが必要です。避難所では空調が不十分な場合も多く、体調不良につながる場合もあります。命を守るためにも、季節用品は忘れずに準備しておきましょう。

【家族構成別】追加で用意したい防災グッズ

基本的な備えに加えて、性別や年齢、健康状態などに応じた準備をしておくことが大切です。ここでは、女性・乳幼児・高齢者・ペットがいる家庭で、追加で用意しておきたい防災グッズを紹介します。家族全員が安心して過ごせるように、状況に合わせた備えを心がけましょう。

パターン1. 女性がいるご家庭の場合

女性がいるご家庭では、衛生面や体調管理のために、通常の防災グッズに加えて専用の備えが必要です。用意しておきたいアイテムを以下にまとめました。

| 必要なもの | ポイント |

|---|---|

| 生理用品 | 下着の汚れを防ぐ 使用後のごみ処理用にニオイが漏れない袋を用意しておくこと |

| ボディーシート・ドライシャンプー | 水がなくても清潔を保てる |

| スキンケア用品 | 肌の乾燥を防げる |

避難所ではプライバシーが確保しづらいため、衛生用品は事前に準備し、自分で管理できるようにしておくことが大切です。

パターン2. 乳幼児がいるご家庭の場合

乳幼児がいるご家庭では、大人と同じ備えだけでは不十分です。授乳や排せつ、心のケアなど、赤ちゃん特有のニーズに対応したグッズも事前に準備しておきましょう。

| 必要なもの | ポイント |

|---|---|

| 母子健康手帳のコピー | 赤ちゃんに関する情報が記載されているページはコピーして防災グッズに加える |

| 抱っこひも | 移動や不安がって体から離れない際に使う |

| オムツ・おしりふき | おしりふきは体をふく際にも役立つ |

| 授乳用ケープ・ミルク | 授乳に必要なものは準備しておく |

| スプーン・紙コップ | ミルクやご飯を食べる際に使う |

| 離乳食 | 災害用に市販の離乳食を備えておく |

| おもちゃ | 使い慣れたおもちゃは心のケアにもつながる |

避難所では十分な物資がすぐに手に入らない場合もあります。赤ちゃんの安心と健康を守るためにも、日頃から必要なものをリスト化して備えておくことが大切です。

パターン3. 高齢者がいるご家庭の場合

高齢者がいるご家庭では、体調や体力、持病の有無に応じた防災対策が必要です。避難所生活での負担を減らすためにも、以下のようなアイテムを事前に準備しておきましょう。

| 必要なもの | ポイント |

|---|---|

| 服用中の薬・お薬手帳 | 持病の薬は多めに用意しておく |

| 入れ歯洗浄シート | 口内の清潔を保つ |

| オムツ | トイレが使えない際に使用する |

| 杖・履きなれた靴 | 移動時のケガを防止する |

| 介護食 | 食べやすいゼリーやドリンクなどを用意しておく |

| メガネ・補聴器 | 普段使う補助用品があれば用意しておく |

| 緊急連絡カード | 名前・連絡先・持病などを記載しておく |

万が一の際にも安心して過ごせるように、日頃から本人や家族と話し合いながら備えを進めておくことが大切です。特に常備薬や補助用品は、すぐに持ち出せるようにまとめておくことをおすすめします。

パターン4. ペットがいるご家庭の場合

ペットも大切な家族の一員です。災害時に備えて、ペットがいるご家庭では以下の表を参考に必要なものを準備しましょう。

| 必要なもの | ポイント |

|---|---|

| ペットフード・水 | 少なくても5日分は用意しておく |

| 療法食・薬 | 普段から飲む薬があれば持ち出せるようにしておく |

| 予備の首輪・リード | 伸びないものがおすすめ |

| 食器 | 食事や水を飲む際に使用する |

| トイレ用品 | 排せつ物を処理できる |

| おもちゃ | 慣れたおもちゃがあると心のケアにもつながる |

| 飼い主の連絡先・預かり先などの情報 | 迷子になった場合を想定して用意しておく |

避難所によってペットの受け入れ体制は異なるため、事前に確認しておくことも大切です。普段から必要なものをリスト化し、すぐに持ち出せるようまとめておきましょう。

【あわせて読みたい】ペットは避難所に受け入れてもらえる?飼い主が用意しておくべきものや注意点も紹介

防災グッズを準備する際に迷わないための進め方

防災グッズは 0次(携帯品)→1次(非常持出袋 1–2日分)→2次(自宅備蓄 3–7日分) の3段階で準備するとスムーズです。まずは、避難時にすぐ持ち出せる1次防災から準備を始めましょう。その後、日常的に持ち歩ける0次防災や、自宅で数日間しのぐための2次防災へと進めていくのがおすすめです。段階的に準備を進めることで、無理なく災害への備えが整います。

防災グッズを準備する際のポイント

防災グッズはただ揃えるだけでなく、災害時に使える状態にして備えておくことが大切です。ここでは、防災グッズを準備する際に押さえておくべきポイントを3つ紹介します。すでに防災グッズを揃えている方も、ぜひチェックしてみてください。

ポイント1. すぐに持ち出せる場所に置く

防災グッズは、すぐに持ち出せる場所に置いておきましょう。緊急時にすぐ行動できるように、玄関や廊下など家族全員が日常的に通る場所に置くのがおすすめです。靴や傘の数を見直すことで、備蓄スペースを確保できます。収納スペースに余裕がない場合でも、どこに置けば最もスムーズに避難できるかを考えて配置することが大切です。

ポイント2. 重くなりすぎないよう注意する

防災グッズを詰め込みすぎると避難行動の妨げになるため、安全に持ち運べる重さにとどめましょう。目安としては、大人の男性で15kg、女性は10kg、子どもや高齢者は6kg以内で、一人一袋ずつ準備します。

また、防災グッズの中身は家族構成や体力に合わせて取捨選択することがポイントです。何が自分たちに本当に必要かを考えて厳選し、荷物が多すぎて負担にならないようにしておきましょう。

ポイント3. 1年に2回を目安にチェックする

防災グッズは一度用意したら終わりではなく、定期的に見直す必要があります。季節や家族の状況によって必要なものは変わりますし、飲料水や食料品などは賞味期限に注意が必要なためです。

チェックするタイミングは年に2回を目安にし、家族でルール化しておくと忘れずに管理できます。特に食品や水は、普段の生活で使いながら補充するローリングストック法の活用がおすすめです。

【災害経験者の声】防災グッズに関するアンケート

今回、防災エナジー編集部は、災害経験者に防災グッズに関するアンケートを実施しました。役立ったものや備えておけばよかったことなど、被災者のリアルな声を参考にして、備えを見直すヒントにしてみてください。

【あわせて読みたい】【被災者の体験談】困ったこと・役立つ防災グッズ・後悔したことを紹介

大地震の経験者が実際に役立ったと感じたもの

アンケート結果から、役に立ったと感じた防災グッズをカテゴリ別にまとめました。

| カテゴリ | アイテム |

|---|---|

| 明かりの確保 | 懐中電灯・ろうそく |

| 情報収集 | モバイルバッテリー・携帯ラジオ |

| 食料品・水 | 水・缶詰などすぐに食べられるもの |

| 防寒対策 | 毛布・カイロ・新聞紙 |

災害で停電が発生した際に、懐中電灯やモバイルバッテリーなどが役に立ったという声が多く挙がっています。また、生命維持に直結する食料品と水も基本的な備えとして重要です。

大地震の経験者が役立たなかったと感じたもの

アンケートでは、準備していたものの役に立たなかったと感じたグッズについても、多くの声が寄せられました。アイテムと理由は以下の通りです。

| アイテム | 理由 |

|---|---|

| 非常食 | カップラーメンなど、お湯が出ないと食べられない非常食はお湯を準備できず役に立たなかった |

| 懐中電灯 | 明かりが小さすぎた 大型懐中電灯は重たくて持ち運びが大変だった |

| モバイルバッテリー | 乾電池式の充電器はスマホの消費電力に対して充電量が少なかった |

| 簡易トイレ | 狭い室内では使いにくかった |

どのような防災グッズも、使う環境や状況によっては十分に機能しないことがあります。備えるだけでなく、使い勝手まで考慮して選び、代替手段も考えておくことが大切です。

大地震の際に「こうしておけばよかった」と感じた後悔

次に、大地震が発生したときに後悔したことに関するアンケート結果を3つ紹介します。どのようなことに困ったのかを理解し、今後の防災対策に役立てましょう。

1. 飲料水・食料品を備蓄しておけばよかった

- 保存食はもっと多めに用意しておけばよかった

- さまざまな物資を余裕をもって持っていればよかった。…日常的にローリングストックを意識するきっかけになった

最も多くの方が挙げていたのが、飲料水や食料品に関する備えでした。もっと多く用意しておけばよかったという声や、まとめて保管しておけばよかったという声が寄せられました。災害時は救援物資が届くまで時間がかかる可能性があるため、最低でも3日分は備蓄しておくことが大切です。

2. 防災用品を用意しておけばよかった

- 携帯組み立てトイレをきちんと準備する必要性を感じた

- 電気が使えなくなっても問題ないように電気を使わなくて暖を取れるものや涼しくなれるようにしておく

携帯トイレやモバイルバッテリー、季節用品などの防災グッズを用意しておくべきだったという声も挙がりました。災害時はライフラインが寸断されて、水道や電気が使えなくなる可能性もあります。そのような場合でも、最低限の生活ができるような備えが必要です。

3. 家族との連絡手段を決めておけばよかった

- 家族や知り合いなどと…避難場所や集合場所などを事前に決めておくこと

- 携帯以外に家族と連絡を取る手段を決めておけばよかったですく

家族と電話以外の連絡手段や避難場所を話し合っておけばよかったという声も寄せられました。災害時は通信回線の混雑により、家族と連絡が取れなくなることも考えられます。避難場所や連絡手段をあらかじめ決めておけば、焦らず冷静に行動できるでしょう。

防災グッズに関するよくある質問

最後に、防災グッズに関するよくある質問に回答します。100均で揃えられる防災グッズや家族との連絡手段について知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

災害時に必要なものは100均で揃えられる?

災害時に必要なアイテムの一部は、100均でも十分に揃えられます。衛生用品や軍手、簡易トイレ、スキンケア用品などは手軽に購入でき、非常持ち出し袋にも入れやすいサイズが多いのも魅力です。

一方で、非常食や飲料水、携帯ラジオ、モバイルバッテリーなどは100均では手に入りにくく、ほかで準備する必要があります。100均を上手に活用してコストを抑えつつ、非常時に備えることが大切です。

災害時・防災グッズの備えは何日分必要?

飲料水や非常食は最低3日分、可能であれば1週間分を備蓄しておくのが理想です。大規模災害では物流やライフラインの復旧に時間がかかるため、自分たちだけで生活を続けなければならないケースもあります。

特別な備えを用意するのではなく、普段から保存がきく食材や水を少し多めに買っておく日常備蓄が有効です。また、飲料水とは別に、トイレや手洗いに使う生活用水も忘れずに用意しましょう。ポリタンクの活用や風呂水の溜め置きもおすすめです。

家族との連絡手段はどう決める?

家族と別々の場所で被災する可能性を考え、事前に連絡手段を決めておくことが大切です。災害時は携帯電話がつながりにくくなるため、音声や文字で情報を残せる災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板を活用しましょう。

これらは自分の電話番号にメッセージを登録し、家族がその番号を使って情報を確認できる仕組みです。具体的な使用方法については、以下の記事で紹介しているので、チェックして使い方を把握しておきましょう。

【あわせて読みたい】災害用伝言ダイヤル(171)の使い方とは?注意点もわかりやすく解説

防災グッズを準備して、いつでも持ち出せる状態にしておこう!

本記事では、災害時に本当に役立つ防災グッズ10選を紹介しました。飲料水や食料、懐中電灯、季節用品などは、非常時に最低限の生活を送るために欠かせないアイテムです。まだ準備していない方は、家族構成やライフスタイルに合わせて必要な量を揃えておきましょう。

また、防災グッズはすぐに持ち出せる場所に保管し、年に2回を目安に中身を点検することが大切です。すでに備えている方も、この機会に内容を見直してみてください。