① 建物と室内の安全対策…大地震の揺れで「即死」しない準備

地震対策は重要です。地震は予知ができないため、事前対策の有無がそのまま生死に直結するからです。大地震発生の1分後にレスキューや自衛隊が出動しても、あるいは首相官邸に非常災害対策本部が設置されても、地震の揺れで即死された方を救うことはできません。大地震の揺れから命を守る準備は「自助が9割」と言えるのです。

地震の揺れ対策で重要なことは3つあります。「①建物対策」「②室内対策」「③火災対策」の3つです。少し詳しくお話します。

建物の安全対策について

日本は「いつでも・どこにでも」大地震が生じる国です。建物に耐震性がなければ、地震のたびに大きな被害が発生してしまいます。そのため、日本で建物を作る場合は、設計書を役所に提出し、定められた耐震基準を満たしているかの確認を受け、認可をもらわなければ建築を行うことができません。

この、地震に対する建物の強さは、建築基準法という法律に定められている「耐震基準」でおおむね定まります。1981年6月1日よりも後に認可(建築確認申請)を受けている、いわゆる「新耐震基準」の建物は、大地震の直撃を受けても1回目の揺れでは倒壊しない作りになっており、まずは自宅が新耐震基準の建物かを確認することが最重要です。

ただ、初期の新耐震基準の建物は建築から40年以上が経過し、建物全体が老朽化しつつあります。さらに国の基準で担保されているのは「大地震の1回目の揺れ」に対する耐震性であり、強い揺れが2回3回と連続すると、新耐震基準の建物でも倒壊することがあります。強い揺れの後は、建物を目で確認し、状態を確認することが重要です。

なお、これから家を建てたり買ったりする場合は、「耐震等級3」の建物を選ぶことを強くおすすめします。耐震等級は、2000年に開始された「住宅性能表示制度」で示される値で、法律と同じ基準の「等級1」から1.5倍頑丈な「等級3」まで3段階あります。等級3の建物は大地震の揺れに極めて強く、これから機会があるならばぜひ検討してください。

室内の安全対策について

建物が大地震に耐えられる作りである場合は、室内の安全対策を行います。大地震が発生すると、次のような危険が生じるため、これを起こさない対策が重要です。

- 転倒…背の高い棚や、冷蔵庫などの大型家電が転倒する

- 衝突…テレビや電子レンジなどの家電が地震の揺れで飛ばされる

- 移動…キッチンワゴンやピアノなど、キャスター付きの家具が移動する

- 落下…棚の上に置いてある荷物や、棚に収納されている食器が落下する

- 飛散…窓ガラスや食器棚の扉などのガラスが割れて、床の上に飛散する

室内でこのような事態が生じると、最悪の場合は命にかかわったり、負傷したり、あるいは避難経路をふさいでしまったりします。ベッドに直撃するタンス、逃げ場のない場所に置いてある冷蔵庫やキッチン家電、倒れるとドアや通路をふさぐ戸棚など、特に危険の高い家具や家電から優先的に対策を行いましょう。

写真は各種の耐震固定器具です。家具・家電の種類ごとに専用の器具が販売されています。

最寄りのホームセンターや、Amazon・楽天市場などのECサイトをチェックしましょう。

室内の火災対策について

もうひとつ重要な安全対策が「火災」への備えです。建物火災は地震や水害などの災害とは関係無く生じますし、また大地震への備えとしても「火災を出さない&初期消火をする」準備は重要です。特に大地震により消防活動がすぐに行えない状況での火災は、自宅だけでなく地域全体を危険にさらす恐れがあるため、対策が必須となります。

1995年の阪神・淡路大震災では、出火原因が特定された火災190件中、電気器具やコードなどによる火災が全体の44%。2011年の東日本大震災では、地震の揺れにより生じた火災163件中、電気に関連する出火が全体の66%。2024年の令和6年能登半島地震でも、地震による火災17件中、35%に当たる6件の原因が電気によるものでした。

そこで、火を出さない準備として、近年普及が進む防災グッズが写真の「感震ブレーカー」です。大地震の揺れを検知すると、自宅のブレーカーを飛ばし、室内の電気を強制的にOFFにすることで「電気火災」を防止する効果が得られます。写真のタイプは、自宅のアース付きコンセントに挿すだけのタイプで、大変手軽に設置・点検が行える製品です。

初期消火の準備としては、消火器の設置が有効です。業務用の「赤い・でかい・すごい」消火器を自宅に設置することもできますが、威圧感がすごく日常生活を破壊します。確かに消火能力は高いのですが、これを自宅の目立つところに設置し続けることは難しく、次第に使いづらい場所へ追いやられてしまいます。これでは意味がありません。

住宅用には、シンプルでオシャレな消火器や、キャラクター入りの消火器が売られており、最寄りのホームセンターやハンズのような店舗、あるいは楽天・AmazonをはじめとするECショップで購入することができます。このように外見にも考慮した消火器を準備し、無理をしない防災を行うのがおすすめです。

家庭の防災チェックポイント

大地震の揺れで即死しない準備は「自助」が9割、命を守る事前対策を実施する。

② 避難計画と防災リュック…ハザードマップで避難の方針を確認

日本中いつでも・どこにでも生じる大地震と異なり、地震による津波。あるいは台風や大雨による洪水・高潮・土砂災害。もしくは火山の噴火による直接的な影響は、それぞれ影響の生じる場所がおおむね定まっています。こうした災害発生時は「避難」により命を守ることができるため、事前の避難準備が重要です。

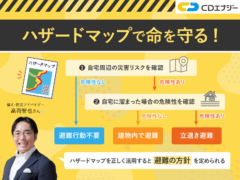

ハザードマップを確認する

大地震で津波が発生した場合、あるいは大雨による避難指示が発令された場合、自宅に留まるべきか逃げるべきか。これを事前に判断する資料が「ハザードマップ」です。自分の住む自治体が作成したハザードマップ、あるいは国土交通省の「重ねるハザードマップ」を事前に確認することで、周辺で想定されている災害の影響を知ることができます。

自治体が作成するハザードマップは、紙の地図を役所の窓口(防災課や危機管理課など)でもらったり、あるいはWEBで「○○市 ハザードマップ」などと検索することで、デジタル版の地図を入手可能です。あるいは、WEBで「重ねるハザードマップ(https://disaportal.gsi.go.jp/maps/)」と検索をすれば、すぐに全国のハザードマップをチェックできますので、まずはこちらを閲覧するのが手軽でおすすめです。

自宅周辺に沈んだり崩れたりする要素が皆無な場合、あるいは自宅周辺で「洪水による1mの浸水」が想定されているが、マンションに住んでおり自分の部屋に影響は生じない。このような場合は、避難指示が出ても自宅に留まることができます。避難指示はあくまでも「その場に留まると、命に危険が生じる人は逃げましょう」の目安だからです。

一方、自宅周辺で「洪水による1mの浸水」が想定されており、家が戸建てやマンションの1階にある場合は、この災害が生じた場合に命が危険にさらされるため、避難が必要です。ハザードマップは、色が付いている・いないで一喜一憂するための地図ではなく、避難の方針を定め、避難先を把握するために必要な資料として活用することがポイントです。

防災リュックの作成について

避難の可能性が高い場合は、素早く安全に逃げるための準備が必要です。避難先はハザードマップに掲載されていますので、まずはこれを確認することが重要。さらに非常持出袋、いわゆる「防災リュック」を作成することもおすすめです。

市販の防災リュック&防災グッズのセットを購入して自宅に設置しても良いですし、空いているリュックサックに、各種の防災グッズを詰めてオリジナルの防災リュックを用意しても構いません。避難場所まで安全に移動し、避難先で3日間を目安に生活をするための道具を事前に準備することが重要です。

防災リュックを作成していないと、いざ避難となった際に「コレを持って行こう、ソレはどうしよう、アレはどこに行った」となり、貴重な時間を失います。防災リュックを玄関などに置いておけば、素早く家を飛び出すことができたり、あるいは事前避難をする場合のハードルを下げたりすることもできます。

ただ、写真の様な「THE・防災リュック」を使用するのはおすすめできません。このようなリュックを、見える所に置きたいと思いますか?防災マニアであればテンションが上がり生活も潤いますが、多くの方にとって防災用品は、できれば見たくない道具です。オシャレなリュックを使う、目隠しをして目立たなくする、無理をしない防災が重要です。

家庭の防災チェックポイント

逃げるか逃げないかの方針を、ハザードマップを見て事前に検討する。

③ 在宅避難と防災備蓄…最低3日・できれば7日分の備蓄品を確保

大地震による即死を回避し、避難の準備も整えることができれば、災害直後に命を落とす危険を下げることができます。次に行うことは「生活」を維持するための準備。具体的には停電や断水など、ライフラインが停止した状況において、自宅で生活するための道具を準備することになります。

避難所に行けば、なんとかなるとは限らない

災害時、避難所へ行けばどうにかなると思っていませんか。命を守るための避難は積極的に行うべきですが、生活をするための避難は「最後の手段」と考えるべきです。避難所はホテルでも宿泊施設でもないため、生活をするための設備がありません。例えば寝るための「場所」はあっても「寝具」はないのが避難所です。

さらに、避難所の定員はそれほど多くなく、多くの自治体で住民の1~2割分の定員となります。当然、備蓄品の数量もこの定員に準じますので、災害の規模が大きく多くの避難者が避難所へ来た場合、場所もモノも何もかもが不足します。停電・断水が生じた場合は、空調やトイレも使用できなくなるのです。

自宅に危険が迫っている場合は、ためらわずに避難することが重要です。一方、自宅が無事であれば、自宅で生活を継続する「在宅避難」をオススメします。最初から避難所をアテにするのではなく、まず自宅で生活をする準備を行い、どうにもならない場合の最後手段として避難所を頼る、という優先順位を知ってください。

ライフライン停止に備えた防災備蓄

在宅避難をするためには、停電や断水が生じている状況で、生活をするために必要な道具を準備することが重要です。分量としては、「最低3日分・できれば7日分」が目安となります。理由は、大規模災害時、最初の72時間は人命救助や道路の復旧作業が最優先されるため、発災から3日間は外部支援ゼロを前提に準備をしなければならないからです。

さらに、首都直下地震のように大都市で災害が生じた場合や、南海トラフ巨大地震のように被災地が広大になる災害が生じた場合は、3日目になっても支援が行き届かない可能性が高くなります。山間部・半島・離島といった孤立しやすい地域も、やはりすぐに支援は届きません。こうした場合に備え、できれば7日分の備えが必要とされています。

入口には出口が必要、断水に備えた備蓄トイレを必ず準備する

最重要アイテムのひとつは備蓄トイレです。水や食料を1週間分準備するなら、トイレも同じ期間分が必要となります。写真のように箱で売られている50回入り~100回入りの備蓄トイレを、一人に一箱購入するのがおすすめです。

断水などが生じてトイレが使えなくなった場合、備蓄トイレに入っている袋を自宅の便器に被せます。使用後は付属の凝固剤を袋の中に入れると、おむつのように液体が固まりますので、これを燃えるゴミの回収が始まるまで自宅で保管します。いちどで良いので、どのような使用感なのか試してみてください。

カセットガスこんろの有無が、被災生活の生活水準を大きく変える

備蓄トイレとあわせて重要なアイテムが、カセットガスこんろとボンベです。停電などが生じるとキッチン家電やコンロなどが使えなくなります。この時、食品を加熱できるかどうか、お湯を沸かせるかどうかで、食事の内容が大きく変わります。

カセットこんろがあると、鍋でご飯を炊いたり、あるいは湯煎でレトルト食品や缶詰を温めたり、もちろんお湯も沸かし放題となります。夏場は食品に火を通すことで食中毒対策を、冬場は温かい食べ物で体力の回復。備蓄トイレとあわせてぜひカセットガスこんろを準備してください。

日常備蓄で生活物資を準備する

飲料水・食料品・生活用品はどのように準備するのがよいでしょうか。全ての備蓄品を保管期限の長い「THE・防災用品」で揃えることもできますが、どうしても金額が大きくなることが問題です。防災リュックへ入れるものは、災害専用の防災グッズで固めてもよいですが、在宅避難用には「日常備蓄」の併用がおすすめです。

日常備蓄…あるいはローリングストックとも呼ばれる方法は、普段から飲んだり食べたり使ったりしているものを、少し多めに買っておき、非常時にもそのまま使用する考え方です。「どうせ使うもの」を先に買っておくだけですのでお財布にも優しく、さらに「使いながら補充」するため期限管理も楽になるなど、ライフスタイルとして取り組めるのが、日常備蓄のメリットなのです。

例えばウォーターサーバーを自宅に設置して、ボトルを多めに確保する。毎日食べる主食類を少し多めに購入し、無くなる前に補充する。ティッシュやトイレットペーパーも日頃から在庫を確保しておき、セールの時に補充する。これで1週間分程度の備蓄品を確保することができます。無理をしすぎない備蓄がおすすめです。

家庭の防災チェックポイント

備蓄トイレとカセットこんろは必須だが、生活用品は日常備蓄で楽に用意を。

終わりに

世界有数の災害大国日本において、防災はするかどうかではなく、いつ・どのように行うかを考える対象です。事前準備が重要ですが、一方で気合いを入れすぎると長続きしません。命にかかわる対策は早めにしっかり、命を守った後の対策はライフスタイル化して楽に取り組む。メリハリをつけた防災をぜひお考えください。