「子どもがいる家庭での地震対策は?」

「地震発生時の行動を子どもと共有しておきたい」

小学生のいるご家庭で上記のようなお悩みを持つ方もいるのではないでしょうか。

地震はいつ起こるかわからないからこそ、日ごろの備えが大切です。小学生のいるご家庭の場合、家具類の固定やハザードマップの確認、防災グッズの用意、連絡手段の共有や感震ブレーカー・消火器の設置が備えとして挙げられます。

また、家の安全対策だけでなく、子ども自身が正しい行動をとれるよう、屋内・屋外それぞれで地震が発生した場合の行動を把握しておきましょう。

この本記事では、小学生向けに家庭でできる地震対策を紹介します。ほかにも、地震発生時の行動についても、屋内・屋外に分けてわかりやすく解説します。万が一、災害が発生した際に家族の安全を守りたい保護者の方は、ぜひ参考にしてください。

【あわせて読みたい】地震の備えは何が必要?家の安全対策から備蓄までチェックリストつきで解説!

小学生向けに家庭でできる地震の備え

小さな子どもがいる家庭では、家庭での備えが安心につながります。ここでは、家庭でできる地震への備えを5つ紹介します。

まずはできることから、実践してみましょう。

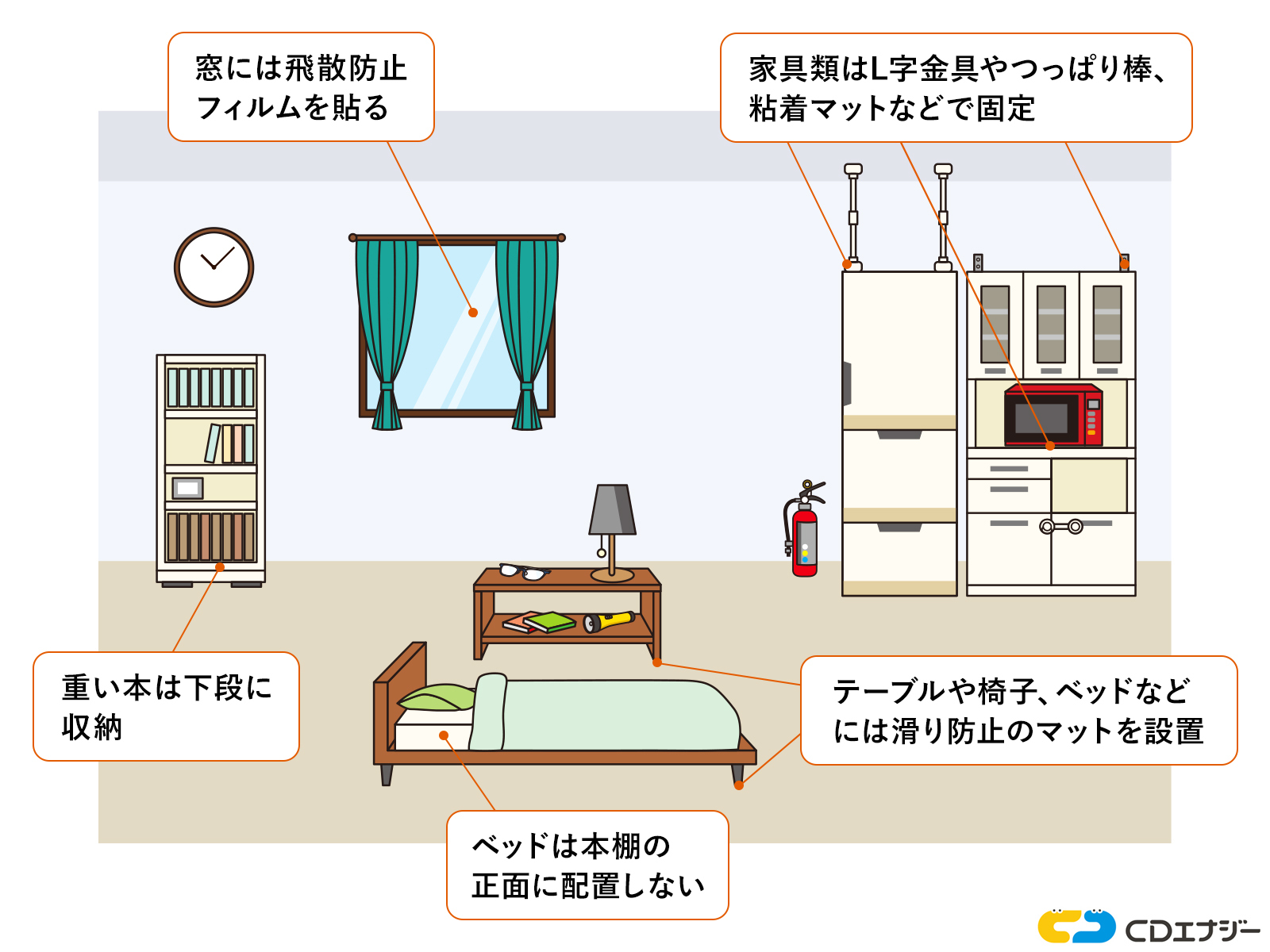

1. 家具類を固定する

L字金具(壁にネジで固定する金属器具)、粘着マット、着脱式移動防止ベルトなどを活用すれば、家具の転倒リスクを大幅に下げることができます。地震発生時は、家具が倒れてくることで子どもがケガをしたり、下敷きになったりする危険があります。特に、リビングや子ども部屋など、子どもがよくいる空間は、優先的に安全対策をしましょう。

吊り下げ式の照明器具は、チェーンやワイヤーで天井に結びつけることで落下防止になります。また、窓ガラスにはガラス飛散防止フィルムを貼ることで、割れた場合のケガも防げます。

2. ハザードマップを確認する

子どもと一緒にハザードマップを確認し、自宅周辺に洪水、土砂災害、津波などのリスクがあるか把握しましょう。地震などの災害時にどのような危険があるかを知っておくことは、命を守るための備えの1つです。

また、最寄りの避難場所や避難経路も家族で話し合っておくと、災害時も安心して行動できます。地図を一緒に確認することで、子どもと防災を考えるきっかけになります。

▼ハザードマップ

https://disaportal.gsi.go.jp

3. 地震に備えて防災グッズを用意する

地震に備えて防災グッズの準備もしておきましょう。地震によってライフラインが止まった場合、数日間は自力で生活を続ける必要があります。飲料水や食料、カセットコンロ、懐中電灯、現金、簡易トイレ、衛生用品など、最低3日分の備蓄が必要です。

子どものお菓子や好きな食べ物を入れておくのも、不安をやわらげる工夫になります。大規模災害時には、1週間分の備蓄が望ましいとされており、飲料水に加え生活用水も確保しておくと安心です。

4. 家族での連絡手段を共有する

災害時、子どもと別の場所にいる可能性もあるため、家族で連絡手段を共有しておくことが大切です。スマートフォンがつながらない場合に備えて、災害用伝言ダイヤルや災害用伝言板の使い方も家族で確認しておきましょう。

子どもとスムーズに連絡が取れるように、実際に練習しておくのもおすすめです。NTT東日本・西日本は毎月1日と15日に『災害用伝言ダイヤル(171)』の体験利用を実施しています。また、NTTドコモ・au・ソフトバンクなど主要キャリアは、年に3回程度災害用伝言板の試験運用を行っており、練習が可能です。万が一はぐれてしまっても、連絡手段を決めておくだけでお互いに安心感を持てます。

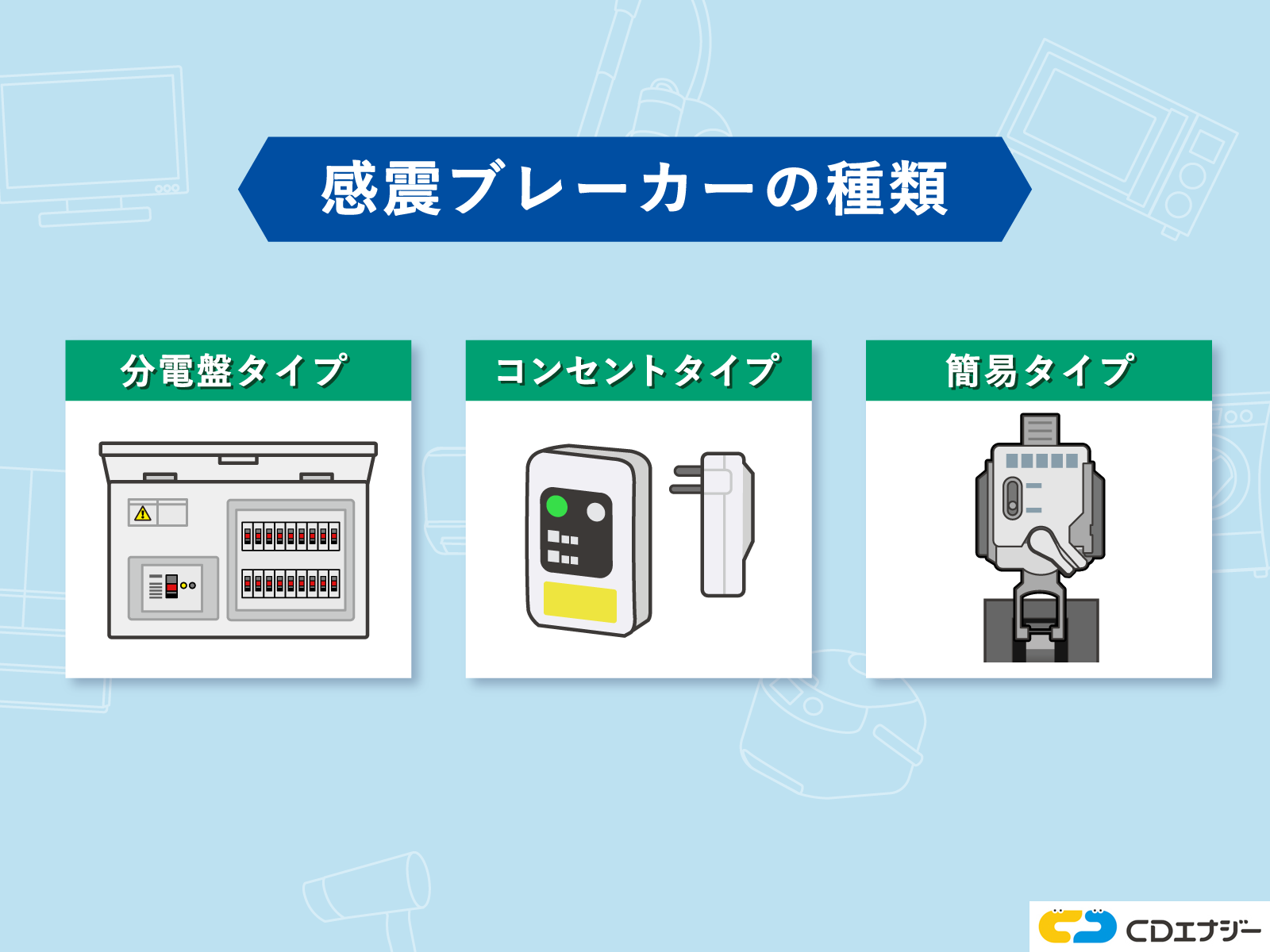

5. 感震ブレーカーや消火器を設置する

感震ブレーカーを設置して、地震による火災を防ぎましょう。感震ブレーカーは一定以上の揺れを感知すると、自動的に電気の供給を止めてくれます。不在時やブレーカーを切って避難する余裕がない場合に、電気火災を防止する有効な手段です。

また、初期消火がいつでもできるように、家庭用の消火器も準備しておくことをおすすめします。親子で使い方を確認しておけば、落ち着いて行動できるでしょう。

【あわせて読みたい】感震ブレーカーとは?設置する必要性や種類・注意点も詳しく解説

【小学生向け】地震発生時の行動

次に、地震発生時の行動について説明します。小学生は自宅や学校、公園などさまざまな場所にいることが多いため、場所ごとの対応を知っておくことが大切です。

いざというときに安全に行動できるよう、屋内と屋外それぞれの行動について、家庭で一緒に確認しておきましょう。

屋内にいる場合

地震が起きたら、まずは子どもと自分の身を守る行動が最優先です。リビングなどにいる場合はテーブルの下に潜るか、ない場合は部屋の中央で姿勢を低くして頭を守りましょう。その際、背の高い家具やガラスの近くには近づかないことが重要です。

寝室にいるときは枕や布団で頭を保護し、落下物が少ない場所へ移動します。トイレやお風呂にいた場合は、閉じ込めを防ぐためにもすぐにドアを開けて避難経路を確保しましょう。子どもが一人でいるときにも対応できるように、事前の声かけや練習も大切です。

屋外にいる場合

屋外で地震が発生した場合は、落下物や倒壊物から離れることが何よりも大切です。建物の壁や塀、ガラス張りの窓からは離れましょう。電柱や信号機、自動販売機なども倒れる危険があります。市街地では安全な建物の中に一時避難するのも有効ですが、近くに公園や広場があれば、倒れてくるものが少なく比較的安全です。

また、海や川の近くでは、揺れが小さくても津波の危険があるため、すぐに高台など安全な場所へ避難しましょう。子どもだけで行動している可能性も考え、普段から避難先を共有しておくと安心です。

地震発生後に取るべき3つの行動

地震が発生した直後は、慌てずに安全を確保しましょう。ここでは、地震発生後に取るべき行動を3つ紹介します。

家族全員が安全に過ごすためにも、ぜひ参考にしてください。

1. 電気・ガスの確認をする

地震の揺れがおさまった後は、まず電気とガスの安全確認をします。電気製品のスイッチを切り、可能であればプラグを抜きましょう。水に浸かった配線や電気機器は、感電の恐れがあるため使用しないことが大切です。

また、避難が必要な状況ではブレーカーを落とし、ガスの元栓をしめてから行動しましょう。通電再開時のショートや、ガス漏れによる火災を防ぐためにも、落ち着いて丁寧に確認することが家族の安全につながります。

2. 速やかに安全な場所へ避難する

強い揺れを感じたり身の危険を感じたりしたら、家族や周囲の人と声をかけ合い、避難場所や集合場所へ速やかに移動しましょう。大きな地震が発生した際は、火災や津波などの二次災害が発生する可能性があります。

また、災害直後は混乱しやすく、冷静な判断ができなくなることも考えられます。まずは家の安全を確認し、倒壊の恐れがある場合は迷わず避難しましょう。高齢者や子どもなど周りの方にも配慮し、落ち着いて行動することが大切です。

3. 正しい情報を入手する

公的機関が発信する情報かどうかを確認し、テレビ、ラジオ、防災アプリなど複数の手段から情報を得るようにしましょう。災害時にはSNSや口頭で、根拠のない情報やうわさが広まりやすくなります。

特に、子どもがいる家庭では、不安をあおる情報をむやみに信じず、家族で落ち着いて確認する姿勢が必要です。誤った情報を拡散しないよう注意し、信頼できる情報に基づいて行動を決めましょう。

地震の備えに関するよくある質問

最後に、地震の備えに関するよくある質問に回答します。

小学生向けの防災サイトや寝室での地震対策について詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

小学生向けの防災サイトはある?

小学生に防災を教えるなら、東京都教育委員会が公開している「防災ノート」が役立ちます。地震や台風などの災害が発生した際の行動や、普段からできる備えについて、イラスト入りでわかりやすく解説されています。

内容は小学1・2年生向け、3・4年生向け、5・6年生向けと学年別に構成されており、子どもの学年に合わせて学習可能です。親子で一緒に読みながら、もしものときに備えておくことで、災害時にも落ち着いて行動できる力が育ちます。

▼防災ノート(東京都教育委員会ホームページ)

https://www.anzenedu.metro.tokyo.lg.jp/shogaku

寝室での地震対策は何をすればいい?

できるだけ家具を置かないようにし、どうしても必要な家具は壁に固定しておきましょう。エアコンや照明器具の真下で寝るのは避け、額縁や棚などの落下物はベッド周りに置かないことも大切です。

また、窓ガラスには飛散防止フィルムを貼っておくと、万が一割れた際のケガを防げます。安心して眠れる空間を整えることが、命を守る備えになります。

防災対策を万全にして子どもの安全を守ろう!

本記事では、小学生向けに家庭でできる地震対策を紹介しました。家具を固定したり、家族でハザードマップを確認したりするなど、身近なことから少しずつ備えておくことが大切です。

大人が安全な環境を整えるのはもちろんですが、子ども自身がどう行動すればいいかを理解しておくことも欠かせません。地震が発生しても、日ごろから備えておけば落ち着いて対応できます。いざという時に困らないように、親子で防災について話し合い、防災意識を高めておきましょう。