「地震の備えには何が必要?」

「最低限必要な食料は?」

「いざ地震が起きたらどう行動すればよい?」

地震の備えについて、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

地震の備えは、主に安全対策・備蓄・家族との共有・火災対策の4つの区分で行うことが大切です。大切な家族や自分自身の命を守るため、ぜひ一度家の安全対策や備蓄などの備えを見直してみてください。

この記事では、地震への備えとして具体的に何をすべきか解説します。家の安全対策や備蓄品の準備、災害時の行動計画まで網羅的に触れています。この記事を読むことで、いざというときに慌てず、冷静に行動できるでしょう。今日からできる備えを始めるためにも、ぜひ最後までお読みください。

- 地震の備えチェックリスト

- 【安全対策編】地震の備え4選

- 1. 家具の転倒・落下・移動を防止する

- 2. ケガの防止対策をする

- 3. 寝室の安全を確保する

- 4. 避難経路の安全を確保する

- 【備蓄編】地震の備え3選

- 1. 非常用持ち出し袋を準備する

- 2. 自宅の備蓄を準備する

- 3. ローリングストック法を取り入れる

- 【家族との共有編】地震の備え2選

- 1. 安否確認の方法を決めておく

- 2. 避難場所と避難経路を確認する

- 【地震の備え】火災対策をおこなう

- 1. 消火器の設置と使い方を知る

- 2. 通電火災のリスクと対策を理解する

- 3. 感震ブレーカーを設置する

- 地震の備えに関するよくある質問

- 地震の備えで最低限必要な食料は?

- 備蓄食料の目安は?

- 地震の備えとして現金は必要?

- 地震への備えは今日からできることから始めよう

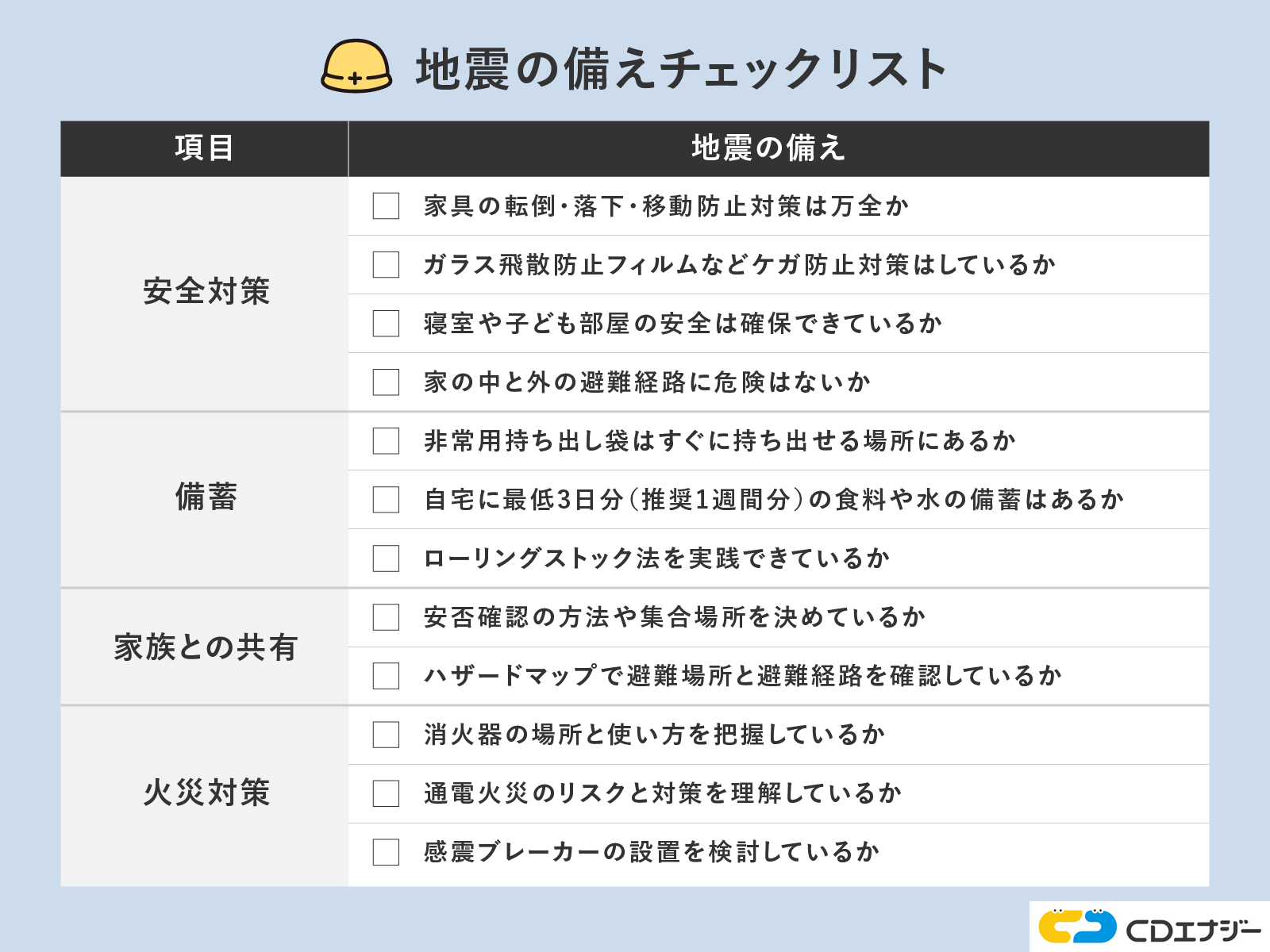

地震の備えチェックリスト

まずは、地震の備えでやるべきことや必要なものをチェックリストでご紹介します。

また、非常用持ち出し袋に備蓄品として入れておくと良いものも「非常用持ち出し袋を準備する」にてチェックリストでご紹介しております。こちらもあわせてご活用ください。

次の章からは、それぞれの項目について詳しく解説します。

【安全対策編】地震の備え4選

地震発生時に自宅での安全を確保するためには、事前の対策が欠かせません。具体的には、以下の4つのポイントを押さえておきましょう。

これらの対策は、地震による直接的な被害や二次災害から身を守るために重要です。ここからは、それぞれの対策について解説します。

1. 家具の転倒・落下・移動を防止する

大地震では、タンスや本棚などの大きな家具が凶器に変わる可能性があります。実際に、阪神・淡路大震災や新潟県中越地震などの地震で、家具類の転倒・落下・移動によってケガをした事例も多くありました。

最も確実な防止策は、家具と壁を固定するためのL型金具(L字型の金属部品)を使う方法です。賃貸住宅などで壁に穴を開けられない場合は、突っ張り棒式の器具や、家具の下に敷くストッパータイプの器具も有効です。

家具の収納方法や配置の工夫によっても転倒を防止できます。たとえば、本棚やタンスは、重いものを下段に収納して重心を低くすると倒れにくくなります。

食器棚のガラス扉には飛散防止フィルムを貼り、棚の中の食器が滑り出ないように滑り止めシートを敷くなどの対策も重要です。キャスターつきの家具は、移動時以外はロックをかけ、動かさないものは固定ベルトなどを活用しましょう。

2. ケガの防止対策をする

地震の揺れによって、窓ガラスや食器棚のガラスが割れて飛散することがあります。割れたガラスの破片は避難の妨げになるだけでなく、大怪我につながる恐れもあるため危険です。

窓ガラスやガラス戸のある食器棚などには、あらかじめ飛散防止フィルムを貼ると効果的です。フィルムを貼ることで、ガラスが割れても破片が飛び散りにくくなります。

さらに、枕元やベッドサイドにスリッパやスニーカーなどの履物を準備しておくと安心です。履物があれば、停電で暗闇になったり、ものが散乱した室内を移動したりする際に、ケガをしにくくなります。

停電に備えて懐中電灯をすぐに使える場所に常備しておくことも忘れないようにしましょう。

3. 寝室の安全を確保する

就寝中は無防備な状態になるため、寝室の安全確保は命を守る上で重要です。

寝室にはできるだけ家具を置かないことが理想です。家具を置く場合は、背の低いものを選び、万が一倒れてきてもベッドや布団の上に倒れかからない位置に配置しましょう。

倒れた家具が出入り口を塞いでしまわないように、ドアの周りにはものを置かないようにすることも大切です。

4. 避難経路の安全を確保する

地震発生時には、安全な場所へ速やかに移動できることが重要です。そのためには、家の中の安全を確保しておく必要があります。廊下や階段など、避難時の通り道になる場所にものを置かないようにしましょう。

【備蓄編】地震の備え3選

地震でライフラインが停止した場合に備え、食料や生活必需品の備蓄が必要です。備蓄には大きく分けて3つのポイントがあります。

これらを準備すると、避難時や在宅避難時に落ち着いて行動できます。ここでは、それぞれの準備について解説します。

1. 非常用持ち出し袋を準備する

自宅が被災して避難所に行かざるを得なくなる場合に備え、最低限必要なものをまとめた非常用持ち出し袋を準備しておきましょう。中には、上記の防災グッズを入れておくことが推奨されます。

避難時に両手が自由に使えるよう、リュックサックに詰めておくことが推奨されます。玄関や寝室など、いざというときにすぐに持ち出せる場所に保管しましょう。

また、上記のチェックリストはダウンロードしてご活用できますので、ぜひ役立ててみてください。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

2. 自宅の備蓄を準備する

自宅の備蓄に関しても以下を目安に準備しておきましょう。

- 食料や水(最低3日分。できれば1週間分)×家族分

- 生活用品(ティッシュ、トイレットペーパー、ラップ、ゴミ袋、ポリタンク、携帯用トイレ…など)

災害発生後、必ずしも避難所で生活するとは限りません。自宅に大きな被害がなければ、在宅避難という選択肢もあります。非常用持ち出し袋とは別に、自宅にも食料品や生活必需品を備蓄しておくことが重要です。

食料や水は最低でも3日分、大規模な災害を想定すると1週間分の備蓄が望ましいとされています。飲料水は1人1日3リットルが目安です。

3. ローリングストック法を取り入れる

備蓄を無理なく続けるためのコツとして「ローリングストック法」が推奨されています。ローリングストック法とは、普段使用する食材を多めに購入し、賞味期限の古いものから消費して買い足す方法です。缶詰やレトルト食品、飲料水など、非常食として活用できる食材が対象です。

この方法を取り入れると、特別な非常食を用意しなくても、常に一定量の食料が家庭に備蓄されている状態を保てます。また、定期的に消費と購入を繰り返すため、いざというときに賞味期限が切れていたという事態を防ぐことにもつながります。

【家族との共有編】地震の備え2選

家族が離れ離れの状態で被災しても冷静に対応できるよう、災害時の行動ルールを事前に決めておくことが大切です。特に重要なのは、以下の2点です。

これらのルールを家族全員で共有すると、いざというときの不安を軽減できます。ここからは、それぞれのポイントについて解説します。

【あわせて読みたい】小学生向けに家庭でできる地震の備えとは?地震発生時の行動も詳しく解説

1. 安否確認の方法を決めておく

災害発生時は、電話回線がつながりにくくなることが予想されます。その状況でも互いの安否を確認できるよう、複数の連絡手段や集合場所を事前に決めておきましょう。

主な連絡手段には以下のようなものがあります。

- 災害用伝言ダイヤル(171)

- 災害用伝言板(web171)

- 各携帯電話会社の災害用伝言板サービス

- LINEなどのSNS

これらのサービスは、体験利用ができる期間が設けられていることがあります。いざというときにスムーズに使えるよう、一度試しておくと安心です。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

【あわせて読みたい】災害時の安否確認方法4選!高齢者の見守りサービスやグッズも紹介

2. 避難場所と避難経路を確認する

自宅や職場、学校の周辺にある避難場所と、そこへ向かうための安全な避難経路を事前に確認しておきましょう。

避難場所と避難経路の把握に役立つのが、ハザードマップです。ハザードマップには土砂災害や浸水などの危険箇所が記載されています。自治体のホームページなどで公開されているハザードマップを入手し、安全な避難経路を複数確認しておきましょう。

地震だけでなく、豪雨や津波など、災害の種類によって安全な避難場所は異なります。それぞれの災害を想定し、どこに避難すべきかを家族で話し合っておくことが大切です。

実際に避難経路を歩いたり、防災訓練に参加したりすることも防災意識を高める上で有効です。

【地震の備え】火災対策をおこなう

地震の二次災害で最も警戒すべきものの1つが火災です。大切な命や財産を守るため、日頃から火災対策を意識しておく必要があります。主な対策として、以下の3つが挙げられます。

これらの対策は、地震火災の発生を防ぎ、万が一発生した場合でも被害を最小限に抑えるために不可欠です。それでは、各対策の詳細を見ていきましょう。

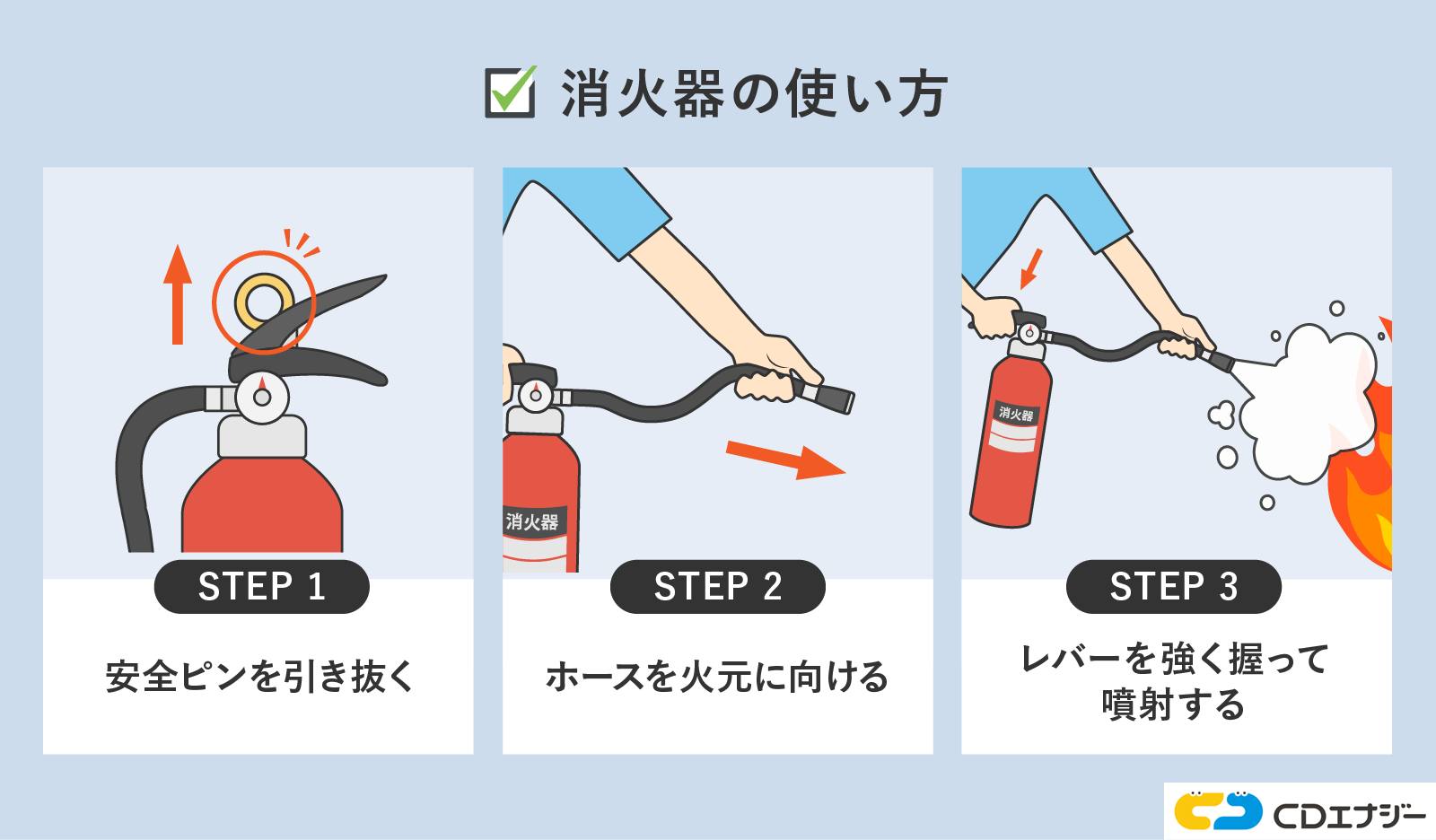

1. 消火器の設置と使い方を知る

地震による火災は、初期消火が非常に重要です。万が一の事態に備え、家庭用の消火器を設置し、その使い方を家族全員が把握しておきましょう。

消火器の一般的な使い方は以下の通りです。

- 安全ピンを引き抜く

- ホースを火元に向ける

- レバーを強く握って噴射する

いざというときに慌てないよう、事前に操作方法を確認しておくことが大切です。

2. 通電火災のリスクと対策を理解する

地震によって引き起こされる火災の中で、特に注意が必要なのが通電火災です。通電火災とは、地震による停電が復旧した際に、倒れた電気ストーブや損傷した電気コードなどから出火する現象です。

阪神・淡路大震災や東日本大震災では、原因が特定された火災の多くが電気に起因するものだったと報告されています。

通電火災を防ぐためには、避難する際に分電盤のブレーカーを落とすことが最も有効な対策です。また、停電中は電気製品のスイッチを切り、コンセントからプラグを抜いておくことも重要です。

3. 感震ブレーカーを設置する

ブレーカーを落として避難する時間がない場合などに有効なのが感震ブレーカーです。感震ブレーカーとは、設定値以上の地震の揺れを感知すると、自動的に電気の供給を遮断する装置です。

これにより、不在時やブレーカーの切り忘れによる通電火災のリスクを大幅に減らせます。国や自治体も感震ブレーカーの設置を推奨しており、多くの自治体では設置費用の一部を助成する補助金制度があります(例:愛知県みよし市では最大2万円)。ただし、補助内容は自治体によって異なるため、お住まいの自治体のホームページで最新情報をご確認ください。

設置には工事が必要なタイプもありますが、コンセントに差し込むだけで使える『震太郎』のようなタイプは、手軽に導入可能です。工事不要なため、賃貸住宅にお住まいの方でも手軽に通電火災対策を始められます。

家庭の安全をさらに高めるため、この機会に導入を検討してみてはいかがでしょうか。

【あわせて読みたい】感震ブレーカーとは?設置する必要性や種類・注意点も詳しく解説

地震の備えに関するよくある質問

ここまで地震への備えについて解説してきました。ここでは、地震の備えに関するよくある質問を取り上げて回答していきます。

事前に疑問をクリアにし、地震の備えを完了させましょう。

地震の備えで最低限必要な食料は?

ライフラインが停止した場合に備えて、最低でも3日分の食料と飲料水を準備しておくことが推奨されています。

飲料水は1人1日3リットルを目安に準備しましょう。非常食はアルファ米やビスケット、缶詰、チョコレートなど、調理せずにそのまま食べられるものが便利です。

備蓄食料の目安は?

最低3日分が基本ですが、南海トラフ地震などの大規模な災害が発生した場合には、支援物資が届くまでに1週間以上かかる可能性もあります。可能であれば、1週間分の備蓄をしておくと安心です。

地震の備えとして現金は必要?

地震に備えて、ある程度の現金は必要です。通信が途絶えてクレジットカードの取り扱いが停止したり、ATMが浸水したりする可能性があります。

公衆電話の使用や自動販売機での購入に備え、千円札だけでなく10円玉などの小銭も用意しておくと便利です。避難時にすぐに持ち出せるよう、非常用持ち出し袋に入れておきましょう。

地震への備えは今日からできることから始めよう

地震は、いつどこで起こるか予測できません。日頃からの備えがいざというときに大切な命を救うことにつながります。

まずは、家の中に安全対策を施し、食料や水を備蓄しましょう。最低3日分、できれば1週間分の備蓄があると安心です。

そして、家族との行動計画の共有も欠かせません。災害時に離れ離れになっても慌てないよう、安否確認の方法や避難場所を事前に話し合っておくことが重要です。

地震の二次災害となる火災対策も忘れてはなりません。通電火災のリスクを理解し、感震ブレーカーの設置などを検討することで、被害の拡大を防げます。

この記事を参考に1つでも行動に移し、あなたと家族の安全を守るための防災対策を、今日から着実に実行していきましょう。