災害が起きた際に、大切な家族であるペットとどう避難するかを不安に感じる飼い主も少なくありません。実際に、避難所によってはペットの受け入れ方に違いがあり、事前に準備や確認をしていないと避難時に困るケースもあります。災害発生時に落ち着いて行動するためにも、正しい知識と備えが必要です。

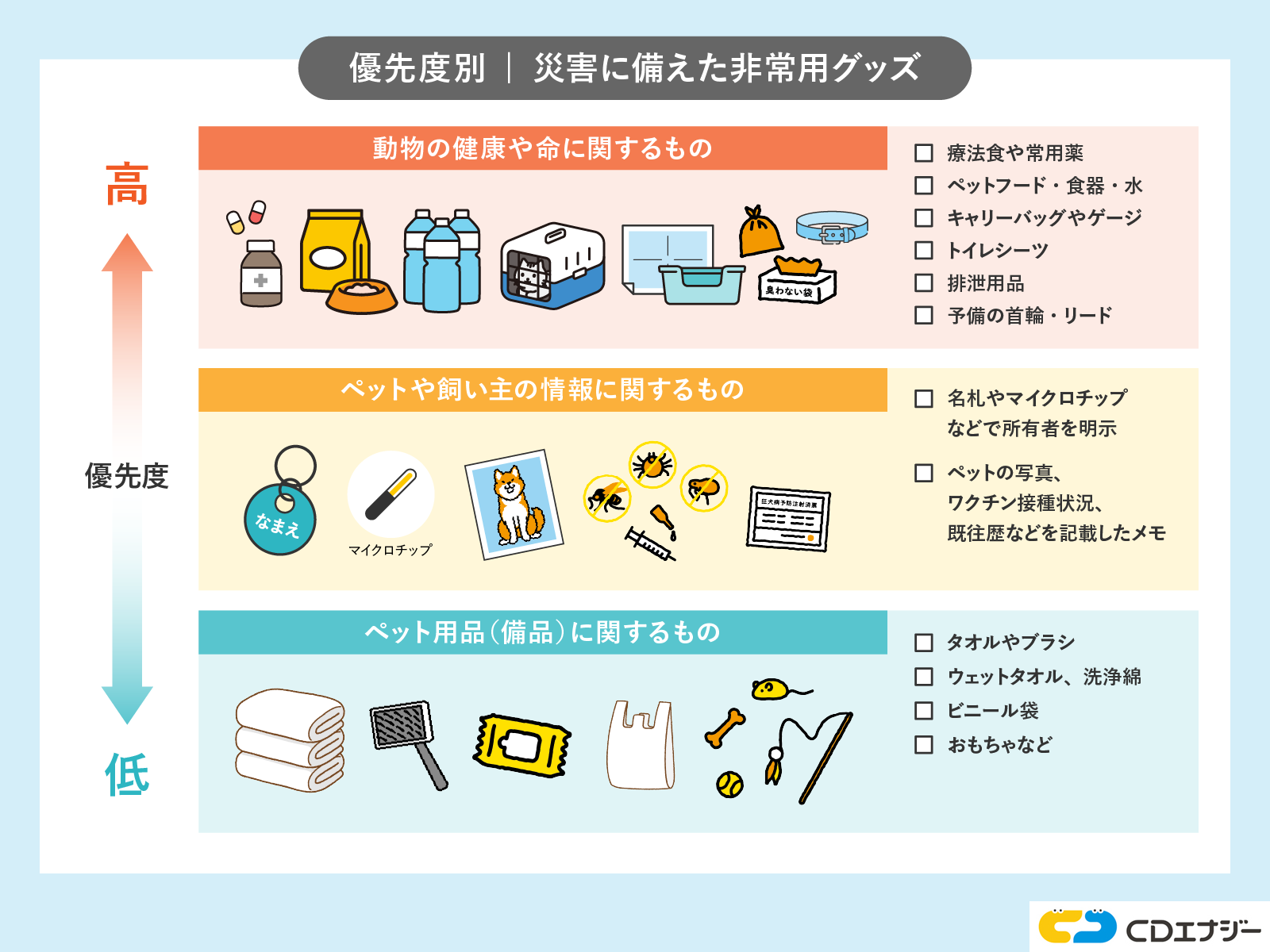

災害に備える際は、動物の健康や命に関するものを優先し、次いでペットや飼い主の情報に関するもの、その後ペット用品(備品)に関するものを揃えていきましょう。

この記事では、避難所におけるペットの受け入れ状況や、飼い主が用意しておくべきものについて詳しく解説します。また、ペットの種類別での注意点も紹介します。災害時のペットに関する不安を減らしたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

- ペットは避難所に受け入れてもらえる?同行避難が推進されている

- 同行避難と同伴避難の違い

- ペットの受け入れスペースは避難所ごとに異なる

- 災害に備えて飼い主が用意しておくべきものチェックリスト

- 【優先度:高】動物の健康や命に関するもの

- 【優先度:中】ペットや飼い主の情報に関するもの

- 【優先度:低】ペット用品(備品)に関するもの

- 災害時に備えて飼い主ができること

- 1. 人や動物に慣らしておく

- 2. ケージに慣らしておく

- 3. ワクチン接種・避妊去勢手術を済ませておく

- 4. マイクロチップを入れる

- ペットの種類別に見る避難時の注意点【犬・猫・小動物】

- 犬(ワンちゃん)との避難時における注意点

- 猫との避難時における注意点

- 小動物との避難時における注意点

- 避難所でペットを受け入れてもらえない場合はどうする?

- 1. 自宅で生活する

- 2. 車の中で生活する

- 3. 施設・親戚の家に預ける

- 避難所・ペットに関するよくある質問

- 避難所にペットを連れて行くのは迷惑になる?

- 避難所にペットを連れて行くとトラブルになる?

- 避難所でペットフードはもらえる?

- 多頭飼いの場合はどうすればいい?

- 大切なペットを守るために防災対策を徹底しておこう!

ペットは避難所に受け入れてもらえる?同行避難が推進されている

災害時には、ペットを連れて安全に避難する同行避難が推進されています。同行避難とは、避難所まで飼い主がペットと一緒に避難することを指し、ペットを置き去りにしないための重要な考え方です。

ただし、同行避難は必ずしも避難所内でペットと同じ空間で過ごせることを意味しません。

ペットの居場所が屋外や別スペースになることもあるため、事前に各自治体の方針を確認しておくことが大切です。

同行避難と同伴避難の違い

災害時にペットと避難する方法を表す言葉に、同行避難と同伴避難があります。それぞれの違いを以下の表にまとめました。

| 同行避難 | 同伴避難 |

|---|---|

| ・避難所までペットと一緒に避難すること ・同じ避難所内でペットと暮らすことではない | ・ペットと人が同じ避難所で過ごすこと |

このように、同行避難と同伴避難には明確な違いがあります。同伴避難には一定の条件がある場合も多いため、普段から地域の避難ルールを確認しておくことが大切です。

ペットの受け入れスペースは避難所ごとに異なる

ペットの受け入れ体制は、避難所ごとに異なります。たとえば兵庫県神戸市では、施設内にペット飼育スペースを設置し、飼い主がペットを飼育する対応をとっています(※)。

同じ避難所でも、ペットと一緒に過ごせる環境かどうかは場所によってさまざまです。そのため各自治体の方針を把握し、万が一に備えてペットの避難方法を考えておくことが大切です。日頃から備えておくことで、災害時の不安を軽減できます。

※出典:神戸市|よくある質問と回答

災害に備えて飼い主が用意しておくべきものチェックリスト

災害時にペットと一緒に安全に避難するために、必要なものをあらかじめ準備しておきましょう。ここでは、優先度別に飼い主が用意しておくべきものを紹介します。以下のチェックリストを参考にして、日頃から非常用グッズを揃えておきましょう。

【優先度:高】動物の健康や命に関するもの

まず最優先で準備すべきなのは、ペットの命と健康を守るための必需品です。具体的には、以下のものを備えておきましょう。

- 療法食や常用薬

- ペットフード・食器

- 水

- キャリーバッグ・ケージ

- トイレシーツ

- 排泄用品

- 予備の首輪・リード

東日本大震災では、ペット用の救援物資を運ぶ車両が緊急車両と認められず、物資がなかなか届かなかったという報告もありました(※)。災害時にはペットの物資がすぐ手に入るとは限らないため、平時から十分な備蓄を心がけましょう。

【優先度:中】ペットや飼い主の情報に関するもの

次に大切なのは、ペットが迷子になった際に身元がわかるようにする情報です。名札やマイクロチップなどで所有者を明示し、飼い主の連絡先や預け先の情報も準備しておきましょう。

ペットの写真、ワクチン接種状況、既往歴などを記載したメモを一緒に保管しておくと、避難先や保護された際にも役立ちます。スムーズな再会や対応につながるように、これらの情報は忘れずに準備しておきましょう。

【優先度:低】ペット用品(備品)に関するもの

ペットが安心して過ごせるように、タオルやブラシ、ウェットタオル、洗浄綿、ビニール袋、おもちゃなども必要です。避難生活ではストレスも大きくなるため、慣れたアイテムがペットの心の支えになることがあります。

ただし、人の命を守るための準備が最優先です。ペット用品はそのうえで必要なものとして位置づけ、余裕があれば揃えるようにしましょう。

災害時に備えて飼い主ができること

災害は、いつどこで起こるかわかりません。大切なペットを守るためには、災害時を想定し、最低限の安全を守れるように日頃から備えておくことが大切です。ここでは、災害時に備えて飼い主ができることを4つ紹介します。

緊急時でも、ペットと安心して過ごせる環境を整えておきましょう。

1. 人や動物に慣らしておく

災害時に混乱しないように、普段から人やほかの動物に慣れておくことが大切です。犬の場合は、「待て」「おいで」「お座り」などの基本的なしつけを普段から練習しておきましょう。

避難所では多くの人や動物が集まるため、ほかの犬や猫を怖がらずにいられるように、社会性を身につけさせておくことが重要です。また、決められた場所で排泄ができるようにしておくと、避難生活中も周囲に迷惑をかけずに済みます。

2. ケージに慣らしておく

災害時にはペットが狭い空間で過ごす時間が増えるため、ケージに慣れておくことも大切です。突然ケージに閉じ込められると、ペットにストレスがかかってしまいます。日頃からケージの扉を開けた状態にし、ペットが自由に出入りできる環境を作っておくのがおすすめです。

ケージ内で安心して休めるようにしておくことで、緊急時に速やかに連れ出すことができ、避難先でも落ち着いて過ごせます。慣れておくことが、ペットの安全と心の負担軽減につながります。

3. ワクチン接種・避妊去勢手術を済ませておく

災害時の感染症リスクを減らすためには、必要なワクチン接種は必ず済ませておきましょう。避難所では多くの動物が集まり、思わぬ病気が広がるリスクがあります。

また、避妊去勢手術をしておくことで、繁殖や発情によるトラブルも防げます。災害はいつ起こるかわからないからこそ、平時にできる医療ケアは必ず済ませておきましょう。

4. マイクロチップを入れる

ペットが迷子になったときのために、マイクロチップを装着しておくと安心です。マイクロチップは、皮膚の下に埋め込む小さな器具です。埋め込む際に麻酔は不要で、専用の注射器で処置します。マイクロチップには個体識別番号が登録されており、動物病院や保健所などで読み取ることで飼い主を特定できます。

一度入れれば、半永久的に使用可能です。災害時は混乱の中でペットがはぐれる可能性があるため、首輪や迷子札とあわせてマイクロチップも活用しましょう。

ペットの種類別に見る避難時の注意点【犬・猫・小動物】

災害時にペットと安全に避難するには、動物の種類に応じた対応が必要です。ここでは、ペットの種類別に避難時の注意点を解説します。あらかじめ動物ごとの特徴を理解し、必要な備えをしておきましょう。

犬(ワンちゃん)との避難時における注意点

犬と避難する際は、逸走やケガを防ぐための対策が重要です。リードは必ず付け、首輪が緩んでいないかを確認しましょう。災害時はパニックを起こして普段とは違う行動をとることもあるため、落ち着かせながら行動することが大切です。

小型犬の場合は、リードを付けた上でキャリーバッグやケージに入れて避難する方法もあります。避難先で周囲に迷惑をかけないように、普段からしつけや人・動物とのふれあいに慣らしておくことも備えの一つです。

猫との避難時における注意点

猫は脱走のリスクが高いため、キャリーバッグやケージに入れて避難することが基本です。扉が開かないようしっかり固定し、移動中のストレスを最小限に抑えましょう。

また、ペット用の支援物資はすぐに届かない可能性があります。人用の避難グッズとともに、猫用のフードやトイレ用品なども持ち出せるように準備しておきましょう。

小動物との避難時における注意点

ハムスターやチンチラなどの小動物も、避難所によっては犬や猫と同様に受け入れてもらえることがあります。ただし、受け入れ体制や飼育環境は避難所ごとに異なるため、事前に確認しておくことが大切です。

大規模災害時は人命が最優先され、小動物は屋外での保護となる可能性もあります。過度なストレスを与えないためにも、移動用のキャリーバッグやケージを用意し、フードや水もストックしておきましょう。

避難所でペットを受け入れてもらえない場合はどうする?

災害時に、避難所でのペットの受け入れが難しい場合もあります。ここでは、避難所でペットを受け入れてもらえない場合の対応を3つ紹介します。大切な家族であるペットとどう過ごすかを考えておくことは、心の負担を減らすためにも大切です。

1. 自宅で生活する

自宅が安全であれば、住み慣れた環境でペットと過ごすのが最も安心です。慣れた場所はペットのストレスも少なく済みます。

ただし、救援物資や情報は避難所に集まるため、必要に応じて取りに行くなどの工夫が必要です。また、地震の余震や豪雨など二次災害の危険が高まった場合は、ペットと一緒に避難できるように準備しておきましょう。

2. 車の中で生活する

車内での生活は、周りを気にせずにペットと過ごせる点がメリットです。ただし、長時間の車中生活ではエコノミークラス症候群のリスクがあるため、定期的に外に出て体を動かしましょう。

また、ペットだけを車に残す場合は、車内温度の上昇や寒さに注意し、飲み水を十分に用意することが大切です。長時間車を離れる際は、ペットを安全な場所に移動させましょう。

3. 施設・親戚の家に預ける

避難所に入れない場合や飼い主の事情によっては、ペットを一時的に預ける選択肢もあります。動物病院や保護団体、遠方の親戚や知人にお願いするのも一つの方法です。

施設に預けるときは、条件や期間、費用などを必ず確認し、トラブルが起きないように準備しておきましょう。災害時に突然探すのは負担になるので、日頃から預け先を調べ、連絡先を控えておくと安心です。

避難所・ペットに関するよくある質問

最後に、避難所・ペットに関するよくある質問に回答します。避難所にペットを連れていくことを不安に感じている方や、多頭飼いをしている方はぜひ参考にしてください。

避難所にペットを連れて行くのは迷惑になる?

ペットを連れて避難する際は、受け入れ可能な避難所を選ぶことが大切です。たとえば神戸市では、ペットと避難できる避難所を公式サイトから確認できます(※)。このような情報は、各自治体の防災ガイドや公式サイトに掲載されていることが多いため、確認しておきましょう。

また、災害時はインターネット環境が不安定であったり、調べる余裕がなかったりする可能性もあります。避難先の情報を事前に把握しておくことで、迷惑をかけずスムーズに避難できて、不安も軽減されます。

※出典:神戸市|災害時の避難所

避難所にペットを連れて行くとトラブルになる?

ペット同伴での避難は、ほかの避難者とのトラブルを引き起こす可能性もあり、細心の注意が必要です。2011年の東日本大震災では、犬の放し飼いやノミの発生、動物アレルギーのある方との共存の難しさなどの問題が報告されました(※)。

できる限りトラブルを避けるためにも、日頃からしつけをおこない、人やほかの動物に慣れてもらうことが大切です。また、避難所以外でペットと過ごす選択肢も事前に考えておくと、より安心して行動できます。

避難所でペットフードはもらえる?

避難所では、必ずしもペットフードが支給されるとは限りません。実際に、災害時に人用の支援物資は届いたものの、ペット用の物資は届かず困ったという報告もありました。たとえ支給されたとしても、ペットが食べ慣れていないフードを口にしないケースもあります。

フードが不足すれば健康や命にかかわるため、最低でも5日分以上、できれば1週間分を目安に日頃から備蓄しておきましょう。

多頭飼いの場合はどうすればいい?

多頭飼いの方は、すべてのペットを安全に連れて避難できるように、平時から準備しておくことが重要です。避難する際は、人用・ペット用の避難セットに加え、複数のペット分のケージなどを持ち出す必要があります。しかし、混乱の中で多くの荷物を持って移動するのは想像以上に大変です。

そのため、災害時を想定し、避難所までのルートや移動手段を事前に確認しておきましょう。また、どの程度の荷物が持てるかをシミュレーションしておくと安心です。

大切なペットを守るために防災対策を徹底しておこう!

本記事では、避難所におけるペットの受け入れ状況や、飼い主が用意しておくべきものについて解説しました。避難所では同行避難が推進されていますが、必ずしもペットと同じ空間で過ごせるわけではありません。

また、人命が最優先されるため、ペット用の物資がすぐに届かないことも考えられます。そのため、ペットフードや水、トイレ用品などは必ず用意しておきましょう。さらに、避難時にパニックにならないように、普段から人やほかの動物に慣れておくことも大切です。

近くの避難所がペットを受け入れているかどうかを事前に確認し、具体的な避難方法を考えて備えておきましょう。