関東大震災は1923年に起きた地震です。被害者数約10万5,000人、建物被害約29万棟と広範囲にわたって被害をもたらしました。今後30年以内に南関東直下でM7クラス地震が起こる確率は70%程度と評価されているため、日頃からの備えが必要です。

日頃からできる具体的な地震の備えとしては、家具類の固定や食料・飲料水の備蓄があります。避難経路や家族との連絡手段の確認、安全スペースの確保や防災グッズの準備なども忘れないようにしておきましょう。

この記事では、関東大震災について詳しく解説します。関東大震災と首都直下地震の違いや、次の巨大地震がいつ来るのかという確率予測にも触れていきます。過去の災害について学ぶことで、万が一の際に備えられるでしょう。本記事を通して、今日から実践できる防災対策を始めてみてください。

- 関東大震災はいつ起きた?発生したのは1923年

- 関東大震災の被害状況

- 関東大震災の被害が拡大した原因

- 関東大震災による二次被害

- 次の巨大地震はいつ来る?関東大震災の再来確率

- 関東大震災と首都直下地震の違い

- 【関東大震災から学ぶ】大地震から身を守るための対策5選

- 1. 安全なスペースを確保する

- 2. 家具を固定する

- 3. 3日~1週間分の備蓄品を用意する

- 4. 防災グッズを準備する

- 5. 家族と安否確認方法・避難場所を共有する

- 忘れがちな「通電火災」にも備えよう

- 通電火災とは

- 感震ブレーカーがあれば通電火災を防げる

- 火災対策なら「震太郎」がおすすめ

- 関東大震災や地震に関するよくある質問

- 関東大震災で死者が多い理由は?

- 関東大震災の特徴は?

- 東日本大震災の死者数は?

- 東日本大震災はどこで発生した?

- 阪神・淡路大震災の死者数は?

- 関東大震災の教訓を活かして日頃から備えよう

関東大震災はいつ起きた?発生したのは1923年

関東大震災が発生したのは、今から100年以上前の1923年9月1日午前11時58分です。この地震は、相模トラフ沿いのプレート境界で発生し、震源域は相模湾からその北西部にかけて広がっていました。

以下の表は、関東大震災の概要をまとめたものです。

| 関東大震災 | 詳細 |

|---|---|

| 発生時期 | 1923年9月1日 午前11時58分 |

| 震源 | 神奈川県西部(相模トラフ) |

| 震度 | 6 |

| マグニチュード | 7.9 |

地震の規模を示すマグニチュードは7.9と推定されており、神奈川県や千葉県の一部では最大震度6を観測しています。

関東大震災の被害状況

| 関東大震災の被害状況 | 詳細 |

|---|---|

| 被害者数 | 約10万5,000人 |

| 建物被害 | 約29万棟 |

関東大震災は、広範囲にわたって甚大な被害をもたらしました。内閣府の資料によると、死者・行方不明者は約10万5,000人にのぼり、建物の全壊・全焼・流失は約29万棟に達しています。

この地震による被害は、建物の倒壊だけに留まりませんでした。電気、水道、道路、鉄道といったライフラインや交通インフラも壊滅的な打撃を受け、人々の生活基盤が奪われる事態となったと記録されています。

関東大震災の被害が拡大した原因

関東大震災の被害が拡大した最大の原因は、地震直後に発生した大規模な火災です。

地震が発生したとき、昼食の準備で多くの家庭がかまどや七輪を使用していました。激しい揺れによって火元が転倒し、東京や横浜で火災が同時多発的に発生したことがわかっています。

当時の東京には、最新の蒸気ポンプを配備した消防体制がありました。しかし、地震で水道管が破壊され断水していたため、消火活動は困難を極めたとされています。

また、当時日本海を台風が北上していた影響で、首都圏では強風が吹き荒れていました。風にあおられた炎は瞬く間に燃え広がり、巨大な火災旋風が発生しました。

これらの要因が重なり、被害は手の施しようがないほどに拡大したと記録されています。

関東大震災による二次被害

関東大震災では、火災だけでなく、津波や土砂災害などの二次災害も発生しました。

地震発生後、相模湾沿岸と房総半島南端で津波が襲来しました。静岡県の熱海では最大12m、千葉県の館山では9mの津波が観測されています。

しかし、一部の地域では過去の津波災害の教訓が活かされました。たとえば元禄地震や安政東海地震の経験から地震後すぐに高台へ避難し、人的被害を最小限に抑えられたケースも報告されています。

神奈川県西部や千葉県房総地域などの山間部では、がけ崩れや地すべり、土石流などの土砂災害が多発しました。

特に、現在の神奈川県小田原市の根府川地区では大規模な土石流が発生し、400人以上が犠牲になるという大惨事が起きています。

次の巨大地震はいつ来る?関東大震災の再来確率

| 想定する地震のタイプ | 今後30年以内に発生する確率 |

|---|---|

| 相模トラフ沿いの巨大地震(M8クラス) | 約0〜6% |

| 南関東直下のM7クラス地震 | 約70% |

結論から言うと、想定する地震のタイプによって発生確率は大きく異なります。

文部科学省の特別機関である地震調査研究推進本部によると、関東大震災と同じタイプの地震がすぐに再来する可能性は低いとされています。このタイプの地震は、約200〜400年の周期で発生すると考えられているためです。前回発生した1923年からまだ約100年しか経過していないため、今後30年以内に発生する確率は0〜6%と評価されています。

一方で、南関東の地下で直接発生するM7クラスの直下型地震は警戒すべきです。このタイプの地震は、関東大震災のような海溝型巨大地震の発生間隔の合間にも、過去に何度も発生してきました。

南関東直下地震が今後30年以内に発生する確率は70%程度と評価されており、切迫した脅威として考える必要があります。

関東大震災と首都直下地震の違い

| 関東大震災 | 首都直下地震 | |

|---|---|---|

| 発生時期 | 1923年9月1日 午前11時58分 | 今後30年以内に70%の確率で発生 |

| 震源 | 神奈川県西部(相模トラフ) | 相模トラフ沿い |

| マグニチュード | 7.9 | 7クラス |

| 死者数 | 約10万5,000人 | 推定約2万3,000人 |

| 建物被害 | 約29万棟 | 推定約61万棟(全壊・焼失) |

出典:内閣府|地震災害

関東大震災と首都直下地震は混同されがちですが、異なるタイプの地震です。関東大震災は海底のプレート境界で発生した海溝型地震でしたが、首都直下地震は内陸の地下で発生する直下型地震です。

マグニチュードは関東大震災より小さいものの、首都中枢の真下で発生するため、都市に甚大な被害をもたらすと想定されています。建物の倒壊や火災による被害は、関東大震災を上回る可能性も指摘されています。

【関東大震災から学ぶ】大地震から身を守るための対策5選

いつ起こるかわからない大地震から命を守るため、わたしたちが日頃からできる具体的な対策を5つご紹介します。

これらの対策は、今すぐ始めることが大切です。ここからは、それぞれの対策について解説します。

【あわせて読みたい】地震の備えは何が必要?家の安全対策から備蓄までチェックリストつきで解説!

1. 安全なスペースを確保する

はじめに、家の中に安全なスペースを確保することから始めましょう。特に、就寝中は無防備な状態になるため、できるだけものを置かないことが推奨されます。必要な場合は、背の低いものを選ぶようにしましょう。

また、家具の配置を工夫することも大切です。倒れた家具が出入り口を塞いでしまわないように、ドアの周りにはものを置かないようにしましょう。

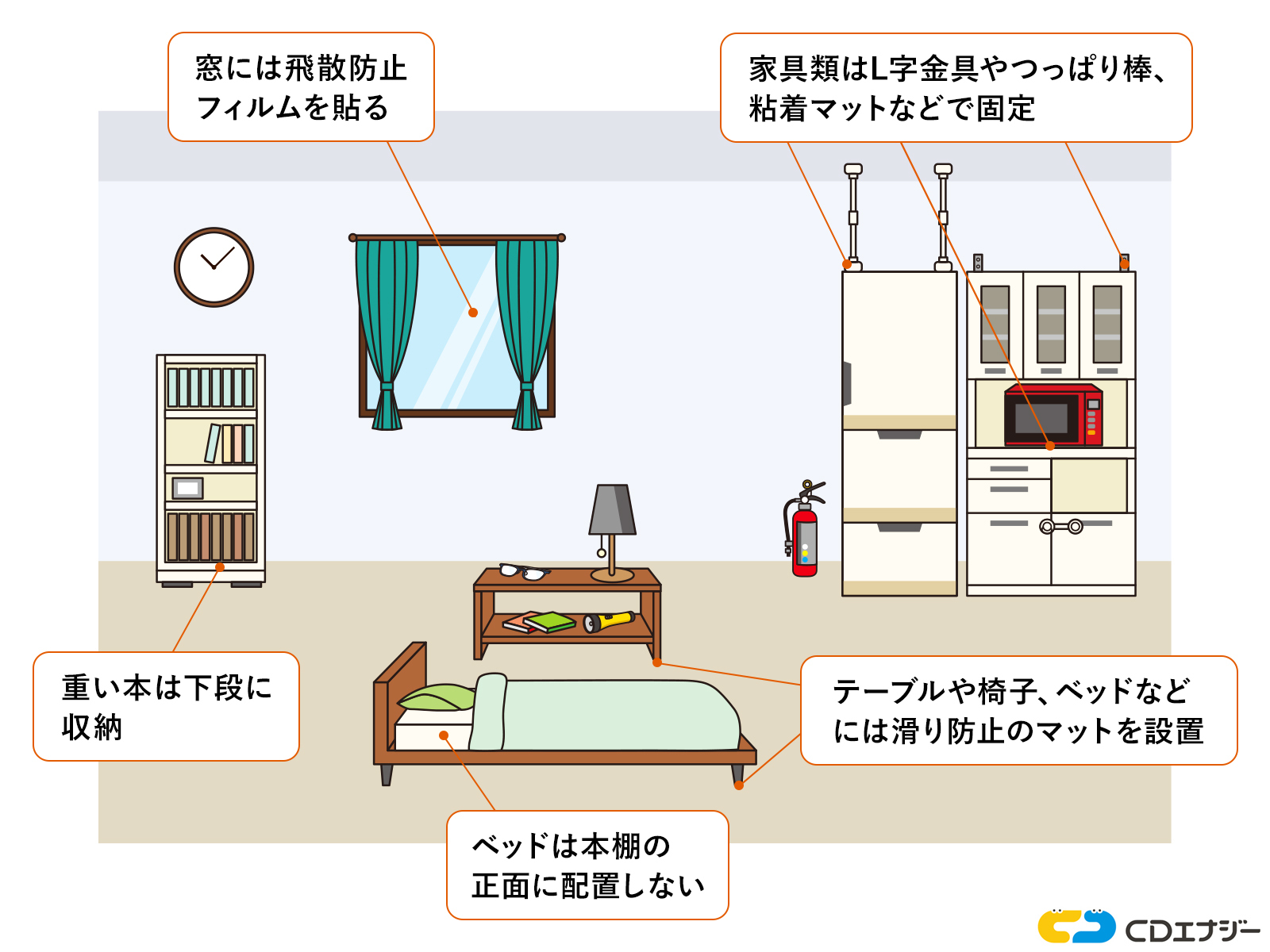

2. 家具を固定する

室内の安全性を高めるために、家具の固定は必須です。地震発生時に最も危険なのは、家具の転倒や落下物による怪我です。阪神・淡路大震災では、亡くなった方の原因の多くが家屋の倒壊や家具の転倒による圧死だったと言われています。

以下の方法で、家の中の危険を減らしましょう。

- 壁にL型金具でネジ止めする

- キャスターつき家具はロックする

- テーブル・イスの滑り止め対策をする

食器棚や本棚など、背の高い家具は壁に固定するのが効果的です。テレビ台やキッチンワゴンなど、キャスターがついている家具はロックをかけておくか、滑り止めマットを敷きましょう。

普段使っているテーブルやイスも、揺れで滑って動くことがあります。脚の下に滑り止めシートを貼るなどの対策が有効です。

3. 3日~1週間分の備蓄品を用意する

大規模な災害が発生すると、電気・ガス・水道などのライフラインが停止し、物流も滞る可能性があります。救助や支援が本格化するまでには、最低でも3日間は自力で生活できる備えが必要です。できれば1週間分の食料や生活必需品を備蓄しておきましょう。

すぐに持ち出せる非常用持ち出しバッグと、自宅で避難生活を送るための家庭内備蓄の2種類を用意しておくと安心です。以下は、非常用持ち出し袋に入れておくと良いものをまとめたチェックリストです。ダウンロードしてご活用できますので、ぜひ役立ててみてください。

【あわせて読みたい】【体験者の声付き】防災グッズで本当に必要なものリスト!準備のポイントや進め方も紹介

【あわせて読みたい】【チェックリストつき】緊急持ち出し品で本当に必要なものは何?ほかの備えも解説

4. 防災グッズを準備する

食料や水の備蓄に加えて、以下のような防災グッズも準備しておきましょう。

- 災害用トイレ

- 懐中電灯

- ラジオ

- 充電器

- 歯ブラシ

- メガネ・コンタクトレンズ

- アイマスク・耳栓

- ゴミ袋

- 現金

これらは停電や断水など、不便な避難生活を少しでも快適にし、安全を確保するために重要なアイテムです。

5. 家族と安否確認方法・避難場所を共有する

災害は、家族が一緒にいるときに起こるとは限りません。離れ離れになった際に、お互いの安否を確認する方法や集合場所をあらかじめ決めておくことが非常に重要です。

連絡手段としては、以下のサービスがあります。

- 災害用伝言ダイヤル(171)

- 災害用伝言板(web171)

- 各携帯電話会社の災害用伝言板サービス

- LINEなどのSNS

また、地域のハザードマップを確認し、自宅や職場、学校周辺の避難場所や津波避難ビルがどこにあるかを把握することも大切です。避難場所は、あらかじめ家族で共有しておきましょう。

【あわせて読みたい】災害時の連絡手段5選!スマホ以外の方法や緊急連絡先カードも解説

【あわせて読みたい】災害時の安否確認方法4選!高齢者の見守りサービスやグッズも紹介

忘れがちな「通電火災」にも備えよう

関東大震災では地震直後の火の不始末による火災が多発しましたが、現代の住宅では通電火災という火災リスクに備える必要があります。これは、地震の教訓を活かした重要な対策の1つです。

通電火災とは

通電火災とは、地震や台風などの影響で一度停電し、その後電力が復旧した際に発生する火災のことです。大規模な停電の後に特に懸念され、阪神・淡路大震災や東日本大震災でも多くの発生例が報告されています。

地震発生時に起こる通電火災は、揺れで損傷した電気配線や、転倒した電気ストーブ・アイロンなどの電化製品に電気が再び流れることで発生します。浸水や雨漏りで電化製品の内部が濡れた状態で通電し、ショートして発火することもあります。

避難して無人になった家で発生するケースも多く、発見が遅れて被害が拡大しやすい点が特徴です。

感震ブレーカーがあれば通電火災を防げる

通電火災を防ぐための有効な対策が、感震ブレーカーの設置です。感震ブレーカーは、設定値以上の地震の揺れを感知すると、自動的に自宅のブレーカーを落として電力供給を遮断する装置です。

外出中や就寝中に地震が発生しても、自動で電気を止めてくれるため、通電火災のリスクを大幅に減らせます。

自治体によっては、感震ブレーカーの設置費用に対する補助金制度を設けている場合もあります。市区町村のホームページなどで確認してみるとよいでしょう。

【あわせて読みたい】感震ブレーカーとは?設置する必要性や種類・注意点も詳しく解説

火災対策なら「震太郎」がおすすめ

「感震ブレーカーは大切だとわかったけれど、どれを選べばよいかわからない」という方には、CDエナジーが提供する感震ブレーカー「震太郎」がおすすめです。

東日本大震災で発生した火災のうち、原因が特定されたものの過半数は電気に起因するものだったとされています。感震ブレーカーは地震による電気火災から、大切な命や財産を守るために非常に役立つアイテムです。

「震太郎」は、月々わずか330円(税込)のリースで利用できます。設置もご家庭のアース付きコンセントに挿すだけなので、専門的な工事や難しい設定は一切不要です。

手軽に始められる本格的な火災対策として、ぜひ一度ご検討ください。

関東大震災や地震に関するよくある質問

ここでは、多くの方が抱く疑問についてまとめました。

関東大震災で死者が多い理由は?

関東大震災の死者が多かった最大の理由は、大規模な火災が発生したためです。地震発生が昼食時と重なり、かまどなどから多くの火災が同時発生しました。

水道管の破損による断水で消火活動が困難になったうえ、強風にあおられて火の手が広がりました。その結果、多くの人が逃げ場を失い、火災によって命を落としたことが記録されています。

関東大震災の特徴は?

関東大震災の主な特徴は、揺れそのものよりもその後に発生した火災による被害が圧倒的に大きかった点です。また、火災に加えて、津波、土砂災害といった複数の災害が同時に発生した複合災害であったことも、被害を甚大化させた特徴と言えます。

東日本大震災の死者数は?

警視庁の発表によると、2011年3月11日に発生した東日本大震災による死者は約1万5,900人、行方不明者は2,520人とされています(2025年2月末時点)。

出典:警視庁|平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の警察措置と被害状況

このほかに、避難生活などによる体調悪化が原因で亡くなった「震災関連死」も多数認定されています。

東日本大震災はどこで発生した?

東日本大震災は、2011年3月11日の14時46分頃、三陸沖の宮城県牡鹿半島の東南東130km付近、深さ約24kmを震源として発生しました。

地震の規模を示すマグニチュードは9.0です。これは日本国内の観測史上最大規模であり、1900年以降に世界で発生した地震の中でも4番目の大きさでした。

【あわせて読みたい】東日本大震災の震度はどれくらい?人的被害や津波による被害も詳しく解説

阪神・淡路大震災の死者数は?

1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では、6,434人が亡くなりました。この数字には、震災後の避難生活などによる疾病で亡くなった「震災関連死」の方も含まれています。

また、行方不明者は3人、負傷者は4万3,792人にのぼりました。亡くなった人の原因の多くは、建物の倒壊による圧死でした。

【あわせて読みたい】阪神・淡路大震災の震度7とは?全国各地の震度・被害の分布図や防災対策を紹介

関東大震災の教訓を活かして日頃から備えよう

1923年の関東大震災から100年以上が経過しました。しかし、関東大震災が残した教訓は、現代に生きるわたしたちにとって今もなお重要なものです。火災の恐ろしさやライフラインが途絶えた都市の脆弱性は、今も変わらない課題です。

今後30年以内に70%という高い確率で発生すると想定されている首都直下地震は、決して他人事ではありません。関東大震災の教訓を学び、それを備えに生かすことが、命を守るために最も確実な方法です。

家具の固定や備蓄品の用意、通電火災を防ぐ感震ブレーカーの設置など、できることから1つずつ始めてみましょう。