「津波の到達時間はどれくらい?」

「もし南海トラフが起きたらどれくらいで到達するの?」

「東日本大震災ではどれくらいで到達した?」

津波の到達時間について、このような疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。津波の到達時間は震源地からの距離や地形によって異なります。震源地が沿岸から近い場合、わずか数分の猶予しかないこともあり得るため、日頃からの備えが重要です。

この記事では、津波の到達時間について解説します。また、南海トラフ地震での想定や東日本大震災の事例についても触れていきます。

この記事を読むことで津波の到達時間について理解が深まり、いざというときに役立つでしょう。ぜひ最後までお読みください。

津波の到達時間は?何分後に来る?

津波の到達時間は、震源地からの距離や地形、発生原因によって大きく異なります。

たとえば東日本大震災では、震源地が沿岸部から遠かったため津波が到達するまでに20~25分程度かかりました。一方で、震源が沿岸近くの場合はわずか数分で到達する危険性があり、余裕を持って逃げられません。

そのため、津波から避難するには地震後の早急な情報収集が重要です。

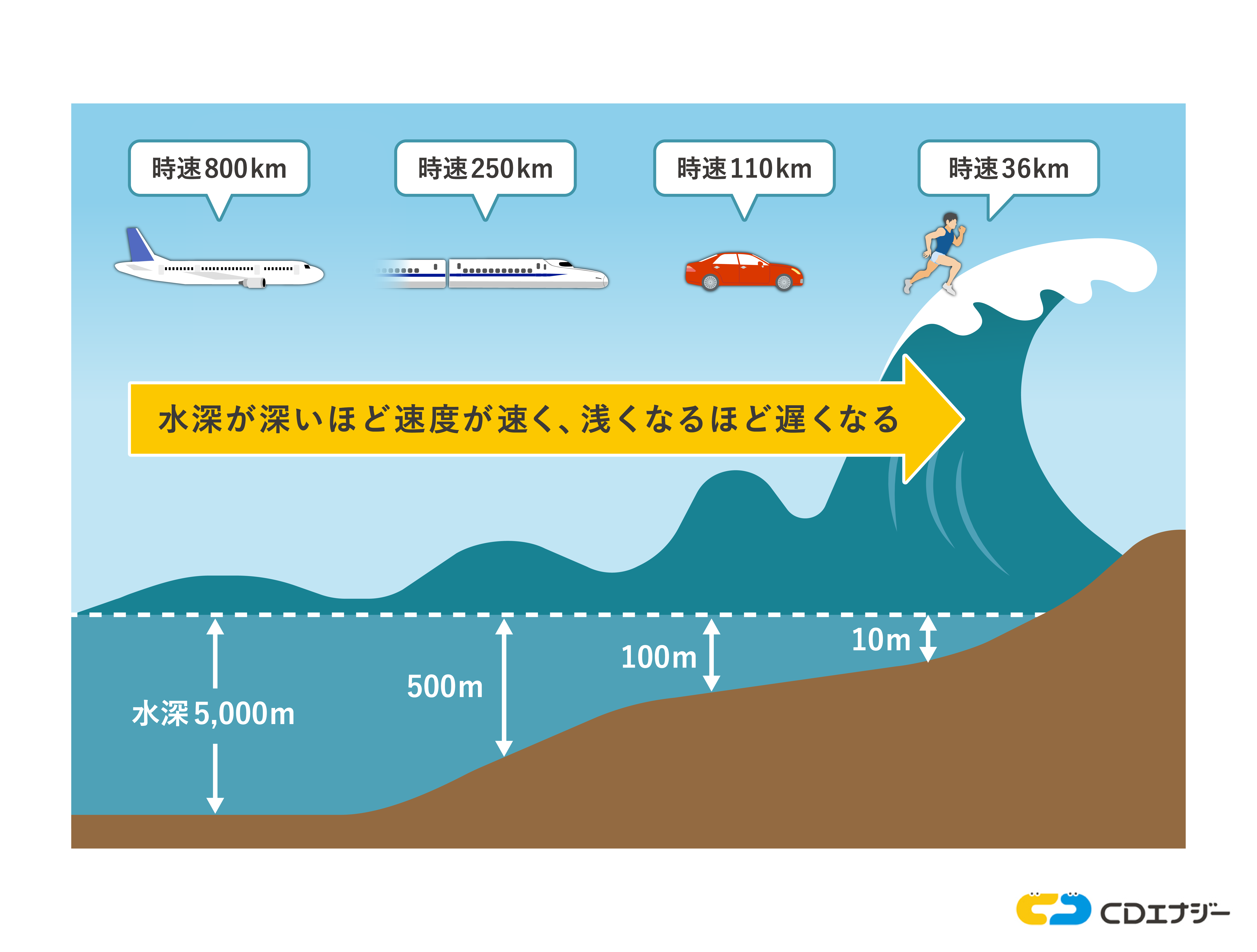

津波の速度

津波の速度は海が深いほど速くなり、浅くなると遅くなるのが特徴です。

たとえば、水深5,000mでは時速約800kmと、ジェット機並みの速度で進みます。水深10mになると時速約36kmまで遅くなりますが、海岸付近でもオリンピック短距離選手に匹敵する速さで到達するため、走って逃げ切るのは非常に困難です。

津波を目視してから避難を開始するのでは遅いため、揺れを感じたら即座に高台へ避難することが命を守るために重要です。

津波警報が発表されるまでの時間

津波警報は、地震発生後わずか3~5分程度で発表されます。数分の間で警報を発表できるのは、気象庁が10万通り以上のシミュレーション結果を蓄積した「津波予報データベース」を活用しているためです。

地震が発生するとすぐに震源の位置や規模を推定し、データベースから津波の高さや到達時間を検索します。この情報をもとに、津波警報や注意報が沿岸地域ごとに発表され、防災機関やメディアを通じて住民に伝達される仕組みです。

事例ごとに見る津波の到達時間

津波の到達時間は震源の場所や地形によって大きく異なります。ここでは、東日本大震災や南海トラフ地震など具体的な事例を通じてその違いを見ていきます。

東日本大震災

東日本大震災で津波の被害に遭った地域は、地震発生後15〜35分程度で津波が到達しました。なお、大きな津波の被害を受けた福島県相馬市や宮城県石巻市では、地震の影響で正確な到達時刻が観測できていません。

| 地域名 | 観測地点 | 到達時刻 | 到達までの時間(分) |

|---|---|---|---|

| 青森県 | 八戸 | 15:21 | 35分 |

| 岩手県 | 宮古 | 15:01 | 15分 |

| 福島県 | いわき市小名浜 | 15:08 | 22分 |

| 茨城県 | 大洗 | 15:17 | 31分 |

| 千葉県 | 銚子 | 15:13 | 27分 |

南海トラフ

南海トラフ地震で大きな被害が出るとされている以下の地域では、最短2分で津波が到達すると想定されています。

| 地域名 | 最短到達時間(分) |

|---|---|

| 静岡県 | 2分 |

| 愛知県 | 12分 |

| 三重県 | 4分 |

| 和歌山県 | 3分 |

| 徳島県 | 7分 |

| 愛媛県 | 22分 |

| 高知県 | 5分 |

| 宮崎県 | 19分 |

ただし、これらはあくまで予想パターンの1つですので、自身の命を守るためにも津波対策を怠らないようにしましょう。

なお、政府は南海トラフが発生した際のシミュレーション動画を公開しています。こちらもあわせてご確認ください。

津波の到達時間はどうやって調べるの?

津波の到達時間は、気象庁が24時間リアルタイムで監視している地震観測データをもとに予測されます。地震が発生すると、震源の位置や規模を推定し、津波の影響がある地域、津波の高さ、到達時間を算出します。これに基づいて、津波警報や注意報が発表されるのが一般的です。

自分が住んでいる地域が津波の危険にさらされる可能性があるかは、「重ねるハザードマップ」を参照することで確認できます。地域にかかわらず、津波に備えた対策を事前におこなうことが大切です。

津波が発生した際に必要な行動

津波が発生したら、以下3つの行動が必要です。

ここからは、それぞれの行動について解説します。

海岸付近では揺れを感じたらすぐ避難する

海岸付近で強い揺れや長く続くゆっくりとした揺れを感じた場合、すぐに高台や避難場所へ避難を始めましょう。震源地から近い場合、津波警報が発表される前に津波が到達することもあります。

そのため、海水浴などで海辺にいる場合は「津波注意報」でも軽視せず、すぐに避難を開始してください。

津波警報・注意報が出たらすぐ避難する

津波警報や注意報が発表されたら、震源地から離れていてもすぐに避難することが重要です。津波の到達時間は予測されますが、警報が発表された時点で津波が間近に迫っている可能性も高いため猶予はありません。遅れないためにも、迷わずすぐに行動しましょう。

避難時は車ではなく徒歩での移動が基本です。道路が混雑して避難が遅れる恐れがあるため、できるだけ徒歩で移動しましょう。

津波警報・注意報が解除されるまで待つ

津波警報や注意報が解除されるまで、決して避難先から戻らないようにしましょう。第1波が収まった後も第2波が来る可能性があり、再び危険にさらされることがあるからです。また、余震が発生して新たな津波を引き起こすことも考えられます。

こうした津波の危険性から、独断で戻らず、津波警報・注意報が解除されて安全が確認されるまで避難場所で待機することが大切です。

命を守るための津波対策3選

命を守るための津波対策は、以下の3つです。

ここからは、それぞれの対策について解説します。

【あわせて読みたい】津波対策は何をすればよい?日本での取り組みや基礎知識を解説

1. 危険な場所を確認する

津波から身を守るためには、自宅や学校、職場周辺の危険な場所を事前に確認しましょう。特に海に近い地域は津波のリスクが高く、川沿いも津波が押し寄せる可能性があるため、注意が必要です。

ハザードマップを活用して、津波のリスクがある場所や避難場所を確認し、地域ごとの危険度を把握しておきましょう。さらに地形図があれば山や谷、川の位置を確認できるため、避難経路の検討ができます。

2. 避難場所を確認する

津波から迅速に避難するためには、事前に避難場所や避難経路を確認しておくことが不可欠です。避難場所としては、津波避難タワーや高台、避難ビルなどが挙げられます。

ただし、災害時には想定していた避難場所が使用できない場合もあります。そのため、複数の避難場所を確認しておくと安心です。

また、避難経路も家族や周囲の人々と共有しておき、迷わず避難できるようにしておきましょう。

3. 訓練に参加する

災害時に迅速かつ安全に避難するために、訓練に参加することも効果的です。実際の避難経路を歩いて確認することで、危険な箇所や効率的なルートを把握できます。

津波の到達時間は正しい情報から判断しよう

津波の到達時間を把握することは、命を守るために重要です。南海トラフの場合、地域によっては地震発生からわずか数分で津波が到達する可能性もあります。

津波は瞬時に発生し、予測不可能な場所や速度で到達することもあるため、警報や注意報が出た際には迅速な避難が求められます。信頼できる情報を得るためにも、自治体が提供するハザードマップを活用し、津波のリスクを把握しておきましょう。

地震発生時に海の近くにいた場合、津波警報・注意報の発表を待たずに避難を始める必要があります。また、津波は第1波だけでなく、後続の波がさらなる危険をもたらすこともあるため、津波警報や注意報が解除されても、安全が確認されるまで避難場所から離れないことが大切です。

これから津波対策をおこなう方は、ぜひこの記事で解説したポイントを参考にしてみてください。